防災当局と東電・電力業界の「なれ合い」が浮き彫りに

2015年11月19日

2011年3月の福島第一原発事故の直前、文部科学省の防災行政の担当者と電力会社社員の間でやりとりされたメールが、国への情報公開請求で明らかになった。そこには、東京電力の社員が、平安時代に東北地方を襲った貞観津波に対する国の評価に絡み、福島の原発への影響を懸念する記述が残されていた。そのメールからは、防災当局と電力業界の「なれ合い」の関係も改めて浮かび上がってきた。

筆者はWEBRONZAの前回(10月20日)の記事で、過去1年におよぶ国への情報公開請求で得た資料から、電力業界が福島第一原発事故から10年以上前に津波の高さを詳細に検討していた事実を明らかにした。

巨大津波は「想定外」だったのか? 10年以上前に津波の高さを詳細に計算していた電力業界(WEBRONZA)

今回はその開示資料の中で、原発事故直前の2011年2月、文科省の防災行政の担当者と東京電力社員らの間で交わされたメールに着目した。

折しも2011年は、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が、02年に出した三陸沖から房総沖の地震発生の予測(長期評価)を改訂しようとしていた時だった。その焦点は、869年に東北地方を襲った貞観津波のような津波の再来をどうみるか、だった。

古文書には、貞観津波による溺死(できし)者が千余人にも及んだとの記述があった。詳しい実相は分かっていなかったが、近年の津波堆積(たいせき)物の研究で、その解明が進みつつあった。長期評価の改訂で、貞観津波のような津波の再来の可能性の評価が示されると、東北地方の太平洋岸に原発を持つ電力会社にとっては、防潮堤の増強といった対策が必要になるかもしれなかった。

これを文科省の防災行政部局は、電力業界に知らせねばと考えた。

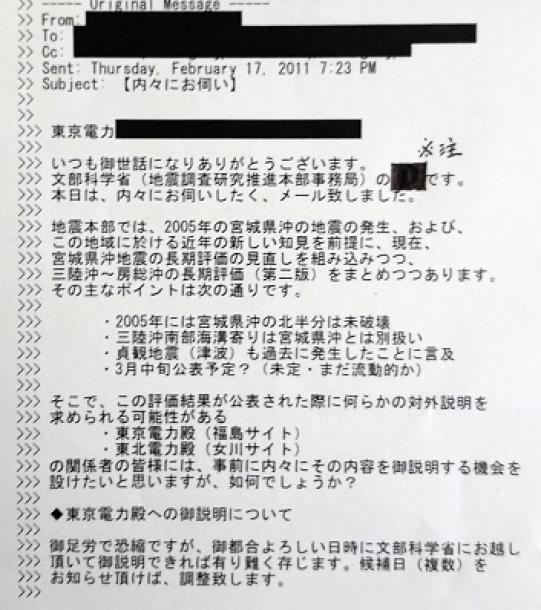

開示資料の中から、文科省の担当者が2011年2月17日午後7時23分に東京電力社員に送った、【内々にお伺い】とのタイトルのメールが見つかった。事故から約1カ月前ということになる。こんな言葉で始まる。

「いつも御世話になりありがとうございます。文部科学省(地震調査研究推進本部事務局)の××です。本日は、内々にお伺いしたく、メール致しました」

文科省の担当者から東電の担当者に送られたとみられるメール。件名に【内々のお伺い】とある。

文科省の担当者から東電の担当者に送られたとみられるメール。件名に【内々のお伺い】とある。開示文書には、送り主の名字が記されていたが、その名を文科省のホームページや、朝日新聞、他紙の記事データベースで調べても出てこないため、確定的なことはいえないが、ポジションは高くなかったとみられる。それで筆者の判断で名前を伏せる(写真の※注の部分)。

メールはこう続けていた。

「地震本部では現在、三陸沖~房総沖の長期評価(第二版)をまとめつつあります。その主なポイントは次の通りです」とし、「貞観地震(津波)も過去に発生したことに言及」などいくつかの事項を列挙して、その内容をほのめかしていた。「3月中旬にも公表予定?(未定・まだ流動的か)」と発表時期も示唆していた。

国の防災当局は、こんな形で電力会社を特別扱いしていたのだ。いわゆる「なれ合い」である。

電力会社を気遣う記述がさらに続く。以下、改行の位置もふくめ、そのまま転記する。

「この評価結果が公表された際に何らかの概略説明を求められる可能性がある

・東京電力殿(福島サイト)

・東北電力殿(女川サイト)

の関係者の皆様には、事前に内々にその内容を御説明する機会を設けたいと思いますが、如何でしょうか?」

そうして、「内容を説明する」ための会合を持つ日の候補日を尋ねるのだった。

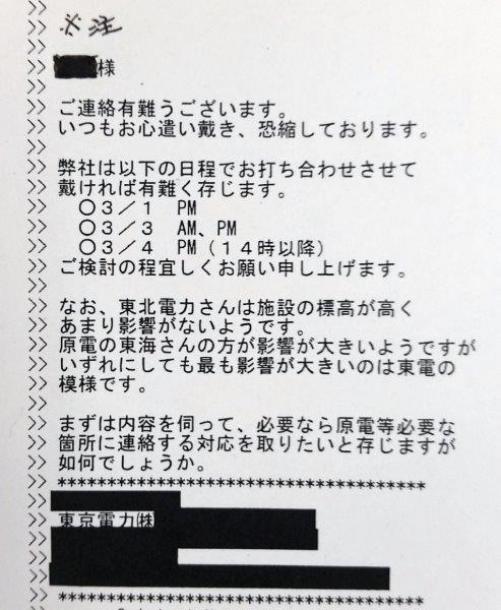

開示文書には、これに対する、東京電力の社員が返答するメールもあった。こちらの送り主の名は黒く塗られていた。東電社員の返信は18日午後2時43分。冒頭、「ご連絡ありがとうございます。いつもお心遣い戴き、恐縮しております」との謝辞から始まる。

そして会合開催の希望日時を伝え、こう続ける。以下、改行位置も含め、そのまま転記する。

東電の担当者から文科省の担当者に送られたとみられるメール。「影響が大きいのは東電の模様」との記述があった。

東電の担当者から文科省の担当者に送られたとみられるメール。「影響が大きいのは東電の模様」との記述があった。 「なお、東北電力さんは施設の標高が高く

あまり影響がないようです

原電の東海さんの方が影響が大きいようですが

いずれにしましても最も影響が大きいのは東電の

模様です」

東北電力は1960年代の女川原発1号機の設計時、専門家らを交えた議論で過去の津波の記録などから、敷地を高さを約15メートルにしていた(東電の福島第一原発1~4号機の敷地は10メートル)。

また、「原電」は、日本原子力発電のことで、東海第二原発のある茨城県が2007年、独自の津波浸水予測を公表したのに対応し、発電所の非常用発電機の冷却に必要な海水ポンプの防護壁をかさ上げする工事を実施していた。

こうして東北電力、日本原電の原発は、東日本大震災で津波に襲われたものの、危機的な事態はなんとか避けられた。

筆者は、この開示されたメールを東電の広報部に送り、当時の認識を確認したいと頼んだが、「送信者は(黒塗りで=筆者挿入)明らかでないことからも、当時の認識についての確認は難しい」との答えだった。

そして、2011年3月3日午前10時、東京・霞が関の文部科学省6階の「3会議室」で、実際に防災行政を担当する官僚と、東京電力、東北電力、日本原電の社員による非公開の会合が文科省で開かれた。

この非公式会合が開催されたことは、事故後、政府の事故調査委員会の公表資料で明らかになった。当時、原子力安全・保安院の耐震安全審査室長だった小林勝氏が11年8月の聴取の際、東電から得た会合記録を提出したからだった。公表時にこのことは報道されているが、もっと注目されていいと筆者は思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください