日本も富裕層が幅を利かせ、貧困層は排除される時代に

2018年06月19日

ハーレムでは、生徒数拡大を狙う公設民営学校の宣伝が至る所に見られる。この写真は地下鉄のホーム=2015年12月、米ニューヨーク(著者撮影)

ハーレムでは、生徒数拡大を狙う公設民営学校の宣伝が至る所に見られる。この写真は地下鉄のホーム=2015年12月、米ニューヨーク(著者撮影)

もう随分前になるが、留学のために初めて渡米した時の記憶が、今でも強烈に私の脳裏に刻み込まれている。

成田空港国際線の搭乗口で、16歳の私が緊張しながら一人で待っていると、「ファーストクラス」がアナウンスで呼ばれ、航空券にそのような階級があることを初めて知った。まだかと待っていたら、次に呼ばれたのは「ビジネスクラス」だった。ようやく機内に乗り込むと、既に悠々と座っている裕福な人々の間を抜けてから、奥の狭い席に着かされることに、えげつない世界だなと感じた。

今年の春、一年ぶりにアメリカに渡った際に、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスなど、いわゆる「プレミアムシート」が機体の前方にとどまらず、翼の後方にまで拡大していることに驚いた。乗るたびにジワジワ拡大しているような気がしていたが、ついにここまで来たかと思った。

調べてみると、JALの大型機ボーイング777-200ERでは、ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスが合計82席なのに対して、およそ2倍にあたる154席のエコノミークラスが、機体の半分以下の面積に押し込まれている。同型機を所有するANAも似通った座席配置を敷いている。

経済格差がむき出しになり、今まで以上に金持ちが「幅をきかせる」社会になって来ている、と私は感じている。

ハリー・ポッターが大好きな長女のために、家族で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた際にも感じた。昔、遊園地では、お金があるないにかかわらず、人気の乗り物は誰もが平等に並ばなくてはいけなかった。それが今では、「エクスプレスパス」の登場で、金を払えば並ばなくても良い仕組みができていた。もちろん、需要があるわけだから、その流れを「便利」と歓迎する人も多いのだろう。

それにしても、私たちはいったいどんなメッセージを子どもに送っているのだろうか。

生徒数拡大を狙う公設民営学校の宣伝は公衆電話にも=米ニューヨーク、2015年2月(著者撮影)

生徒数拡大を狙う公設民営学校の宣伝は公衆電話にも=米ニューヨーク、2015年2月(著者撮影)

今では花火大会を見る権利も、お金で買う時代だ。

私が育った千葉県千葉市では、一年に一度、市民のために行われる千葉市民花火大会がある。家族で稲毛の浜までの道のりを延々と歩き、浜辺の特等席にござを敷いて寝っ転がり、上から降り注いでくるような大きな花火を見た、幼い日の素晴らしい記憶がある。

3年前、当時ニューヨークに住んでいた私が一時帰国した際に、ちょうど千葉市民花火大会が開かれていたので、ほぼ30年ぶりに行ってみることにした。今では、稲毛の浜よりずっとトレンディーな海浜幕張に会場が移され、名前も「幕張ビーチ花火フェスタ」(千葉市民花火大会)に改められ、市民のための花火大会であった歴史が( )の中に隠されてしまっていた。

そして、昔は早い者勝ちだったはずの浜辺の特等席が、花火に近い所から順に、A席、B席、C席、シーサイド席、リバーサイド席と売られていることに私は唖然とした。何よりも衝撃的だったのは、花火大会の特等席もお金で買うものという現実を人々が受け入れ、当たり前のように自分の財布と相談しながら席を買い求めていたことだ。

もちろん、お金を払わない者は、遠くから小さな花火を見るしかなく、それが当たり前と思っている今の子達はきっと、「勝ち組」を目指して競い合うように刷り込まれていくのだろう。

昔、花火大会は、お金の有無にかかわらず、死者の慰霊や祝いの意味をこめて、公衆のために行われていたものだった。今日、少なくとも都会では、そのような花火大会の公共性は薄れてしまっている。「花火大会の観覧席くらい、自分で金出して買え」という人も少なくないかもしれない。

だとしたら、かつては人々の当然の権利であったものが商品にされ、売られていくのを、私たちはどこまで我慢できるのだろうか。

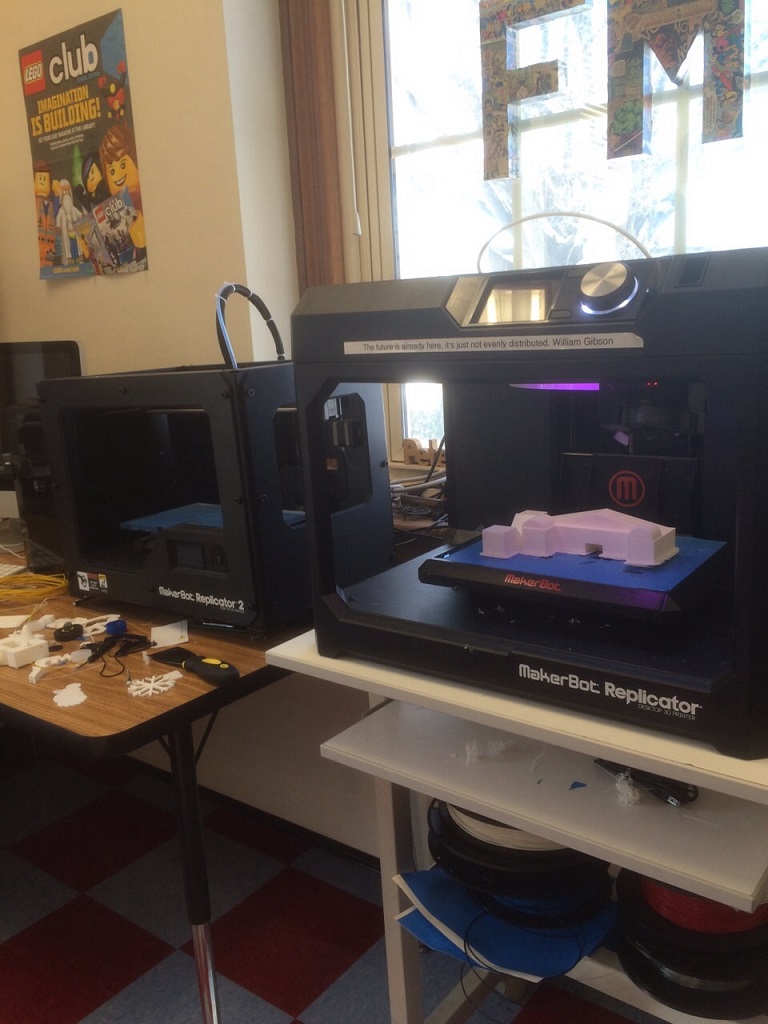

地価の高いニューヨーク市の郊外には3Dプリンターまで置いてある裕福な公立小学校も=2016年2月(著者撮影)。

地価の高いニューヨーク市の郊外には3Dプリンターまで置いてある裕福な公立小学校も=2016年2月(著者撮影)。

アメリカには「子どもの教育は、郵便番号で買え」という言葉がある。この意味が理解できるだろうか。

アメリカは固定資産税が教育予算のベースとなっている地方自治体が多く、地域間の経済格差が義務教育の質の差として歴然と表れ易い。つまり、地価の高い裕福な地域では、教育予算が潤沢なため、公立学校でも私立顔負けの学校設備やスタッフを揃えられる。そして、教育環境が充実すれば更にその地域の人気が上がり、地価が高騰し、教育予算が増えるというスパイラル現象が起きる。

逆に、地価の低い貧困地区では、ベテランの教員を雇う予算がなく、子どもの教育に十分と言える環境さえ整っていない学校も多い。だから、子どもをより良い小学校に通わせようとする親は、頑張って裕福な地域に引っ越すか、ダメ元で裕福な学区の数少ない空席を抽選で狙うしかない。

すごい世界だ、と思う読者もいるかもしれないが、同じような状況は既に日本にもある。

東京・銀座の公立小学校が「制服」として導入を明らかにした高級ブランド「アルマーニ」の標準服=泰明小提供

東京・銀座の公立小学校が「制服」として導入を明らかにした高級ブランド「アルマーニ」の標準服=泰明小提供 今年に入ってメディアを騒がせた、東京の銀座にある小学校の「アルマーニ標準服」導入のニュースを覚えているだろうか。あのニュースに垣間見られるのは、大都市で見られる公立小学校の階層化と公教育の市場化の現状だ。

それは、公立小学校ですら、生き残るために自校をブランディングし、他校との差別化を図ることによって「選ばれる」学校になる必要があるということ、そして、親も数あるブランドの中から自分の子どもにふさわしい学校を選び、「買う」のが当たり前になりつつあるということだ。

実際に、首都圏では、一部の人気公立小学校区に、富裕層が多く集まっている。子どもをブランド校に入学させるために、住宅を購入する人が増えているのがその理由だという(首都圏 「高学歴な親が選ぶ」小学校区ランキング)。

「自分の子どものためにベストを尽くすのが親の義務ではないか」という意見もあるだろう。確かにそうだ。ただ、あえて言えば、「私たちの子どもたち」のためにベストを尽くすのが、我々大人の義務なのではないだろうか。

「私の子ども」から「私たちの子どもたち」という発想の転換なしには、公教育が良くなることなどあり得ない。公教育の枠組みの中で、各家庭が「消費者」となって学校を選ぼうとすればするほど、公教育の「公」の部分が失われていくのだ。

2008年、我が家は私の再留学を機に、ニューヨーク(NY)に渡った。長女は当時、生後8ヶ月。次女はその2年後に現地で生まれた。2年目からは、NYの黒人文化の中心としても知られ、家賃の安かったハーレムに移り、地元の公立小でお世話になった。

各学校が、生存をかけて生徒を奪い合う、NYの市場型学校選択制の中で息を吸っているうちに、わかってきたことが一つある。それは、「平等な競争」というのは社会における構造的な不平等を無視した幻想に過ぎず、「選べる人間」と「選べない人間」がいるということだ。

親が少しでも良い学校に子どもを通わせたいと思うのと同様に、生き残りをかけて生徒を奪い合う学校も、少しでも学校のイメージアップになる生徒を欲しがる。すると当然、排除の構造も生まれ、手のかかりそうな、いわゆる「教育的ニーズの高い子ども」が排除の対象となる。多くの場合、それは家庭環境に恵まれない、貧しい家庭の子どもを意味しており、アメリカではそれが人種の差として歴然と表れる(『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)第3章『市場型学校選択制と失われゆく「公」教育』参照)。

「アルマーニ標準服」のニュースを見て、私が真っ先に思い出したのは、NY時代、隣の裕福な学区の公立小学校に子どもを通わせていた友人が、毎年7000ドルのPTA年会費(教員は払わず保護者のみ)を払っていたという話だ。7000ドルといえば、1ドル100円の単純計算でも、70万円だ。

驚いて話を聞くと、「強制ではない」と言いつつも、学校説明会の時に保護者会長が、各家庭からは毎年平均7000ドル頂いていると説明したのだそうだ。それを聞いて、入学を諦める親がいないとは到底思えない。

筆者の次女のクラス写真。学校の廊下にて。次女(後列、中央)を除き、他は皆アフリカ系とラテン系アメリカ人の子どもたちだ=2016年6月、米ニューヨーク(筆者撮影)

筆者の次女のクラス写真。学校の廊下にて。次女(後列、中央)を除き、他は皆アフリカ系とラテン系アメリカ人の子どもたちだ=2016年6月、米ニューヨーク(筆者撮影)

選べる人間が学校を選び続けていたら、公教育なんて良くなるわけがない、という信念のもと、私たち夫婦は、市場型学校選択制が敷かれるニューヨークにて、子どもの学校を「選ばない」という選択をした。

その結果として、誰も選ばなかった学校があてがわれたわけだが、音楽の先生がいない、美術の先生もいない、図書館もない、体育の先生もいないどころか体育館さえ使用できない、と無いものだらけだった。生徒も、8割以上が生活最低水準レベル以下の貧困家庭出身の子たちで、5人に1人がホームレスという、凄まじい状況だった。

ただ、私の家族がお世話になった5年間で、徐々に仲間が増え、保護者会が活性化し、体育館が使えるようになるなど、大きな変化があった(米貧民街の公立校はこうして立ち直った:ハーレム発、教育格差を克服する物語)。理想の教育とは程遠かったが、娘たちは黒人やヒスパニック系の素晴らしい友人や、読むことの喜びを教えてくれた若くて情熱のある先生にも恵まれ、後悔はない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください