石川幸憲

2012年10月05日

朝日新聞が発行するメディア研究誌「Journalism」10月号の特集は「調査報道の現実」です。WEBRONZAではこの中から、在米ジャーナリストの石川幸憲氏による「調査報道は読まれているのか? 米新聞の栄光と死角に学ぶ」をご紹介します。なお、「Journalism」は、全国の書店、ASAで、注文によって販売しています。1冊700円、年間購読7700円(送料込み、朝日新聞出版03-5540-7793に直接申し込み)です。10月号は10月10日発売です。

電子版は富士山マガジンサービス(http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281682999)で年間購読が1200円(定価の86%オフ)でお読みいただけます。

詳しくは、朝日新聞ジャーナリスト学校のサイト(http://www.asahi.com/shimbun/jschool/)をご参照ください。

調査報道は読まれているのか? 米新聞の栄光と死角に学ぶ

石川幸憲(しかわ・ゆきのり)

在米ジャーナリスト。1950年東京生まれ。上智大学卒業後に渡米。南イノリイ大学博士課程修了(哲学)。ペンシルベニア大学博士課程(政治学)中退。AP通信記者、TIME誌特派員、日経国際ニュースセンター・ニューヨーク支所長、日本経団連のシンクタンク21世紀政策研究所研究主幹を歴任。著書に『キンドルの衝撃』『ワシントン・ポストはなぜ危機を乗り越えたのか』『「フェイスブック革命」の真実』など。

日米のジャーナリズムを比較する際に必ず話題になる言葉に「investigative journalism」がある。「調査報道」と訳されるが、何となくよそよそしい語感が示唆するように、わが国では外来文化としてまだ定着していない。米国を本家とするジャーナリズムの様式として、あるいは記者クラブ制度に象徴される「発表報道」中心の日本のジャーナリズムのアンチテーゼとして話題に上ることが多い。

とりわけ、1970年代のワシントンを舞台にするウォーターゲート事件に深く感銘した団塊の世代にとって、調査報道は「神話」的存在だ。民主党本部への不審者侵入で始まった世紀のスキャンダルは、ワシントン・ポスト紙のカール・バーンスタインとボブ・ウッドワードという2人の若手記者の2年にわたる執拗な取材でその全容が解明され、ついにはニクソン大統領を辞職に追い込んだ。まさに公器としてのジャーナリズムの真骨頂を発揮するエピソードだった。

長髪でヒッピー風の、当時20代だった2人の記者が書いた『大統領の陰謀』(All The President.s Men)は、当時の大スター、ロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマンの主演で映画化され世界的な大ヒットになる。お陰で米国ではジャーナリズムは憧れの職業にランクされ、全米の大学でジャーナリズム専攻の学生が急増した。日本ではマスコミがそもそも人気分野だっただけに、ウォーターゲート事件によって一気に超難関のエリート職種へと格上げされた。

もちろんウォーターゲートに倣って日本流の調査報道をめざした若者も数多くいたに違いない。それだけにこの世代(私もそのひとりだが)にとって調査報道には特別の意味がある。人一倍強い正義感に燃えた青二才のジャーナリストからすれば、ウォーターゲート報道は理想であり、究極的なゴールでもあった。バーンスタインとウッドワードの仕事はジャーナリズムのゴールドスタンダード(理想的基準)として信奉された。

だが、それから40年近く経過した現在の日本では、当時駆け出しの記者は引退あるいは定年退職を迎える年齢になったものの、調査報道が依然として議論になっている。つまり調査報道はジャーナリズムの血肉になりきっていないからこそ、事あるごとにその意義が問われているのだ。調査報道をジャーナリズム実践の尺度にすれば、その進捗状況により現在の日本のジャーナリズムのレベルが測定できるかもしれない。そこで米国に対し日本は数周遅れだというような批判が出てくるわけだ。

■20世紀初頭のマックレーキングに始まる

米国においてinvestigative reporting (こちらも訳は調査報道)という言葉が使われ始めたのは比較的最近のことである。米ジャーナリズムの最高の名誉とされるピュリツァー賞を見ると、「investigative reporting」という分野が設けられたのは1985年のことだ。その前は「local specialized investigative reporting」(64~84年)、そしてその前身は「local reporting」(53~63年)であった。

さらに歴史を遡ると、20世紀初頭に記者が独自取材をして真相を解き明かそうとする調査型の報道は「マックレーキング」(muckraking)と呼ばれていた。セオドア・ルーズベルト大統領(01~09年)がその名づけ親とされる。muckは「ゴミ」や「汚物」を指し、rakingは「熊手で集めること」を意味するのでmuckrakingとは「ゴミ掃除」ということになる。

第26代米大統領セオドア・ルーズベルト

第26代米大統領セオドア・ルーズベルト腐敗や不正などのスキャンダルを追い求めるマスコミに批判的だった大統領は、17世紀の英国のキリスト教作家ジョン・バニヤンの代表作『天路歴程』(The Pilgrim.s Progress)に登場する熊手を手にする掃除人とジャーナリストのイメージをダブらせた。この掃除人の仕事ぶりが評価され神聖なる冠が授けられるのだが、ゴミ拾いに集中するあまり頭を持ち上げることもなく、冠の存在にも気がつかなかったという寓話だ。ルーズベルトはジャーナリストをこの掃除人に譬えた。要するに、新聞や雑誌の記者は社会の底にひそむゴミのようなスキャンダルばかりに注目し、社会の進歩というプラス面には見向きもしないので、「社会に役立ったり善を進めたりするものではなく、悪の最強勢力になる」と強く批判した。

もちろんルーズベルトは不正や悪徳を容認して暴露記事は掲載するなと主張したのではなく、「過度な告発報道は効力を失う」と警告したわけだ。告発型の調査報道がマスコミの主流になれば、社会のマイナス面のみが強調され、その結果、善悪を判断する道徳の指針に狂いが生じ、国民は極めて懐疑的になり、政治やマスコミへの不信が高まるのではないか。その結果、社会がその対価を払うことになるので、マックレーキングだけでは駄目だ。バランスのある報道が必要だ、というのがルーズベルトの主張であった。

だが、当時活躍していた記者たちは、ルーズベルトの批判を逆手にとり、自らを「マックレーカー」と誇らしげに呼んだ。マックレーキングこそ記者の本領であり、マックレーカーと呼ばれることをむしろ勲章にしたわけだ。実際、02年から12年にかけての期間がマックレーキングの黄金時代とされている。この時期に三羽烏として有名になったのがリンカーン・ステフェンズ、イーダ・ターベル、アプトン・シンクレアの3人だった。

ステフェンズは地方都市での腐敗を告発し、セントルイス、ミネアポリス、ピッツバーグ、フィラデルフィアなどがペンの餌食になった。ターベルは石油王ジョン・ロックフェラーが創業したスタンダード・オイル社の悪徳商法を暴露。シンクレアはシカゴの精肉工場に7週間も潜入し、そこでの実態を生々しく描いたルポが大反響を呼び、食肉検査法が可決される契機になった。

興味深いことは、この3人が新聞ではなく新しいメディアとして台頭していた月刊誌を媒体にしたことだ。ステフェンズとターベルの発表舞台は大衆誌「マックルアーズ」。一方、フリーのシンクレアは「アピール・トゥ・リーズン」誌にルポ記事を寄稿したあと、小説化し『ジャングル』という名で発表した。

米国では19世紀末から20世紀初頭にかけて鉄道網が発達したことに加えて、刊行物を対象にした第二種郵便物(日本の第三種郵便物に相当)が新たに設定されたことで、雑誌等の全国配達が比較的容易になった。そのお陰で文学、歴史、科学、時事問題などをテーマにしたマックルアーズのような総合雑誌が破竹の勢いで急伸していた。その目玉になったのが高度成長を続けていた米国社会の矛盾や歪みを指摘した調査報道であった。急増する移民や働く庶民が日常的に体験していた不公平の告発が大衆の正義感という琴線に触れたのであろう。例えば、ターベルのスタンダード・オイル社悪徳史を掲載したマックルアーズの発行部数は、連載中に10万部も増え50万部に近づいたといわれる。マックレーキングはソロバン勘定という意味でも納得のゆく商売であったわけだ。

■2つの世界大戦の期間 暗黒の時代を迎える

だが、1912年を境に長期の低迷が始まる。第一次世界大戦、20年代のバブル経済、大恐慌、そして第二次世界大戦へと続く動乱の時代に調査報道はなりを潜めてしまう。第一次世界大戦からベトナム戦争までの半世紀は調査報道にとっての「暗黒の時代」と呼ばれる。取材対象は山ほどあったのに、なぜ調査報道は見捨てられてしまったのか?

この問いへの答に定説はないが、メリーランド大学のマーク・フェルドスタイン教授(メディア論)が歴史的な要因を整理しているので見てみよう。(注1)

1.マックレーキングの隆盛により社会改革が推進され、告発や暴露を目的にする報道の必要性がなくなった。

2.改革志向の強かった進歩主義時代(Progressive Era)の終焉とともに調査報道への関心が薄れた。

3.世界大戦により国民の関心が海外へ向けられるのと同時に、戦争で国家権力が重視されたので、メディアは政府を攻撃するような報道に慎重になった。

4.メディア統合により雑誌数が減り、ジャーナリストが調査報道を発表する場が少なくなった。

5.記者などのサラリーマン化が進み反権力志向の強い調査報道は敬遠された。

6.マックレーキングのなかには無責任な中傷記事などが多く、否定的な報道は読者にも愛想をつかされた。

それぞれに多少の真理はあるのだが、調査報道の凋落を説明する決め手に欠ける。ここで見落とされていることは、この時期にジャーナリズム論争があったことだ。ジャーナリズムは記者の主観を軸にして隠された「真実」を追究すべきなのか、それとも可能な限り主観を排除し、客観的な事実だけを報道すべきなのかという論争である。前者の視点を代表したのがシンクレアなどのマックレーカーであった。一方、米ジャーナリズム界の重鎮ウォルター・リップマンは、ニューヨーク・タイムズ紙などが伝統的に実践していた客観主義を支持した。

リップマンは22年に発表した『世論』(Public Opinion)という著書の中で、シンクレアなどのルポライターと正反対の立場をとる新聞人が共に犯した過ちは、「ニュース」と「真実」(truth)を同義語として扱ったことだ、と指摘する。リップマンによれば、この2つは同じものを意味するのではなく区別されねばならない。ニュースは出来事を明らかにすることだが、真実には隠された事実に光を当てたり、複数の事実を結びつけたり、現実像を描いたりする機能がある。

例えば「レーニン死去」(22年の時点ではソ連首相を務め、実際に死亡したのは24年だった)というリポートがニュースになるには情報源が信頼できねばならない。でなければ、嘘や噂がニュースになってしまう。過去に何度も誤報を出した○○という組織が情報源ならば「○○によればレーニンが死去」がニュースになる、とリップマンは説明する。だが、死亡説の情報源が信頼できるものであれば、ニュースだけでなく真実にもなるわけだ。そうなれば、世紀の大スクープになる。このようにニュースと真実がひとつになることは可能だが、極めて限られた条件の下でのみ実現する、というのがリップマンの主張だった。

リップマンが理想にしたジャーナリズムを実践したのは、AP通信のような通信社であった。公官庁や企業などの発表もの(プレスリリース)を記者や編集者の主観を入れずにニュースとして配信するという機能である。各新聞は通信社電を第一報として扱い、そのまま紙面に掲載したり、あるいは追加取材をして独自ニュースに仕立て直したりして報道する仕組みが20年代以降に確立された。「AP電だから大丈夫」という絶対の信頼がそのベースであった。振り返ってみれば、有名記者が健筆をふるったマックレーキング黄金時代は、ニュースと真実が交じり合い、歴史という視点から見れば、極めて異例の瞬間だったのかもしれない。

■60年代の4冊の本による調査報道の復活

20年代から50年代までの期間は発表ジャーナリズムの黄金時代で、調査報道はなりを潜めていた。ところが60年代に入り、大きな変化が起きた。

契機になったのは4冊の本である(ノースウエスタン大学のジョン・マーシャル助教授による、注2)。それらは、ラルフ・ネーダーの『どんなスピードでも自動車は危険だ』(Unsafe at Any Speed)、マイケル・ハリントンの『もう一つのアメリカ』(The Other of America)、ジェシカ・ミットフォードの『アメリカ人の死に方』(The American Way of Death)、そしてレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(Silent Spring)だった。

ネーダーは自動車業界のビッグスリーを相手にして安全神話の嘘を弾劾。ハリントンは米社会の矛盾、つまり底辺に隠された貧困や飢餓を解明し、英国人のミットフォードは葬儀産業の欺瞞と貪欲を告発した。カーソンは農薬として使われていたDDTの有害を指摘し使用禁止を訴えた。いずれも日常のニュースでは見過ごされていた問題であった。

法律や制度の面でも調査報道を奨励するような環境が整備された。「ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件」(64年)で米最高裁判所は、公人の場合、誤報であったというだけでは名誉毀損で報道機関や記者を訴えることはできないとする判決を下す。これで訴訟を心配しながら報道する必要がなくなったわけだ。また、66年に情報公開法が成立し、公文書へのアクセスが原則的に実現したことで、官僚や政治家の不正や虚偽などに焦点を合わせた調査取材がリークに頼らなくても可能になった。

20世紀はまた戦争の世紀だった。2つの世界大戦を経て世界は2極に分かれ、冷戦が国際関係の基調になった。それは「戦時」が日常になる倒錯した時代であり、米政府は国家の安全保障という口実で情報を隠蔽した。米国がベトナム戦争の泥沼にはまり込む過程で政府の秘密主義は国民の疑惑を深めた。情報源であるべき政府が正確な情報を出し渋ったり操作したりすれば、リップマンが提唱した発表に基づく客観的ニュースは成立しないことになる。発表型ニュースが信用できないとすれば、ジャーナリストの中から「真実」を掘り起こすマックレーカーが再び出現しても不思議でない。20世紀初頭のマックレーキング黄金時代に似た状況が60年代に再現され、AP通信やボストン・グローブ、シカゴ・トリビューン、マイアミ・ヘラルドなどの有力紙は、調査報道に力を入れ始めた。

ベトナム戦争時代を代表するマックレーカーは、今でも現役で活躍中のシーモア・ハーシュである。当時フリージャーナリストであったハーシュは、米軍が士官を軍法法廷に起訴したという情報を入手。独自調査でこの中尉の居所を探し出し、独占インタビューを実行して「ソンミ村虐殺事件」(68年に米軍兵士が南ベトナムのソンミ村で非武装の民間人を大量虐殺した事件)の全容を暴露した。テレビ局がこのニュースを大きく取り上げ、この虐殺事件はベトナム反戦運動のシンボルになる(ハーシュは現在「ニューヨーカー」に所属し、04年にはイラクのアブグレイブ刑務所での捕虜虐待事件が組織的な行為であったことをスクープした)。そして60年代のマックレーキングの延長線上にウォーターゲート事件の特ダネが飛び出した。

■政治報道に注力しすぎ 他の問題の報道が死角に

ウォーターゲート事件により調査報道は一躍マスコミの花形に祭り上げられた。新聞社やテレビ局は2匹目のどじょうを狙って特別取材チームを編成したり、調査報道を専門にする「調査記者」を売り出したりした。前述したように、ピュリツァー賞で「調査報道」部門が設定されたのは80年代半ばで、それ以前では調査報道は「ローカルニュース」という部門で審査されていた。賞が欲しかった地方紙の一部は特別プロジェクトを組み、エース級記者を投入したと言われる。地元警察や自治体での腐敗・汚職などをテーマにした告発ものが多く、ボストン・グローブ、フィラデルフィア・インクワイアラー、シアトル・タイムズなどの地方紙が受賞組だった。ちなみに一連のウォーターゲート事件報道に対し、ワシントン・ポストは「ローカルニュース」ではなく「パブリックサービス」部門でピュリツァー賞を受賞している。

ウォーターゲート報道は、原則的に2人の若手記者を専従にして新事実が明るみになるたびに記事を掲載したので、特別プロジェクトというよりは毎日の取材活動の延長であった。だが、ウォーターゲート事件後の新聞界では調査報道が制度化され、何人かの記者を日常のルーチンから外し、長期間にわたって特別プロジェクトに参加させるので取材費などを含めればかなりの投資になる。それでも調査報道は一種の「流行」になった。その背景には新聞業界の業績が右肩上がりで、経営に余裕のある新聞社が多く、経営陣も調査報道重視の編集方針に異存がなかったのであろう。賞が貰えれば新聞に「箔」がつくというような安易な考えもあったに違いない。70年代中頃から90年までに新聞などのマスコミが大々的に報道した不正事件で400人以上の公人が告発されたといわれる。調査報道の第2の黄金期ともいえるが、最初の黄金期のマックレーカーが行き過ぎたように、それはニュースと真実のバランスを崩すものになる。

この時期に「真実」を追いかけるあまりに重大ニュースを見落とすという大失態を米メディアは一度ならず二度までも犯している。問題は、取材分野が権力者や権力構造に偏っていたことだ。政治家の腐敗、役人の汚職、警察の権力乱用などの告発記事が毎年のように調査報道分野でのピュリツァー賞を獲得していたので、各社も当然のことながら編集方針の重点をルール違反の不正に置いていた(表)。新聞を中心にしたマスコミは、いわば「正義の目付け役」というような社会的役割を自分から買って出ていたわけだ。

表 ピュリツァー賞(調査報道部門)授賞作

表 ピュリツァー賞(調査報道部門)授賞作ほとんどの米新聞社では日本でいう「政治部」と「社会部」を併せたのが「メトロ部」になり、警察、自治体、議会などを守備範囲にするので、政治や社会問題に偏りがちな調査報道はメトロ記者が担い手になる。経済や産業(金融も含む)を専門にする「経済(ビジネス)部」は歴史も浅く、新聞社内ではいわば「2軍」という存在である。だが、ウォーターゲート以降の米社会を揺るがす大問題は、相次いで金融の世界を震源地にした。

80年代から90年代初頭にかけてのS&L(貯蓄貸付組合)危機、そして最近ではサブプライムローン問題である。共に米経済を直撃したメガ級の大事件だったが、ニュースの担い手であるマスコミのいわば「死角」に入ってしまった。

S&L危機(86~93年)や06年末から顕在化したサブプライム危機に直面しても、ゴールドスタンダードであるピュリツァー賞の選考基準に変化はなかった。権力の不正・腐敗や社会悪をテーマにした報道が受賞作に選ばれ、目の前で時を刻む時限爆弾は無視され続けた。

S&Lでは連邦議会で審議された規制緩和法案と小規模な金融機関による無茶な投資という2つの点が結びつけられなかった。同様にサブプライム危機では信用力の低い消費者向けの住宅ローンとそのようなローンを証券化して複雑に組成された金融商品の関係(つまり大手金融機関の関与)が解明できず、金融危機への拡大を許した。当時、米マスコミで働く経済記者は全国で9000人前後いたと推定されるが、そのほぼ全員が世紀の特ダネを見過ごしたわけだ。

コロンビア・ジャーナリズム・レビュー誌のディーン・スタークマンによれば、ただひとりの例外はバージニア州の地方紙記者だったマイケル・ハドソンだという。90年代からサブプライム問題に注目していたハドソンは、03年にサブプライム問題と金融最大手シティグループの接点を解明したリポートを発行部数わずか3000部という「サザン・エクスポージャ」誌に発表している。全国の有力メディアに企画を提案したが、ことごとく断られたという。

■ネット時代に調査報道はどうあるべきか

ウォルター・ピンカスは、ワシントン・ポストの名物記者だ。現在79歳だが、毎日出社して防衛問題を中心に健筆をふるっている。ウォーターゲート事件以降の調査報道偏重の編集方針に極めて批判的なことでも知られている。調査記事は書き手のエゴであって、読者のニーズに応えていないというのだ。

ワシントン・ポストが数年前に実施した調査(社内用で非公表)によれば、同紙がスター記者を投入し掲載した長文の特集記事はほとんど読まれていないという事実が明らかになった。「調査報道を行うべきだが、問題はそれをどんな形で実践するかだ。私の経験では、プロジェクトは毎日記事を書くよりずっと楽である。自分も調査取材を専門とする記者と見られているが、現実には私の興味をそそることだけを記事にしている」とピンカスは語る。日常のリポートに真実の種が隠されているという立場だ。

ウォーターゲート事件という遺産を担ぐワシントン・ポストでは調査報道が売り物なので、簡単に看板を変えることはできない。実際、花形記者のひとりである防衛担当のデイナ・プリーストなどは年に1、2本の長編記事を書くだけだが、彼女の記事そのものにニュース価値があるというような神話が生まれている。

プリーストはこの数年の間に3本の超特ダネをものにしている。05年に発表した「CIA秘密収容所」は、中央情報局(CIA)が世界中に設置した「ブラックサイト」と呼ばれる秘密収容所でテロ容疑者を拘束しているという事実を暴露して、世界的なニュースになった。この記事の掲載にあたってワシントン・ポストはブッシュ政権から強烈な圧力を受けたが、編集局幹部は刑務所行きを覚悟してゴーサインを出したといわれる。ウォーターゲート報道で鍛え上げられた同紙の編集姿勢を誇示するエピソードであろう。翌年、プリーストはピュリツァー賞を受賞した。

07年にプリーストは「ウォルター・リード問題」で波紋を呼ぶ。ワシントン市内にある米軍医療センターでイラクやアフガニスタンで負傷した米兵が劣悪な環境に置かれていることを告発。反響は大きく、陸軍長官などが辞任する大騒ぎになった。この報道で彼女は同僚アン・ハルとともに08年にピュリツァー賞(公共サービス部門)を授けられた。

さらに彼女は「トップ・シークレット・アメリカ」と呼ばれる調査報道特集を10年に発表。同僚のウィリアム・アーキンと約2年にわたる綿密な取材を遂行し、01年の同時多発テロ事件以降に米政府が築き上げた大規模な国民監視システムの全貌を解明した。4部に分けて掲載された長文のリポートは、大ニュースとして世界中に配信された。

調査報道で成果をあげたのはプリーストだけではなかった。ワシントン・ポストは02年そして06年にも調査報道部門でピュリツァー賞を獲得している。02年の賞は、ワシントン市内で発生した児童虐待や育児放棄をテーマにした調査報道に対してであり、06年は大物ロビイストのジャック・エイブラモフの活動を掘り下げたリポートが評価された。

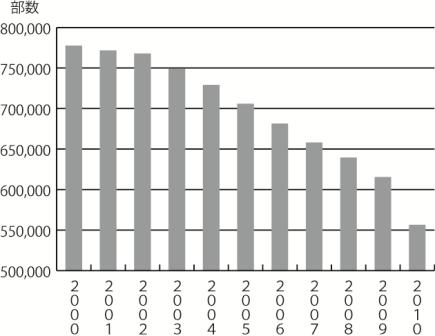

図 ワシントン・ポストの発行部数(出所:ワシントン・ポスト社)

図 ワシントン・ポストの発行部数(出所:ワシントン・ポスト社)このように00年代に入っても調査報道に力を注ぐワシントン・ポストだが、同紙は誤った方向に舵を切っている、とピンカスは憂慮する。実際、同紙の発行部数を見ると、ウォーターゲート報道を含めて調査記事による読者数増加は限られ、近年の急激な減少を食い止める材料にもなっていないという。(図)。ピンカスが指摘するように、ひょっとすると、ほとんどの読者は長文の告発記事やルポを読みもしないのかもしれない。

もちろん新聞の低迷の背景にはインターネットという新メディアの急成長がある。問題は、ワシントン・ポストのように、新聞掲載の記事はすべてウェブサイトでも読めるので、わざわざ有料の印刷版は買わないという読者が増えていることだ。そこでウェブ版への課金で収入を確保しようとする動きが顕著になっている。ニューヨーク・タイムズがその代表であるが、課金制度が新聞業界の救世主になるかどうかを見極めるにはもう少し時間が必要だろう。

ここで興味深いことは、一部の雑誌が紙とデジタルの併用を逆手に取って発行部数を伸ばしていることだ。例えば、調査報道のベテラン記者ハーシュをスタッフに抱えるニューヨーカーは毎号103万部も発行している。98年には81万だったので、デジタル戦略に頭を痛める業界のなかでも異例といえる躍進ぶりである。長大な特集やルポには雑誌というメディアが最適なのかもしれない。

調査報道が読まれないということではなく、何をどのように(どのメディアで)報道するかが問われているのではないだろうか。言い換えてみれば、米国民は「正義の目付け役」という旗を振ってきた新聞が相も変わらず「社会悪」の告発を続けることに対し一種の疲弊症状を示しているのかもしれない。その意味でもS&Lとサブプライム危機の失敗を出発点にして、ジャーナリズムのあり方を再考する必要があるのではないだろうか。「正義」の内容を問い直すことである。それは日本のジャーナリズムにとっても対岸の出来事ではない。

注

1 Mark Feldstein, “A Muckraking Model: Investigative Reporting Cycles in American History,2006、https://www.gwu.edu/~smpa/faculty/documents/Harvard.pdf

2 Jon Marshall, Watergate.s Legacy and the Press (2011).

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください