進む裁判官管理体制の強化、非個性的な最高裁判事

2018年01月17日

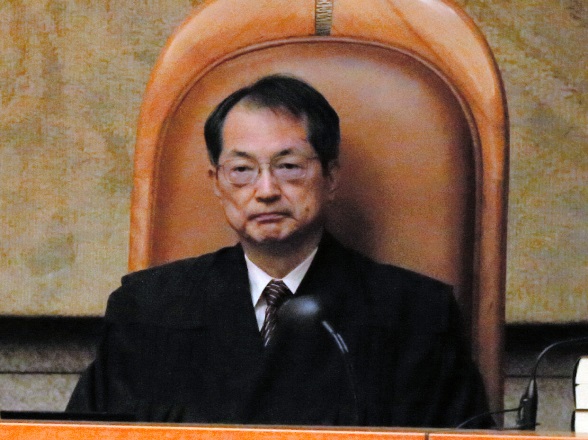

最高裁新長官の大谷直人氏=2017年12月6日、東京都千代田区の最高裁

最高裁新長官の大谷直人氏=2017年12月6日、東京都千代田区の最高裁そこで現在の最高裁について書いてほしい、という要望が編集部からあったため、裁判官出身判事たちを中心に、概観してみたい。

まず、大谷氏だが、刑事系のエリートコースを歩んできた官僚裁判官で、寺田逸郎氏の前の長官であった竹﨑博允(ひろのぶ)氏と関係が深いと思われるという以外には、あまり書くことがない。長官に選ばれたのは、最高裁判事就任後一定の期間務めており、残された任期が一定程度ある人物の中から、学歴、職歴等の毛並みが比較的よい大谷氏が選ばれたということではないかと思うが、いずれにせよ、大きな差まではない中からの選択という気がする。

裁判官枠、弁護士枠等のいわゆる「枠人事」で決定される日本の最高裁判事たちは、元々、きわめて非個性的であり、代替性が高い。つまり、この人でなければという必然性はない。それでも、かつては、中核となる「裁判官出身者」については、たとえ狭い分野のそれであるにしても相当の知的能力が条件だった(学歴を始めとして、狭い意味でのものではあるが、知的能力を示す指標が要求されていた)。

しかし、2000年代後半以来続いている情実人事の結果、今では、それすらほとんど保証されていない。竹﨑長官時代からの情実人事傾向ははなはだしく、寺田長官の時代にも、それが続いた。寺田氏の人事も、最高裁判事人事に限らず、全般に、そうした点では竹﨑氏同様に問題があり、裁判官たちの間でも、評判はよくなかったようだ。

現在の裁判官出身メンバーは、すでに私の後輩も含まれているが、ほぼ、竹﨑氏あるいは寺田氏との関係の深さで選ばれた人々ではないかと思われる(竹﨑氏系のほうが今でも多い)。その中でみると、大谷氏は、相対的には、まだしも、過去の裁判官出身者に要求された資質を備えているということなのかもしれない。

しかし、島田仁郎(にろう)氏、竹崎氏から1人置いてまた刑事系の長官(刑事系の長官は、島田氏の前には2名だけだった)というのは、竹﨑氏の行った強力な裁判官統制、それによる従来からの裁判官管理体制の強化・完成について考えると、また、現在のメンバー構成を考えると、注意すべきところでもある

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください