2013年12月30日

世界で最も新しい国、南スーダンが、内戦突入の瀬戸際にある。2011年7月の独立からわずか2年余りで勃発した武力紛争は、サルバ・キール大統領の出身のディンカ人と、対抗するリエック・マチャル前副大統領が属するヌエル人との民族対立の様相を呈している。

しかし、南スーダン紛争研究の第一人者である大阪大学大学院人間科学研究科の栗本英世教授(インタビュー内容は後述)によると、権力維持を図ろうとするキール大統領が、マチャル氏をはじめとする反大統領派の政治家を追い落とすために、民族対立を意図的に演出し、作り上げた可能性が高い。権力者の手によって過去、幾多の紛争で仕組まれた「民族対立」がまた、燃え広がろうとしている。

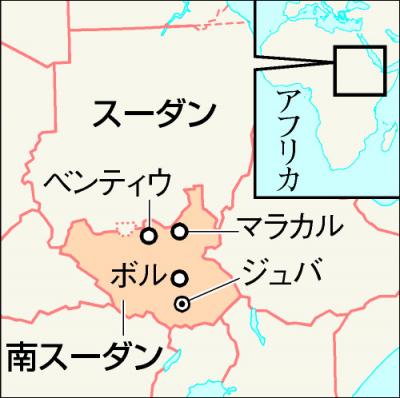

スーダンと南スーダン

スーダンと南スーダン日本の自衛隊が加わっている国連の平和維持活動(PKO)部隊のインド人兵士2人も戦闘で亡くなった。首都ジュバや中部のボルは政府軍が掌握したが、北部の国境地帯を中心に反大統領派の部隊の活動は続いている模様だ。

南スーダンはもともと、北部のスーダン(首都ハルツーム)の一部だった。面積は日本の1・7倍、そこにキリスト教徒を含む1千万人の人々が生活する。

イスラム教徒中心のスーダンの中央政府の支配に反発して、1950年代半ばから内戦に突入、2005年に南北包括和平合意(CPA)に達したものの、内戦による犠牲は250万人に達するとされている。

この間、南スーダン側の各民族を束ねていたのが、スーダン人民解放運動(SPLM)と、武装組織のスーダン人民解放軍(SPLA)である。内部対立を起こしながらも最高指導者ジョン・ガラン(2005年に死去)の統率の下で内戦を戦い抜いた。

民族対立は、旧ユーゴやルワンダなどの紛争の主要な要因だったとされている。しかし平和裏に共存してきた隣人同士が殺しあう状況に至る背景には、必ずといっていいほど、権力者側による政治工作やメディア操作があるといっても過言ではあるまい。

民族ごとの武装対立が仕組まれ、兵士や国民がそれにむけて動員される。長期にわたる内戦を経験した南スーダンでは、いったん火がつけば、紛争が燃え上がる条件にあったといっていい。

国連や周辺国などの調停が本格化しているが、見通しは不透明だ。南スーダンはエチオピアやケニアなどと国境を接する戦略的な要衝で、北部の国境地帯周辺で産出される石油開発のため、中国が巨額の投資をしている。道路や空港などインフラの整備は遅れ、今も国家収入の大半は石油からだ。米国や世界銀行の支援に加えて、日本も政府の途上国援助(ODA)で首都ジュバの港湾を整備、過去8年間のODAは1500億円を上回る。

どういった事実関係と背景から、南スーダンの紛争が起きたのか。栗本英世教授に聞いた。

――武力衝突直前まで南スーダンにおられましたが、現地の空気は?

南スーダンの平和構築をテーマとする国際会議を主催するため、12月10日まで首都ジュバに滞在していた。キール大統領と、マチャル前副大統領らの反大統領派との緊張は高まっていたが、まだ政権政党であるSPLM内部の指導者間の争いの段階だと現地の人びとや専門家も見ていた。武力衝突が瞬く間に全国に広がり、数千人の死傷者が出る事態に発展したことに誰もが驚いている。

栗本英世 京都大学文学研究科、東京外国語大学助手、国立民族学博物館助教授などを経て、2003年から大阪大学大学院人間科学研究科教授。共著に『平和構築・入門』(有斐閣)、『アフリカ史――サハラ以南のアフリカ諸国』」(山川出版社)など。専門は、社会人類学、アフリカ民族誌学

栗本英世 京都大学文学研究科、東京外国語大学助手、国立民族学博物館助教授などを経て、2003年から大阪大学大学院人間科学研究科教授。共著に『平和構築・入門』(有斐閣)、『アフリカ史――サハラ以南のアフリカ諸国』」(山川出版社)など。専門は、社会人類学、アフリカ民族誌学きっかけは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください