第三者を介した解決案の提示を

2016年07月26日

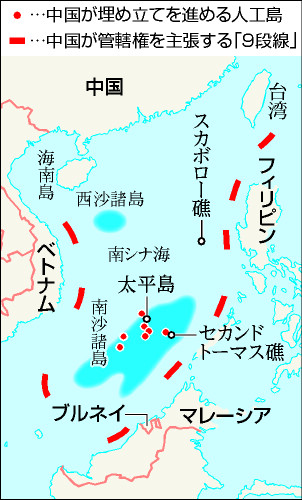

近年、中国は南シナ海において海域の約9割の領有権を主張した上で、暗礁周辺における埋め立てや施設設置、石油のボーリング等といった法的に疑義の残る海洋進出を進めてきた。

オランダ・ハーグの仲裁裁判所がある平和宮前でデモをする中国人とフィリピン人たち=2016年7月12日

オランダ・ハーグの仲裁裁判所がある平和宮前でデモをする中国人とフィリピン人たち=2016年7月12日その結果は中国の「全面敗訴」といえるものであったが、判

決の内容はもちろんのこと、それ以降の各国や関係者の動向は、考えさせられる部分が多いものであった。

そこで、本稿では、問題の全体像を見た上で、今後に向けた筆者なりの指針を示すこととする。

そもそも仲裁手続とは、国家間の紛争を解決する手段の一つとして近代以降、欧米で行われてきたものである。

通常、紛争に際しては、当事国間で仲裁の合意が個別に結ばれる場合と、条約において選択的な紛争解決方法が示されている場合とがあり、今回は後者のケースとして、「海洋法に関する国際連合条約(以下、国連海洋法条約)」をもって仲裁手続が行われた。

ただし、中国はこの裁判に参加していない。国際裁判所の判決を有効にするためには、両者の合意があるか、裁判所の強制管轄権の受諾を両者が宣言しなければならない。

そうした枠組みに従い、一方が参加していない国際的な裁判の判決は、敗訴に伴う国際的な威嚇効果を持つに過ぎず、強制性を持たないのである。そのため、特に両者の対立が予想される領土・領海に関わる問題においては、国際裁判所による判決は効果的ではないとして、裁判が行われない場合が多い。

例えば、日本が抱える問題について見てみると、尖閣諸島の場合、日本は「国際法上、日本の領土なのは明らかであり、実効支配もしているため、そもそも領土問題自体が存在しない」との立場をとっている。一方、竹島の場合は韓国が、北方領土の場合はロシアが、尖閣諸島における日本と同様の理由によって国際司法裁判所の裁判に参加しない可能性が高い。そのため、各国は訴訟を起こしていないのである。

その意味で、今回の仲裁裁判所の事例において、フィリピンは恐らく当初より中国が判決を受け入れないことを見越した上で、自国の法的正当性をアピールするために裁判に訴えたと考えられる。

南シナ海で中国が管轄権を主張する「9段線」と人工島

南シナ海で中国が管轄権を主張する「9段線」と人工島これは1947年に中国国民党が作成した地図を基にしており、その後、中華人民共和国が1953年に一方的に宣言したものである。

前掲の国連海洋法条約は領海等の慣例国際法の規定を明文化したものであるが、同条約が1994年に発効している関係から、中国はそれ以前に自国が主張した領海の設定については歴史的根拠があるとしていた。

それに対して、仲裁裁判所は歴史的に中国の航海者や漁民が同海域の島々を利用してきたことは認めたものの、他国の航海者らと同様に、公海上の自由を享受してきたに過ぎないと判断し、同海域を中国の領海とする見方は支持されなかった。

ちなみに、領土・領海の問題について司法的に検討する際、古代文献は領有権の証拠資料と認めないことが一般的であり、今回の事例では中国および周辺国の古文献も参考とされていない。

そうした情勢の中、中国は判決に対して「受け入れることはできない」との立場をとり、その直後に南シナ海で演習中の海軍のミサイル発射の様子を公開するなど、示威行為を加速させた。

また、判決の3日後にモンゴルで開催されたアジア欧州会合(ASEM)首脳会議においても、中国は議長声明等で当該問題を扱うことを拒否する立場を明確にしたのである。

一方で、中国の海洋進出に対する危機感を強めているアメリカや日本は、仲裁裁判所の判決を受け入れるよう中国に求める立場をとっている。そして、当事者であるフィリピンは判決を支持しつつも、対話を継続する立場を示している。

各国の思惑が平行線を辿っていることを踏まえ、潘基文(パン・ギムン)国連事務総長は判決当日、「国連憲章をはじめ国際法に一致する、対話を通じた平和的かつ友好的な方法を通して南シナ海の領有権紛争を解決しなければならない」と発言したと伝えられた。そして、この趣旨の立場は国際法の関係者や、第三者的な立ち位置をとる各国メディアにおいて一般的なものであった。

筆者としては、そうした姿勢に基本的には賛同するものの、不十分でもあると感じている。なぜなら、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください