須藤靖

2011年01月13日

大学研究者の研究費の大半は、日本学術振興会(一部は文部科学省)が審査・交付する科学研究費補助金(以下、科研費と呼ぶ)である。総額は一年当たり約2000億円、元をただせば国民の税金である。かつては科研費の執行にはこまごまとした制約があった。その多くは不適当な使用をなくすことを目的としたものだが、非効率という副作用を生んでいたのも事実である。

今回は科研費の経験から敷衍した我が国の財政改革への暴論を提起してみたい。まずは、現在いずれも制約が緩和されているものの、かつては当たり前とされていた事例の紹介から。

1)科研費は毎年度7月ごろになってやっと使用が可能となり、2月初めには使い切る必要があった。1年のうち、2月から6月までの5ヶ月程度支出を伴う研究は不可能だったわけだ。

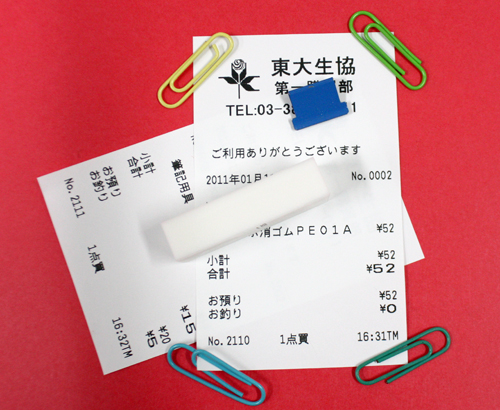

ちなみにこれは、筆者が今月私費で購入した消しゴムとクリップ(筆者撮影)

ちなみにこれは、筆者が今月私費で購入した消しゴムとクリップ(筆者撮影)2)科研費は各年度の支給額を年度末までに完全に使い切る必要がある。そのため、1月から2月にかけて、大学の生協は大混雑である。とくに文具売り場には、最後の1円まで使い切るために50円の消しゴムから1円のクリップまでさまざまな小物がレジ横に完備されていた。まさに買い物ゲームである。

3)毎年11月を過ぎると、20万円を超える物品(設備品と呼ばれる)は購入できなくなる。どうしても必要な場合には理由書の提出が課せられる。ずいぶん昔、ある大きな科研費の分担者になったのだが、初年度の研究費支給が11月中旬にずれ込んでしまった。これでは設備品は購入できず研究がそもそも開始できない。もちろん2月にはすべて使い切ることが要求されている。さらに事務方より驚くべき通達を受けた。「通常の規則に従い、設備品の購入はできませんので、必要であれば理由書の提出をお願いします。ただし、研究費の支給が11月以降にずれたから、というのは正当な理由とは認められません」。耳を疑った。それ以外の理由があるのか?

4)そんなことより、残った研究費は国に返すのが筋だと思われよう。当然である。しかし、その当たり前の行為をするためには、さらに面倒な理由書の提出が要求されていた。しかもその結果、次年度以降の研究費が減額される恐れが高い。研究者以前に、事務方がそもそも嫌がるのだ。

これらは基本的には、単年度会計というシステムが抱える内在的問題であろう。言うまでもなく、研究活動には明確な初めや終わりなどあり得ない。「1年365日24時間いつでもどこでも誰とでも」状態なのだ。

さらに言えば、研究にいくらお金がかかるかなど、事前に正確に予想するのは困難だ。外国製の実験装置は為替変動に直接左右される。同じ性能のコンピュータの値段は1年で半額程度になることもある。実験が予定通りに進まない、逆に予想以上にうまくいくこともあるだろう。できることがわかっているなら誰も研究しない。どうなるかわからないからこそ研究するのだ。今年度は7月に実験結果がでて、11月には理論との比較検討を終え、2月に論文を投稿して終える、などと綿密な計画を立てその通りに完了できるならば、それは研究というより単純労働と呼ぶにふさわしい(実は科研費申請書類にはそのような具体的年次計画を記入することが課せられているのだが)。

こう考えると、余った研究費は翌年度に繰り越して有効に使えるようにすれば良いと思えてくる。以前より、アメリカでは、ある割合以内なら自由に繰り越せる。日本でも、多くの関係者の努力と日本学術振興会・文部科学省の協力のおかげで、数年前から科研費の繰り越しが認められるようになった(それまでは天変地異といった不測の事態でない限り不可能であった)。当初煩雑であった繰り越しの申請手続きも徐々に簡素化されつつある。その結果、上述の1)から4)の問題の大半はすでに過去の話となっていることは喜ばしい。さらに一部の科研費は採択時に「基金化」され、当初から複数年度にわたって自由に使えることが実行される予定である。これがすべての科研費に迅速に適用されることを望みたい。

さてここまでは、私が良く知っている科研費という限られた話題でしかない。しかし、これは果たして本当に特殊な例なのだろうか。

単年度会計にしたがっているがゆえに、年度末には膨大な細目に分けられた交付金が、予定通り残額なしで完璧に執行し尽くされている。毎年の収入と支出が厳密に一致する家庭などあるはずがない。にもかかわらず、国から配分された財政では、各項目ごとに収支が厳密に一致している。むろんそれらが不適切に執行されていると主張しているのではない。このままでは、本来節約できるはずのものすらできないような構造的問題を抱えているのではないか、と懸念しているのである。

その解決には単年度主義を改める、あるいは、少なくとも次年度の予算額とは無関係に繰越を認めるのが良い。ただし、これ自体は別に目新しい意見ではなく、すでに様々なところで議論されている案でしかなかろう。

というわけで、やっと本稿のタイトルにたどり着いた。本来必要とされた予算を節約し、年度末に余らせることに成功した担当者や部署の関係者には、その残額をそのまま国に返還させる代わりに、ある割合を報奨金として支払うのはいかがであろうか。担当者がやっきとなって節約に努力すること間違いなしである。そんな公平性を欠く行為は許されない、と思われるかもしれない。しかし、事業仕分けだ、一律削減だと、予算配分時に苦労しても、肝心の出口で水漏れしていては意味がないと思うのだ。

以前、正規航空券をいったん購入してその交通費を支給された公務員が、こっそりそれをキャンセルして割引航空券を再購入し出張していたことがニュースとなった。これは極めて象徴的な事例といえよう。つまり、その人たちは差額を手にしたために問題視されたのであり、そのまま正規航空券を利用した場合、なんら批判されるものではない。しかし実はいずれにせよ、税金からの支出額は同じである。本人の罪悪感も薄かったに違いない。違いは、航空会社と個人が受け取った額の比率だけなのだ。とすれば、その人々が「不正」をしたかどうかを問題視する以前に、どうすれば始めから割引航空券を購入してもらえるか、と考えるほうがずっと生産的ではあるまいか。プラスがない限り、実費の出張費が支給される時にあえて制約のきつい割引航空券を選ぶ気にはなりがたい。

もっとも簡単なのは、割引航空券を購入して交通費を節約した人には、正規運賃との差額の一部を「公式」に支給することだ。例えば往復5万円の正規運賃に対して、往復3万円の割引運賃を利用した場合、その差額の10%である2000円を「還元」する。この場合、実質的に18000円の節税となる。納税者として違和感を覚えるのはわかるが、この節税効果は無視できない。もちろんこれはほんの一例に過ぎないけれども、1億円であろうと10億円であろうとこの発想はかなり広い局面で使えるはずだ。思い切って必要な法改正をしてみてはいかがだろう。

所詮世間知らずの大学人のたわごとと一笑にふされようと、この暴論は結構イケているのではないかと密かに期待している。さて年度末まであと2カ月余り、何はともあれ今年は大学生協へクリップを買いに走る必要はなさそうだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください