科学がゆるがす「家族」の概念、明治以来のひずみを正面から洗い直す時期

2016年02月24日

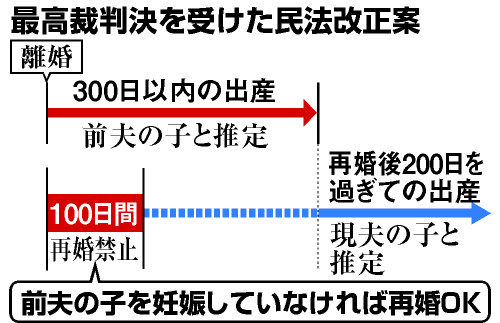

法務省が自民党法務部会において2016年2月18日、女性の再婚禁止規定について見直す民法改正案を示したと報道されている。2015年12月16日に最高裁が女性について6ヶ月の再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定に関し、100日を超えた再婚禁止に違憲判決を出したことを受けての動きだ。

民法の再婚禁止期間の違憲判決を喜ぶ原告代理人ら=2015年12月16日、東京都千代田区、関田航撮影

民法の再婚禁止期間の違憲判決を喜ぶ原告代理人ら=2015年12月16日、東京都千代田区、関田航撮影 これらの再婚禁止規定に関する議論の背景には、急速な科学技術の発展がもたらした社会への影響がある。

産まれた子の親が誰であるのか定めたもっとも基本的な条文は、民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」である。そもそも、我が国の親子関係の定義は、婚姻関係と深く結びつけられている。結婚している男女の間に産まれた子(嫡出子)を中心に、法律上の意味での「父」と「母」を定義していて、それは生物学的な意味での親子関係とは必ずしも一致しない。昨今の生殖補助医療の発展は、さらにその不一致に拍車をかける事態となっているが、その問題は今回は横に置いておこう。

現在の家族法(民法)は、明治民法の影を未だに色濃く引きずっている。親子関係の規定は、戦前の「家」制度を前提として、「家」の相続人をいかに定めるのかという点に主眼があった。女性にのみ再婚禁止が6ヶ月とされたのも、旧民法767条1項の起草当時(すなわち、明治31年、1898年)の状況からである。最高裁は、上記判決のなかで、「専門家でも懐胎後6箇月程度経たないと懐胎の有無を確定することが困難であり、父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達であった状況」だったと指摘する。

「家」制度は、周知のとおり、第二次世界大戦後の現行民法への改正の際に廃止された。しかし、女性の再婚禁止期間は残された。婚姻していた女性の妊娠がわかった場合、民法772条2項の規定により、婚姻の解消から300日以内に出生した子であれば前夫の子、婚姻の成立から200日を経過した後に出生した子なら現夫の子と推定される(嫡出推定)。もしも、女性の再婚禁止が全くなかったとすると、離婚と同時に再婚した女性の産んだ子について、嫡出推定が100日間重複してしまう。

科学技術が未発達だった時代、女性が妊娠しているかどうかを調べるのはそう容易ではなかった。それに、いちいち婚姻する女性が妊娠しているかなどといったプライバシーを詮索しなければならないことは、素直な市民感覚からしても受け入れがたかったであろう。外形的に女性の妊娠がわかりやすくなる6ヶ月を再婚禁止にすれば、嫡出推定が制度上重複するという問題は起きない。

とはいえ、婚姻中の夫婦だけに子が産まれるわけではないのは、世の常だ。法律上の再婚禁止があろうがなかろうが、生物学的な親子関係の有無は、様々な形で法廷で争われてきた。DNA鑑定が実用化されるまで、親子の顔立ち、互いの生活歴のみならず、性生活のすみずみまで、法廷で暴き合って争わねばならなかった時代は、そう昔のことではない。

法廷におけるDNA鑑定が実用化されたのは1990年代初めのことである。当初は、高額な費用と相当な期間をかけねばならず、めったに使われなかった。そこからわずか10年程度で、DNA鑑定は、たった約2週間、10万円前後という価格で実施できるようになった。もちろん、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください