2016年11月07日

さて、本稿のテーマである「無」や「死」のうち、前回は主に「無」に焦点をあてて論じてきた。しかし「無」と「死」はかなりの部分重なり合う概念であっても、イコールではない。ではもう少し「死」のほうに比重を移して考えていくとどうだろうか。

まず、現代という時代状況と「死」のテーマとの関わりについていくつかの基本的な状況を確認してみよう。

“縁起でもない”言い方ともなり、また以前の拙著(『死生観を問いなおす』等)でも述べた点でもあるが、現在の日本は「死亡急増時代」であるという事実がある。

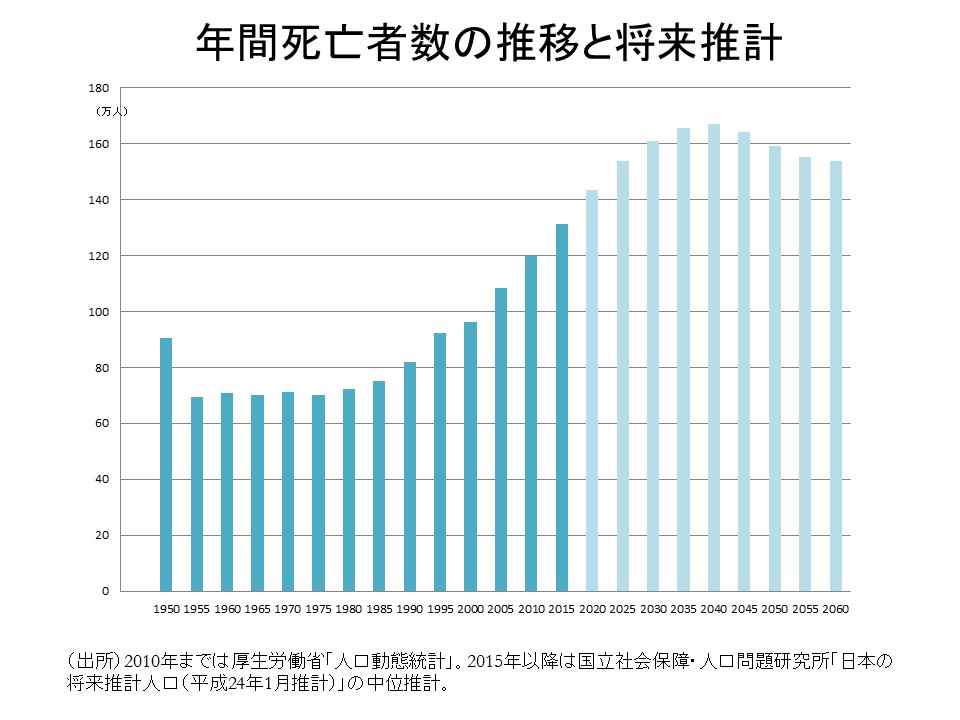

この点に関して上図を見てみよう。日本における毎年の死亡者数は、第二次世界大戦後いったんは減少し(1950年の約90万人から1960年には約70万人にまで減少)、その後しばらく横ばいだった。

しかし1980年代頃からは増加傾向となり、2000年前後に年間100万人を超えるとともに、以降は特に急速に増加しており、2040年前後に167万人程度でピークを迎えるまで今後一貫して増え続けるという事実である。

言うまでもなくこうした変化の背景にあるのは高齢化とセットになった人口動態であり、もう少し正確に言うと、寿命の伸びを伴いつつ、特に人口が多い世代が死亡年齢を迎える前後の時期に年間死亡者数が最多に至ることになる。

思えば人口減少にしても様々な社会経済指標にしても、“右肩下がり”が一般的である昨今の日本において、年間死亡者数に関しては今後20年以上にわたって着実に増加が続くわけである。「死亡急増時代」は確かな事実であるとともに、少なくともそうした意味で“死が一層身近になる”時代を私たちは迎えつつあると言える。

一方、ここではひとまず簡潔な指摘にとどめたいと思うが、特に高度成長期以降の日本社会において、「死生観の空洞化」とも呼ぶべき事態が進行してきたということを、私はこれまでの著作の中で論じてきた(『死生観を問いなおす』等)。

ここで「死生観」とは、さしあたり簡潔に言えば、「私の生そして死が、宇宙や生命全体の流れの中で、どのような位置にあり、どのような意味をもっているか、についての考えや理解」とでも表されるような内容のもので、もっと簡単に「“私はどこから来てどこに行くのか”、という問いに対する一定の答えを与えるもの」と言ってもよい。

そうした死生観が、現在の日本社会ではほとんど空洞化しており、死の意味ひいては生きることの意味やリアリティが見えなくなったり希薄化しているというのが「死生観の空洞化」という言葉にこめた意味である。

このことを、私自身は自分自身の経験として、あるいは大学でゼミの学生など若い世代に接する中で痛感してきた。後者について言えば、ゼミや講義で死生観などに関するテーマを取り上げる際、多くの学生が強い関心や、場合によってはある種の“飢餓感”のようなものを示すことを印象深く思ってきた。

そうした話題は、学校の授業など公の場で取り上げられることは少なく、また(いかに教会に定期的に通うような層が大きく減少しているとは言え)なおキリスト教あるいはそれ以外の様々な宗教における死生観に何らかの形でふれながら育っていくことが一般的である他の多くの国々に比べ、高度成長期に代表される戦後の日本においては、すべてが「経済成長」という世俗的な目標ないし関心に集約されたことから、また戦前に対する反省も加わって、死生観あるいは死というテーマを正面から語ることはほとんど忌避されたのである。

そしてそのように“公”の場から死のテーマが排除される一方で、それらを一定以上扱ってきたのは、漫画やアニメ、音楽などのサブカルチャー的な領域だったと言えるだろう(象徴的な例をあえて一つ挙げれば手塚治虫の『火の鳥』などのように)。

海岸一帯に約2万の墓が並ぶ花見潟墓地=鳥取県琴浦町

海岸一帯に約2万の墓が並ぶ花見潟墓地=鳥取県琴浦町

いま学生や若い世代にそくして述べたが、こうした「死生観の空洞化」という状況にある意味でもっとも深刻な形で直面しているのは、おそらくいわゆる団塊の世代前後の層だろうと思われる。先ほど指摘したような、戦後の高度成長期的な世界観を文字通り体現し、よくも悪くも、いかにこの生の世界の物質的な豊かさを拡大させるかという方向にひたすら邁進してきた世代だからである。

全体として見ると、現在の若い世代、団塊世代前後の世代、また私のような中間的な世代も含め、生きてきた時代的状況の違いはあれ、ある意味であらゆる世代が死生観とその空洞化、あるいはその再構築という課題に直面しているのが現在の日本社会であると言うこともできるだろう。

この場合、それは経済社会の変化に伴うごく自然な帰結でもあり、つまり先ほどから述べているように、ひたすら経済成長あるいは物質的な富の拡大を追求する「離陸」の時代から、世代間のつながりや、死までを含んだ生全体のより深い充足を求める「着陸」の時代への移行という構造変化と呼応しているのである。言い換えれば、死生観のありようやそれへの態度の全体が、時代状況と深く関わっていることになる。

死生観をめぐるそうした新たな時代への“変化の兆し”の一つとして、たとえば次のような例がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください