人は、信じたい情報を信じようとする

2017年07月10日

米国では政権中枢が、偽情報に基づいて意思決定し、発信までしている。ロシア疑惑や人事を巡って(真偽不明の)情報の「投げつけ合い」の様相だ。と思ったら日本でも似た問題が多発しはじめた。加計学園に関する文科省「怪文書」にしても、情報の真偽を巡る争いだ。

「高カカオチョコレート」問題もそうだった。一見関係ないようだが、底流するものは共通している。オルターナティブ・ファクトの蔓延によって、事実の重み=客観的な検証の価値が宙に浮いてしまった。偽情報が蔓延する背景には何があるのだろう。

偽情報の拡散というと、SNSなどの技術的な仕組みにまず目が行く。だがそれを受け入れ広める側の、潜在心理の土壌も無視できない。これが本稿の着眼点だ。

まずは「高カカオチョコ」から入ろう。というのも客観的検証というなら科学的検証が第一だし、米国でも「トランプ vs. 科学」とでも言うべき事態が勃発している(日経サイエンス、7月号)。

1月21日の新聞各紙に載った明治の全面広告

1月21日の新聞各紙に載った明治の全面広告しかし科学メディア筋の評判は悪かった。その理由は以下の5点に集約される。

1. 論文の公刊なしの先走り発表だった。

2. 実験手続きや統制条件など、科学たる最低条件が揃っていなかった(だから成果発表ではなく研究のスタート発表、と一応断ってはいるが)。たとえば単なるカロリー摂取の効果ではないことを、他のチョコや食品を摂取した群と比較して示す必要があった。

3.「脳の若返り」というフレーズが、根拠があいまいなままひとり歩きした。

4. 内閣府が国家プロジェクトとして華々しく、製品の健康効果にお墨付きを与えたように見えた。

5. バレンタイン商戦直前のタイミングで、科学より商売優先の魂胆が見え見えだった。(科学的な視点からの批判としては以下を参照:詫間雅子「チョコで脳の若返り? 大いに疑問な予備実験での記者会見」YAHOO!ニュース、2月1日。)

このように疑問だらけの「知見」だったから、大手メディアはほぼ軒並み黙殺、見識を示した。だがこれ、確かにちょっと魅力的な話ではある。実際キュレーションサイトやSNSを介して一気に拡散してしまった(「アエラ」4月24日号、他)。欧米でもよく見られる現象だが、大手メディアと新興キュレーションやSNSとの間に、大きな乖離が見られる。

筆者自身も上記アエラ記事で、批判的な発言をしている。また専門的な立場から多少の説明義務も感じる。そこで以下3点に絞って、コメントしたい。

まず第一に、専門家(認知神経科学者ら)が本来積極的に批評すべき事態だった。だがいろいろなしがらみから発言を差し控える空気があった。これは他の分野でも起き得ることだが、問題だ。行き過ぎをチェックし補正する力が十分に働いているか、問い返す必要がある。

第二に、「脳が若返る」というフレーズがひとり歩きした。脳が若返るとは、そもそもどういうことか。それほど専門的に確立した表現でもない。

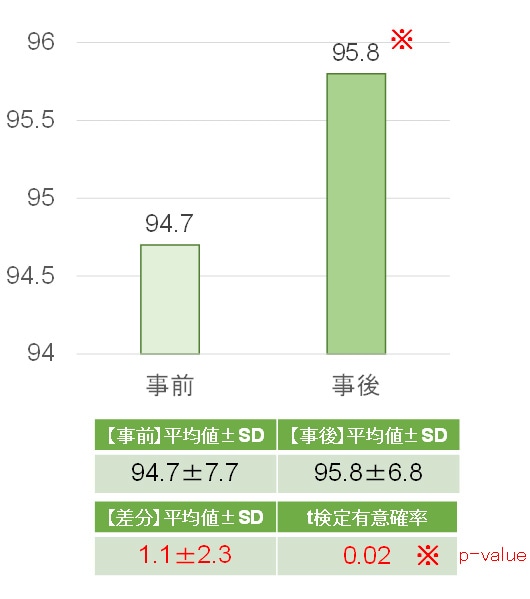

明治の発表データ。縦軸の目盛りを調整して、変化を強調している

明治の発表データ。縦軸の目盛りを調整して、変化を強調しているいずれにせよ、認知機能(作業記憶や注意など)かその基盤となる神経生理過程の改善を示す必要がある。さもなければ「脳の若返り」という表現は不用意すぎる。

第三の着目点として、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください