研究を役立たせることを優先させるより、住民視点での減災策からスタートせよ

2017年09月22日

地震学が防災をゆがめることにならないか。「予知前提を転換」と報じられた南海トラフ地震対策の議論を取材するなかで、その思いを強くした。どこでどんな地震が起きるのか、その地震で揺れや津波はどれくらいになるのか、といった研究はまだ理論が成熟していない。大きな地震が起きるたびに、新しい知見が積み重なり続けている段階だ。生煮えの地震研究の成果は学問の範囲にとどめ、防災に持ち込むべきではない。

今回、見直される大規模地震対策特別措置法(大震法)が目指してきた東海地震の予知は、以前から多くの地震学者たちがかなり困難だと承知していた。いま、近い将来に地震予知が実用化すると思っている地震学者はいない。

「大規模地震対策特別措置法」の仕組みの見直しを議論した中央防災会議の作業部会

「大規模地震対策特別措置法」の仕組みの見直しを議論した中央防災会議の作業部会一度制定された法律で組み立てられた枠組みを見直すのは容易ではない。

取材を続けながら気になったのは、予知の看板は下ろしたとしても、地震学の最新の知見を生かして、観測で得られたデータから「地震が近いかも知れない」という推定を防災に生かしたいという声が出てきたことだ。研究者が成果を社会に役立てたいと思うことは大切なことだ。ただ、その研究の成熟度に応じて役立てるべきだ。体制ができると、あとで間違ったとわかっても、また修正が困難という状況に陥りかねない。

今回、南海トラフでの地震に関しては、ケースにわけて防災対策を進めることになった。なかには、「南海トラフの半分で地震が起きて、残る半分でいつ地震が起きるかわからない」というような、過去に例があるのに対策をしていなかったケースもある。一方、現在の東海地震予知を目指す仕組みについては、行政のための対策用として残される。東日本大震災の2日前に三陸沖で地震が起きていたというような、研究途上の現象についても反映しようとしている。

「南海トラフの地震はいろんな起き方があり、多様性があるとわかった」ということが最近の知見とされる。どんな地震が起きるかわからないことがわかった、ということの裏返しだ。

だから、「不確かだけども起きるかも知れない」という生煮えの情報を提示して、「役立たせる方法を考えよう」などと求めるような研究者の論理はやめよう。被害を減らすために何をやるべきか、住民の論理から出発するべきだ。地震防災を検討する政府の委員会では、地震研究者が居並び、自分たちの研究を役立てない方向には議論が進まない。そんな現状を変えるには、政治家や官僚がこれまでの延長の「座りがよい委員の人選」を改めねばならない。

南海トラフに限らず、地震研究と防災をめぐる構造的な問題を2点指摘したい。

ひとつは、地震という自然現象を扱う学問の宿命的な問題だ。地震学は、物理や化学のように不変で明確な法則で成り立つわけではない。スーパーコンピューターを駆使して地震を模擬しても、それは計算結果で実際の地震ではなく、実地検証もできない。

同じ自然現象を扱うけれど、気象学は少し状況が異なる。観測機器が設置できない地下深くで起きる地震と違って、天気予報は現象が起きる場所である地上や気球で観測している。気象衛星で台風が近づくのも一目で分かる。天気予報は毎日繰り返され、台風の接近も年に何回も経験する。その繰り返しで改善を重ねてきた。同時に、天気予報を利用する我々も、毎日、当たり外れを実感して、受け止め方の経験を重ねることができる。

地震は、そうはいかない。ある場所で起きる地震を何十回も観測できれば、地震の前に起きる「何か」をはっきりさせられるかも知れない。でも、人間が生きている時間に比べると、地震が繰り返される間隔は長すぎる。百年や千年単位で繰り返される地震に対して、近代的な観測が始まってからは100年程度しかたっていない。データはまだまだ不十分で、地震学は「発展途上の学問」と言える。こう言うと地震学者は嫌な顔をするけれど、学者の能力の問題ではなく、学問の対象の性質なのだ。

地震は、たとえ精緻な理論を組み立てても、検証して実用化するのに必要な「場数」を踏めない。天気予報と地震の予測を同列には論じられない。

もう一つは、地震学者のみならず、学者をとりまく研究環境の変化だ。

前回、「科学記事が盛られるメカニズムとは」で書いたように、資金やポストが獲得しにくくなっている研究者たちが、自分たちの仕事が「社会に役立つ」研究だとアピールしなければならない状況だ。

財政状況の悪化で研究費の配分が厳しくなるなか、資金を獲得のために政府の期待する役立つ研究、「出口戦略」が重視されている。手早く成果を出すには、社会が何を必要としているかを考えた研究開発ではなく、研究者が持っている知見や技術を社会に役立たせる発想となり、生煮えの研究成果の活用を急ぐことにもなる。

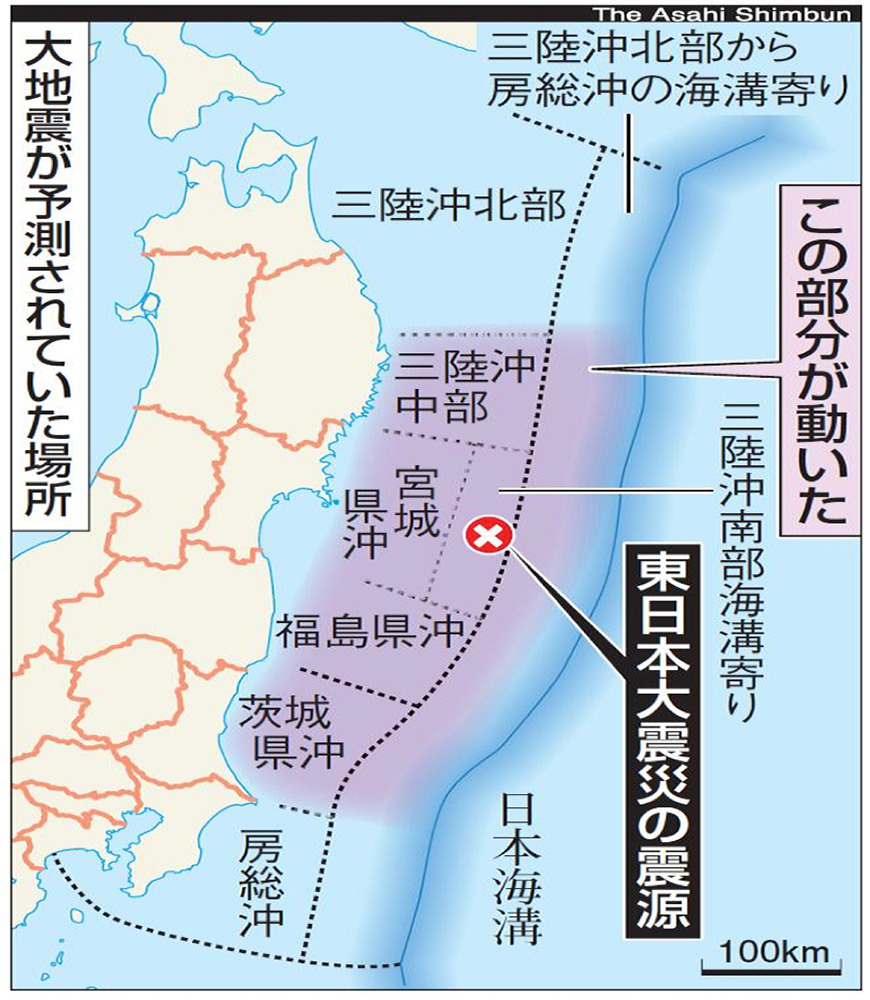

地震調査研究推進本部の資料などから作成(2011年4月12日、朝日新聞朝刊)

地震調査研究推進本部の資料などから作成(2011年4月12日、朝日新聞朝刊)東日本大震災が起きた東北沖については、領域を複数に分けて、それぞれで地震が起きると想定し、予測される地震の規模や発生確率が示されていた。しかし実際に起きたのは、三陸沖から茨城県沖まで連動するマグニチュード9という巨大地震だった。

この誤りの背景には、「地震学における阪神大震災後の最大成果」と学者たちが口をそろえていたアスペリティ理論がある。地震の巣であるプレート境界にも、地震を起こしやすいところと、そうでないところがあるという理論だ。地震を起こしやすい場所では毎回、同じような地震が起きると考えられた。東日本大震災の後、地震学者たちは「理論が崩れた」と衝撃を受けていた。(その後、全部が間違っていたわけではないと「立ち直り」、研究が進められている)

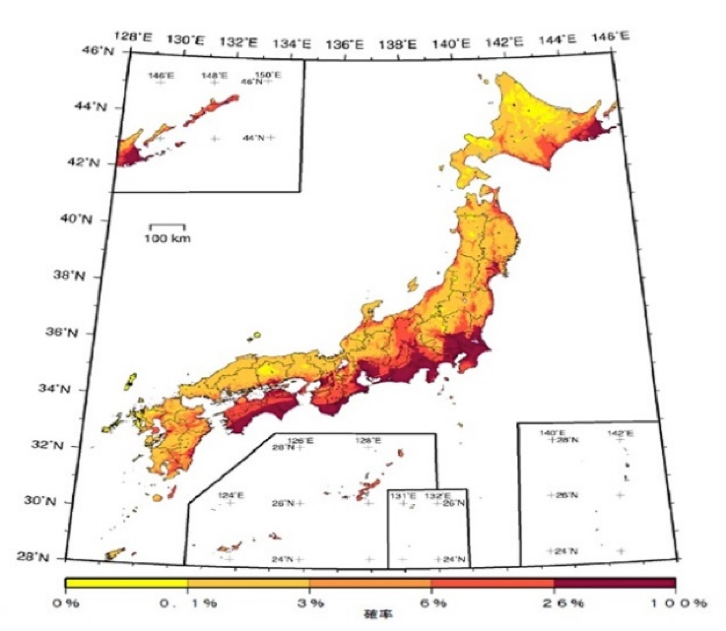

全国地震動予測地図2014年版。30年以内に震度6弱異常の揺れに見舞われる確率を色分けしている(地震調査研究推進本部の資料から)

全国地震動予測地図2014年版。30年以内に震度6弱異常の揺れに見舞われる確率を色分けしている(地震調査研究推進本部の資料から)だが、熊本地震を起こした活断層で地震が起きる確率は、30年以内に最大で0.9%だった。これでは、いくら「全国の活断層では『やや高いグループ』だ」と強調されても、一般の人々の警戒を促せる数字ではない。そもそも活断層の存在さえ、知る人は限られている。色分けした地震動予測地図で、九州中部と関東を単純に見比べても、とても警戒を促していたとはいえない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください