公衆衛生医から見た福島の甲状腺検査の問題点

2017年10月16日

がん検診は、がんが見つかればいいというものではない。がん死亡を予防することこそが目的である。がんの中には、進行が非常にゆっくりしていて、他の原因で死亡するまでに症状が出現しなかったり、症状が出ても死亡に至るような大きさに達しなかったり、あるいは自然に退縮するものもある。これらの場合、ご本人は検診がなければがんと診断されることなく一生を終えていたものと考えられる。それを見つけてしまうことを「過剰診断」と呼ぶ。

がん検診に限らず、あらゆる検査には「偽陰性」(本当は+なのに-と出てしまう)と「偽陽性」(本当は-なのに+と出てしまう)がつきもので、これらに伴う不利益はよく知られている。それだけでなく、過剰診断も本人の生命予後には関係しない治療につながるので不利益と扱わなければならない。がん検診を事業として実施するか否かは、がん死亡減少の効果があることをきちんとした臨床試験で確認したうえで、死亡減少の利益と、偽陽性、偽陰性、過剰診断によりもたらされる不利益とを比較衡量して判断するべきである。

しかし、検診には不利益もあるという点は一般国民だけでなく医療関係者や政策決定者にもなかなか理解していただけない。本稿では、とくにがん検診による過剰診断をとりあげて考えることとする。

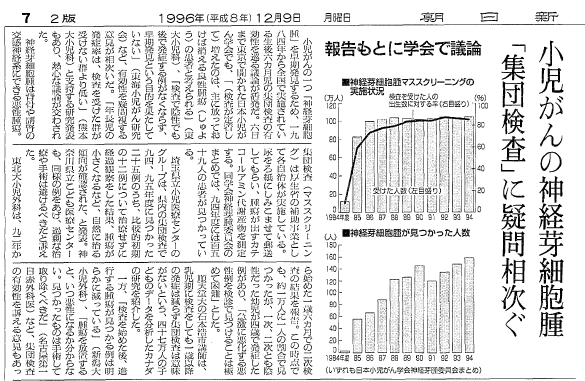

神経芽腫のマススクリーニングの疑問点を取り上げた記事=1996年12月9日付朝日新聞

神経芽腫のマススクリーニングの疑問点を取り上げた記事=1996年12月9日付朝日新聞当初の受診率は60%弱だったが、2001年度には90%強となった。このような受診率の高まりには、スクリーニングにより多くの神経芽腫が発見されること、発見された神経芽腫患者の予後がよいことが広く知られるようになったことがあると考えられる。

ところが、大阪府がん登録のデータにより神経芽腫の罹患率と死亡率の推移をみると、スクリーニングによって神経芽腫の罹患率は急増したものの死亡率には変化が認められなかった。これは筆者たちの研究チームが1997年から研究を始め、1998年に論文発表して明らかになったことである。国際的には、1998年に開催された神経芽腫スクリーニングに関する専門家会議で「研究は可、ルーティーンのスクリーニングは不可」と結論された。ルーティーンのスクリーニングとは、日本のようにだれでも受けられる形で検診事業を実施することを指す。日本以外の国で、神経芽腫のスクリーニングを事業として実施したものはない。

そして、2002年にはドイツとカナダ・ケベック州で実施された臨床試験により、神経芽腫スクリーニグは神経芽腫死亡減少効果を持たないことが明らかにされた。

2003年5月28日に厚生労働省が設置した「神経芽細胞腫マススクリーニング検査のあり方に関する検討会」が4回の会合を経て7月30日報告書をまとめ、これを受けて、2003年8月14日「6ヶ月児に対する検査事業休止」とする厚生労働省母子保健課長通知が出され、2004年度から検査事業は中止された。事業中止後、大阪府そして全国で神経芽腫死亡率が増加しなかったことが確認されている。

実は、過剰診断の存在は成人の前立腺がん、乳がん、甲状腺がんにおいても認められている。米国ダートマス大医学部教授 のウェルチは、米国国立がん研究所雑誌2010年5月号に掲載された論文の中で、他の死因で死亡した人の病理解剖をして見つかった潜在的ながんの割合と、生涯死亡(ないし転移)リスクとを比較して、精度の高い検診により生前にがんをすべて発見した場合、これが過剰診断である確率は、前立腺がんで87-94%、乳がんで43-90%、甲状腺がんで99.7-99.9%と推定した。また、ウェルチは、検診の導入後罹患率が増加するが死亡率に変化がない場合、過剰診断の可能性があると警告した。

マンモグラフィーによる乳がん検診の死亡率減少効果は複数の試験で確認されており、利益と不利益とを慎重に比較衡量したうえで、日本を含む多くの国で事業として採用されている。しかし、血液検査でPSA(前立腺特異抗原)を調べる前立腺がん検診は死亡率減少効果の利益に比し過剰診断を含む不利益が大きいとして、事業として採用されていない。

ウェルチはその著書 ”Less Medicine, More Health” (Beacon Press, 2015)のなかで、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください