成人の日に伝えたい「サイエンティストに男女の区別は関係なし」

2018年01月08日

成人の日を迎えられた皆様、おめでとうございます。先日、子ども達の「将来なりたいもの」というアンケート調査で、男の子は「学者・博士」が15年ぶりに1位になったというニュースがありました。日本人が3年連続でノーベル賞を受賞したことなどが影響したのでしょう。しかし残念ながら、女の子は、「学者・博士」は3位にすら入っていませんでした。

私は生物学者です。専門は、1つの受精卵から体が作られていく仕組みを研究する「発生生物学」です。私の研究室では、動物の胚(ヒトでいえば胎児)や細胞、そしてDNAなどを使った研究が日々進み、毎日が新しいことだらけです(失敗もたくさんありますが、それも「新しい」ことです)。自然の真理を追究する人生は、一見大変そうにみえるかもしれませんが、驚きと興奮に満ちあふれています。

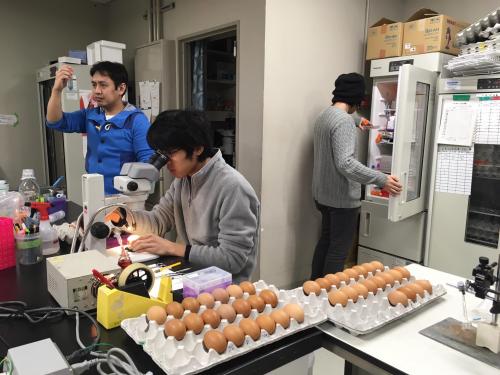

京都大学の高橋研究室の様子。ニワトリの卵を顕微鏡を見ながら遺伝子操作しているところ=筆者撮影

京都大学の高橋研究室の様子。ニワトリの卵を顕微鏡を見ながら遺伝子操作しているところ=筆者撮影しかし日本のサイエンティストの社会では、残念ながら女性はまだとても少ないのが現実です。どうしてなのでしょうか? もしかしたら、本当はサイエンティストになりたいのに、まわりの「ノイズ」がうるさくて、あと一歩が踏み出せない女性が多いのかもしれません(ノイズに関しては、後に詳しく説明します)。今でも日本の社会にはかなりの男女格差がありますが、私が20歳のころは、もっとひどい男社会でした。少し私のエピソードをご紹介しましょう。

私は京都大学の大学院生として5年間研究し、1988年に博士学位を取得しました。私が大学院に入った頃、今話題のiPS細胞のもとになったES細胞がイギリスで開発され、それをいち早く日本に導入して研究したのが私の博士論文です。

ES細胞の日本導入は、当時の指導教官だった岡田節人(おかだときんど)教授の発案で、助手の近藤寿人先生(現在は大阪大学名誉教授)がイギリスまでES細胞を受け取りに行くという壮大な計画でした。無事ES細胞が日本に到着した後は、私の担当です。しかしプロトコル(料理で言うところのレシピ−みたいなもの)もほとんど無いし、何より日本に一つしかないES細胞なので絶やしたら大変だと、休日もほとんどとらず、必死で研究しました。

でも最先端の研究をしているという興奮と、どんな実験をしてもすべてオリジナルな成果に繋がるという感動で、毎日がドキドキ、ワクワクの連続でした(もちろん実験を失敗して落ち込むこともありました)。研究室にいるのが楽しくて、夜は下宿に帰って銭湯が閉まる時間ギリギリに駆け込むというのが日課でした(当時の下宿は風呂なし。学生はみんな銭湯に通っていました)。

さて、博士論文完成を目前に控え、その次の人生をどうしようかなと考え始めた頃のこと。当時は,男の大学院生でもスムーズに就職できるなんてのは珍しく、ましてや女にとっては絶望的といってもよい時代でした。しかし、私が所属していた研究室では男女の区別なく教育していただいたので、「ま、なんとかなるだろう」とのんびりしていました。ところがある日のこと、「サイエンスの社会でも、就職のとき、同じ能力だったら男の方を採用するぞ」という話を耳にし、「これはいかん、何とかしなければ」と思い始めました。

たしかに研究室の外、つまりいわゆる「一般社会」では、女性を襲う「ノイズ」がいろいろありました。たとえば「○○歳までに結婚せよ」とか、「女は○○であるべきだ」という類のものです。男は仕事で成功すると称えられるのに、私が研究成果を話すと「ますます婚期がおそくなるな」なんて呟かれ、悔しい思いもしました。しかし当時の私は、このような「不快だが、つかみどころのない」ノイズにどうやって抗えばよいのかよくわからず、悶々としていました。

ニコル・ルドワランさんと筆者=1991年、パリ

ニコル・ルドワランさんと筆者=1991年、パリそういう時、フランスのニコル・ルドワラン先生との出会いがありました。ルドワラン先生は、私の指導教官だった岡田節人先生の友人で、京都賞受賞のために来日されており、「(フランスの)自分の研究室にきてもいいですよ」と声をかけてくださいました。まさに、私の人生が決定づけられた瞬間でした。フランス語を全く知らないこともそっちのけで、瞬時にフランス行きを決めてしまいました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください