2030年頃の打ち上げを目指して米欧が始動

2018年05月24日

カッシーニ土星探査機が昨年9月、土星本体に突入してミッションが終了し、その後継機を提案する時期となった。太陽系探査という意味では外惑星(木星、土星、天王星、海王星)本体に焦点を当てたJUNOミッションで大航海時代は終わったと一昨年に書いたが、それでも次の大目標がない訳ではない。例えば天王星や海王星の周回ミッションであり、遠地点の遠い長周期彗星であり(ロゼッタが訪問したのは短周期彗星)、元始生命や生命直前の化合物がいる可能性の高い未訪問の天体の探査だ。

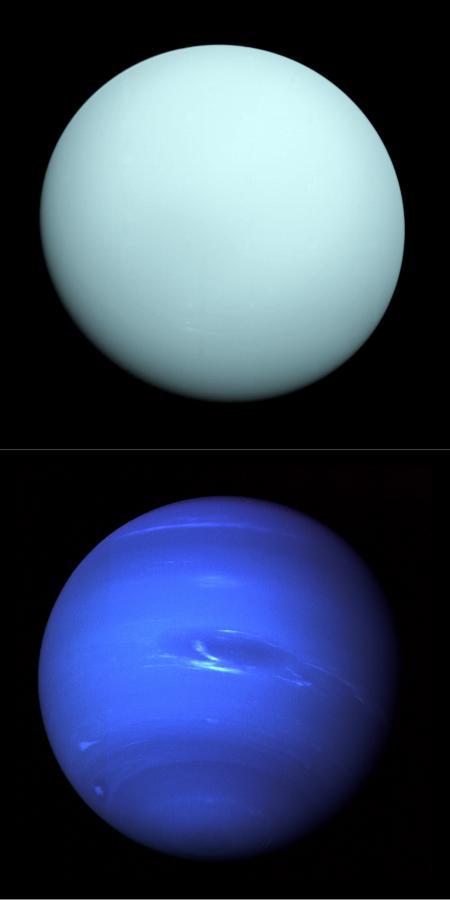

ボイジャー2号が撮影した天王星(上)と海王星=NASA提供

ボイジャー2号が撮影した天王星(上)と海王星=NASA提供もっとも「魅力と予算の兼ね合い」という視点で考えると、土星の衛星タイタンに着陸してローバーを走らせるのと、天王星や海王星を新たに訪れるのとでは意見が分かれるところだろう。タイタンは、太陽系で大気組成が地球に最も近く、それ故に最も「原始的生命」が見つかりそうな衛星だからだ。

50年前、米国航空宇宙局NASAのバイキング火星着陸計画が始動したころ、火星にバクテリア以上の生命がいる可能性が真面目に取りざたされていた。結果的には未だに痕跡すら見つからず、生命があったとしても地下深くの水と地熱のある環境ぐらいしか考えられないというのが現状だが、タイタンは異なる。地表近くに原初生命や生命へのなりかけの断片が見つかるかもしれないという現実的な可能性が取りざたされているのだ。その意味では木星の惑星エウロパも、氷の下に液体水の湖があることが分かっていて注目されているが、既に複数のミッションが計画されているうえに日本が独自でも行けそうな範囲になってきているので、カッシーニ探査機の後継としては役不足だ。

天王星の弱みはもう一つある。それは地球に一番近い巨大惑星の木星や、普通の望遠鏡で輪がくっきり見える土星と比べ、覚えやすい特徴がなく、知名度が圧倒的に低いことだ。大抵の人は天王星を海王星や冥王星までとセットにして、区別せずに覚えているのではあるまいか。例えば、海王星(ネプチューン)という名前が出た時に、それと土星の間に天王星(ウラナス)という星があることを瞬時に思い出せる人がどれだけいるだろうか。

当然ながら投入予算に見合う価値があるのかという疑問を一般の納税者が持ってしまうリスクがある。なんせ2000億円程度かかるミッションなのだ。それはノーベル賞クラスの新発見が始めから保証されないと認められないレベルの費用である。ボイジャーやバイキング、旧ソ連の金星着陸機などの偉大なミッションがもたらした惑星関係の大発見にノーベル賞が一切出ていないのも、巨額国家予算という形で「前もって表彰されている」からだ。

こうした天王星ミッションの価値への不安を払拭させるべく、NASAでは、最低限見込まれる科学価値を検討し、どのような観測がもっとも費用対効果が良いかも検討してきた。その最終報告書(英文)が昨年7月に出され、天王星探査の重要な科学課題として、11項目が掲げられている。そのうちの最優先は「内部構造の推定」と「組成の同定」の2項目だ。なぜなら、同じ巨大惑星といえども、木星や土星と天王星や海王星とでは惑星誕生の起源が完全に異なり、それ故に組成も内部構造も全く異なっている(図)と思われているからだ。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください