大人の学びと雇用のために

2017年12月22日

15年ほど前から、五つの大学の工学部および工業高等専門学校の卒業生を対象に、学校時代の学習経験とその後のキャリアとの関係について調査を重ねてきた。現在は、薬学部と理学部の卒業生調査を実施している。そこで共通して確認されるのは、学校時代の真摯(しんし)な学びが、卒業後の学習や読書を活発化させ、その累積的学習成果が所得や仕事満足を確実に向上させているという事実である。エンジニアの特殊例だと思ってはいけない。研究仲間による私立大学文科系の卒業生調査でも、同じ学習経路が確認されている。

ところがその一方で、学歴や学校歴によって所得に差があるのは、潜在的な本人の能力の結果であり、教育の効果ではない、とする意見は根強い。有名大学を卒業した有能なインテリ風がよく語る大学批判でもある。大学の外に知識があふれている知識社会だから、自分で調べ、学ぶ術を完全に習得している有能な人は、わざわざ大学に進学する必要はない。不幸なのは、それほど有能ではない人が、無責任な言葉に踊らされて、大学教育は役に立たないと信じてしまい、学ぶ術を蓄積できなくなってしまうことだ。

教育費の費用負担問題を考えるためには、教育とキャリアの関係を知る必要がある。膨大な教育支出は、政府にとっても、家計にとっても大きな負担になっているが、この深刻な問題を解決するためには、教育がどのような社会的・経済的アウトカム(成果)をもたらすかという筋道を見分けなければならない。ところが、選挙公約の争点になった高等教育費の無償化や負担の軽減策は、苦しい家計の救済だけを想定している。それに反対する政党はいないから、返済免除の給付型奨学金が拡充されれば一件落着で、無償化政策がもたらす多元的な効果についての議論はされずに終わってしまう気がする。教育とキャリアの関係に視野を広げれば、教育費の無償化は、教育機会の平等化だけでなく、豊かな人生を設計する総合的社会政策の核心であることが分かる。そして、その新しい政策の地平を拓ひらく力の源泉は、消費税・所得税・法人税などを含む税制の再構築にある。

教育費の負担と給付の全体像を示して、教育政策の効果を論争するのが、政治に課せられた責務だろう。この観点からすれば、自民党が消費増税による財源の使途を見直し、教育費の無償化を提示しているのは、相対的にましな公約だといえる。政策と税制の関係が不透明になっている野党の公約が悲しすぎる。ここでは、教育が人生を豊かにするという根拠を示しながら、高等教育費の無償化や負担の軽減策は、誰のため、何のためにあるのかを考え、最後に、税制のあり方に言及する。

まず、日本の教育支出の特徴を確認することからはじめる。わが国の教育財政支出の規模は、OECD諸国の平均をかなり下回っている。就学前教育から高等教育までの全段階の総計をみると、日本の公財政教育支出の対国内総生産(GDP)比は、3・8%である。それに対して、教育機会の平等や社会的公平性の社会的ビジョンを重視するフィンランドは、日本の1・8倍の政府支出(6・8%)になる。北欧諸国は別格としても、日本は、OECD各国平均の5・8%をはるかに下回る。GDPの大きいアメリカでも、5・5%の支出になっている。教育段階別にみても、すべての段階で日本が圧倒的に低い水準にある。日本が比較的頑張っているのは、初等中等教育だけである。それでもOECD平均は、日本の1・3倍ほどになる。就学前教育と高等教育になると、OECD平均の半分よりもさらに少なくなる(『図表でみる教育 OECDインディケータ』2013年版、明石書店)。

公財政の教育支出が低いからといって、日本人が教育を軽視しているわけではない。むしろ逆に、日本人が教育熱心だから、劣位の公財政支出構造が作られている。政治的に解決するよりも、わが子だけにはよりよい教育を与えてやりたいという願いが先に立っている。この姿は、家計の支出構造にはっきり現れる。食費を節約してでも教育費を捻出し、貯蓄を取り崩してわが子を大学に進学させているのが実態である。

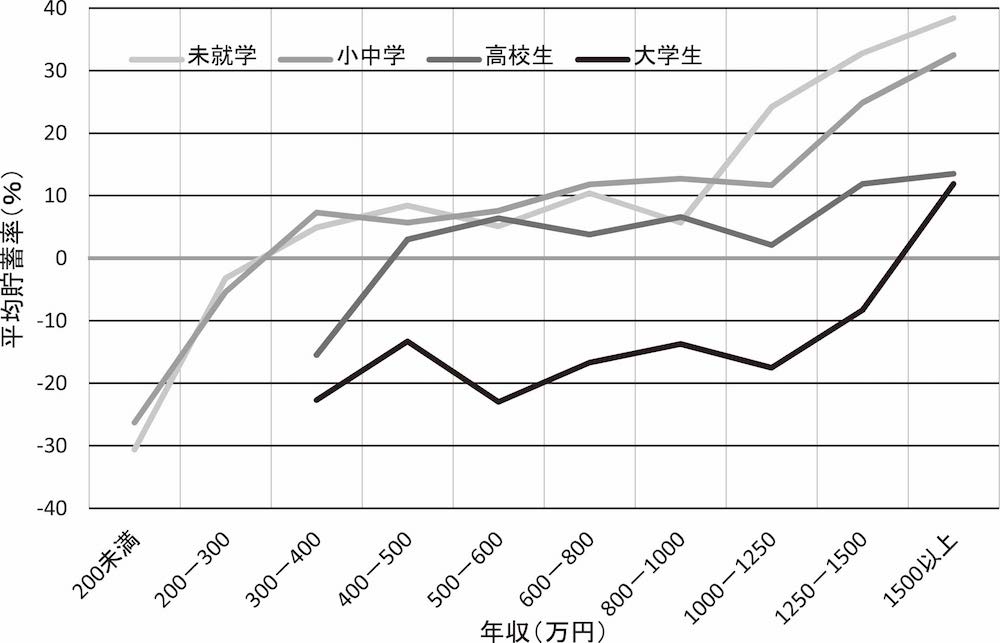

09年の「全国消費実態調査」からその一端を見ておこう。図1は、子どもが成長するにつれて、家計の平均貯蓄率が年収によってどのように変わるか、を示したものである。ここでいう平均貯蓄率は、預貯金などの増加額(あるいは減少額)を可処分所得で割ったものである。10%貯蓄率は、可処分所得の10%ぶん、預貯金などが増えたことを意味し、マイナスは預貯金の取り崩し(減少)である。

図1 子ども(長子)の成長と年収による平均貯蓄率の変化(夫婦と子ども2人世帯)

(平成21年「全国消費実態調査」第16表から)

図1 子ども(長子)の成長と年収による平均貯蓄率の変化(夫婦と子ども2人世帯)

(平成21年「全国消費実態調査」第16表から)子どもの成長に伴う家計の歪ゆがみを考えてみれば、教育の無償化がいままで選挙公約に登場しなかったのが不思議だ。図のような家計の構図は、30年も前から変わっておらず、少子化の原因は、教育費の過剰負担にあるとしばしば指摘されてきた。

しかし、この構図から解釈すると、各政党の公約は就学前教育を重視しすぎるように思える。自民党の公約は、「3歳から5歳までのすべての子どもの幼稚園や保育園の費用を無償化する」「0歳から2歳児も所得の低い世帯では無償化する」となっており、高等教育は「真に支援が必要な所得の低い家庭の子どもたちに限って高等教育の無償化を図る」としている。3歳から5歳までは、全員無償化の普遍主義的分配で、高等教育は、家計所得を強く制限した選別主義的分配になっている。

図のマイナス貯蓄率の分布をみれば、低所得層に対する選別主義的な就学前支援は理解できるが、普遍的な無償化まで踏み込む必然性はないように思える。一方、長子が大学に進学すると、どの所得階層でも教育費の負担が重くのしかかる。少子化の原因が子育て費用の高さにあると判断するなら、親の7割、8割が希望している大学進学までの費用を子育てに含むべきだろう。預貯金がなければ大学に行けない事情を考えれば、親に頼らずとも大学に行けることを目安にして、高等教育費の普遍主義的な見直しが必要だと思う。

「子どもたちの未来」を考えるためには、よりよい高等教育の充実を優先するのがいいと私は思うが、高等教育費のあり方に為政者が関心をもつことは、今までほとんどなかった。重い教育費負担の不満が政治問題化しないのには、大学に対する日本人の特殊な考え方が大きく影響している。次の三つを指摘しておきたい。

第一の理由は、「大学は一部の優等生が行くところ」という育英主義的な古い大学観をもっているからである。国公立・私立という世界に稀まれな二元構造が、昔の育英主義を今に持続させる文化的装置になっている。学業成績がよければ、授業料の安い国公立に行けばよいし、国公立に進学できる学力がなければ、無理して大学に行く必要はないと思わせる仕組みになっている。25%ほどの国公立が、「進学するにふさわしい人」の機会を平等化しているという考えである。しかし、日本だけでなく世界の大学は、急速に大衆化し、普通の人が学ぶ教育機関になっており、育英主義的な大学観はもはや古い前世紀の遺物である。

第二の理由は、親が授業料を負担するという親負担主義である。「大学の教育費は、社会が負担すべきだと思いますか、あるいは個人もしくは家族が負担すべきだと思いますか」という調査をしたことがある。重い家計負担を考えれば、個人ではなく社会が負担してほしいと答えておかしくないが、「どちらかといえば」を含めると、「個人もしくは家族が負担すべきだ」を選択する人が8割を占める。しかも驚くのは、この意識分布は、学歴による差がなく、高卒者も大卒者もみんな親負担主義なのである。

第三の理由は、大学教育は役に立たないという思い込みが強いことである。役に立たない大学に税金を投入する気分になれないのは、あたりまえだろう。しかし、「役に立たない」「教育の効果がない」というのは、思い込みであって、事実ではない。日本の教育界も、文科省も、メディアも、教育の経済効果を調べようともせず、大学の理念ばかりを語りたがるが、大学教育の経済効果を測定し、エビデンス(証拠)に基づいた政策を議論するのが世界の常識である。

21世紀に入って、世界の労働市場はどこでも、高卒よりも大卒の所得が上昇し、学歴間格差が拡大した。労働市場がスキルのある労働者を求めているからである。この学歴間格差を是正する有力な方法が、高等教育へのさらなる投資である。機会の平等化だけでなく、卒業後の所得格差を是正するために、つまり結果の平等化のために税金を投入する必要があると理解されている。

日本も今世紀に入って、高卒と大卒の所得格差が拡大している。生涯所得を推計すると、大卒は高卒よりも7千万円ほど多い。大学進学によって生涯の所得が増えるだけでなく、大卒者の納税額は高卒者のそれよりも1300万円ほど多いから、大学への投資は政府の税収入を増やす効果をもっていることになる。大学への税金の投入は、国民の所得を増やすだけでなく、税収入も増加させる公共投資なのである。

さらに重要なのは、

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください