堀洋一(東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)/聞き手:一色清

2010年09月16日

世界各国の自動車メーカーがしのぎを削る電気自動車の研究開発競争。なかでも、電池の開発が死命を制するとされる。現在、日本や各国の自動車会社を中心に、本命視されるリチウムイオン電池への積極投資が目立つが、死角はないのか。電気自動車のための蓄電技術を研究する堀洋一・東京大学大学院教授は、「高性能運動制御」「大容量キャパシタ」「ワイヤレス給電」といったリチウムイオン電池方式に頼らない技術が有望だと見ている。堀氏の思い描く次世代型自動車社会とは。

■ ■ ■ ■

■堀洋一(ほり・よういち) 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授(先端エネルギー工学専攻)。1955年、愛媛県生まれ。1978年、東京大学工学部電気工学科卒業。83年、同大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学部電気工学科教授、生産技術研究所教授を経て、2008年から現職。専門は、制御工学とその産業応用分野。モーションコントロール(高性能運動制御)や電気自動車の研究に注力している。キャパシタ・フォーラム会長。

■ ■ ■ ■

――日本の大手自動車会社は、トヨタもホンダもそうですが、基本的にリチウムイオン電池を使った電気自動車(EV)に注力しています。このリチウムイオン電池方式だけでいいのか、という疑問というか懐疑を、堀さんはお持ちですね。

まさにそうです。電気自動車を普及させるには、ご存じのとおり、走行距離が短いという問題点の解決が必要ですが、その対策は大きく分けて二つあるはずです。

一つは、もちろん高性能電池の開発による解決です。例えば、ガソリンと同様に1回タンクを満タンにしたら500~600キロメートル連続走行が可能となるような電池を作れば、問題は一挙に解決します。今は、そのためにリチウムイオン電池などの二次電池(蓄電池)方式の開発・普及を積極的に進めようという大合唱に近い状態です。

ところが、もう一つの解決策がある、ということを忘れている人が多いと思います。

そもそも電気自動車は、電気を動力源として動きます。現在の自動車と違って、ガソリンを燃焼させる「エンジン」ではなく、電気を消費して動く「モーター」が動力源となるわけです。

一方で、日本のような先進国における電力供給網は、都市部を中心にすでに完全に整っています。世界的に見てもこんなに安定した強力な電力網はないし、最近ではよほど低位の発展途上国でもなければ、電気は今や当たり前のように人々の身の回りに届いている国や地域が多いでしょう。先進諸国で普及しつつある光ファイバー通信網には、「FTTH」、すなわち「Fiber To The Home(一人ひとりの自宅まで直接つながる光ファイバー網)」という概念がありますが、あれと同じように、既存の電力供給網の最も末端ユーザーに近い場所で、1台1台の電気自動車と、網の目のように張りめぐらされた電線をつなぐ「最後の数メートル」を何とかすることができれば、ひょっとするとリチウムイオン電池は必要ないかもしれない、というのが私の主張です。 私たちは、その「最後の数メートル」を結ぶための大切な技術として、「ワイヤレス給電」の研究開発に取り組んでいます。

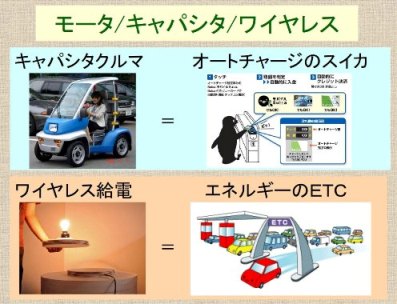

まず、研究の大まかな見取り図を説明しましょう。「キャパシタ・フォーラム会報」5号(2010年4月)に「モータ/キャパシタ/ワイヤレス」という私たちの研究内容を簡単に理解できる短い文章を寄稿しましたが、そこで紹介したとおり、(1)電気モーターで動く電気自動車は電気の特長を生かすべきだ、(2)「大容量キャパシタ(スーパーキャパシタ)」という新しい蓄電技術を使えば「ちょこちょこ充電」が可能になる、(3)ワイヤレスでの給電が実現すれば電池を自動車に大量に積む必要はなくなる、という3点が、私たちの研究のポイントです。冒頭で申し上げたのは(3)の話です。

(1)で主張したいのは、電気自動車は加速がすばやく、ガソリン自動車よりも圧倒的に正確にトルク(車輪の回転軸にかかる力)を制御でき、かつモーターも電池も車体のどこにでも自由に分散配置できる、という特長です。タイヤ一つひとつにモーターをつなげて、それぞれ別個に制御することも容易に可能になります。こうして電圧、電流などをコントロールしながらトルクを自由自在に制御できればタイヤが地面との間で空転しにくくなるので、今よりも幅の狭いタイヤを用いるなどして燃費の大幅な改善が可能です。

そもそも、新幹線などの電車が高速走行していてもブレーキ音をたてないのはなぜか、ご存じですか。鉄の車輪と鉄のレールが滑って空回りしないのはなぜか、説明できますか。どちらも、電気モーターの運動制御技術によって車輪の回転(トルク)を、高度にコントロールする「粘着制御」という技術が導入されているからです。自動車でもタイヤのスリップを防ぐためにABS(アンチロック・ブレーキ・システム)を使いますが、これと同様に、アクセルとブレーキ両方の面で、車輪と路面の状況に応じて、モーターの動力をきわめて効率のいい形で車輪からレールに伝えているわけです。

今までの自動車のように摩擦の大きいゴムのタイヤを使っていると、空気圧やタイヤの材質、路面の状態によって、エネルギーのロスが非常に大きい。何が言いたいかお分かりだと思いますが、電気自動車の時代になれば、電車のようにエネルギー効率のいい自動車運転が可能になる、ということです。

また、電気はその性質上、充電・蓄電によるロスも無視できないので、強力な電力系統網のインフラに直結した電車のように、発電したら、できるだけため込まずにすぐ使うのがベストです。私たちは、こうした電気の性質上不可避な電気自動車のメリットとデメリットを理解して、メリットを最大限生かすべきなのです。

こんな風に考えれば、ひょっとするとガソリン自動車と電気自動車は、まったく別の交通手段であり、今後何年かのうちに、まったく新しい電気自動車が生まれてもおかしくないのかもしれない、とまで思えてきます。

次に、(2)の「ちょこちょこ充電」とは、大容量の「電気二重層キャパシタ」(capacitor、以下キャパシタ)、いわゆるコンデンサの蓄電技術によって可能となる蓄電方法です。コンデンサといえば、家電製品やパソコンの基板にも多数使われている部品ですね。もともとコンデンサは、蓄電できる容量(エネルギー密度)が従来の電池と比べてきわめて小さかったのですが、20世紀後半になって、腕時計や電卓からデジタルカメラや携帯電話まで、小型の電子機器中心に用途が広がってきました。

キャパシタ(コンデンサ)は、1879年にドイツの化学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツによって発見された「電気二重層」現象の原理を用いた蓄電器で、プラスとマイナスの電極が対になっている部分に電荷、すなわち電気エネルギーを蓄えることができます。ふつうの電池と違って、電気を電気のまま、つまりエネルギーを化学反応で失うことなしに半永久的に充電や放電を繰り返すことが可能で、充電の所要時間も数十秒と非常に短くて済みます。

そもそも電池の世界は、キャパシタのような「物理電池」ではなく「化学電池」と呼ばれるタイプが主流でした。私たちが日常生活で使っている電池のほとんどは、使い切りの乾電池(一次電池)も蓄電池(二次電池)も、後者の化学電池に分類されます。つまり物質の化学反応を使ってエネルギーを貯めたり放出したりするから、電力のロスも大きく寿命が短い。充電用の電池であっても、せいぜい1千~2千回で使用不可能になってしまいます。

そもそも、今もてはやされているリチウムイオン電池も化学電池の一種で、少し前まで、すぐに燃えたりショートしたりしてしまうので、とても危険で実用化できそうもない技術とされていました。

これまでは、キャパシタの大容量化が困難とされていたため、こうした化学電池のほうが普及していましたが、私たちは、一般家庭用の100ボルト、10~15アンペアのコンセントから「ちょこちょこ」充電できるような電力供給網が整備されれば、数キロ走るごとに充電を繰り返して何百キロも走り続けるような自動車社会が実現すると考えています。すでに、研究室段階では30秒の充電で20分以上走ることができる技術が実現しているので、後でご紹介しましょう。

冒頭で触れた(3)の「ワイヤレス給電」技術も、ここ数年でブレークしそうです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください