原田泰

2011年02月12日

どんな時代でも生き抜いていける若者もいるし、生きていくことの難しい若者もいる。

有能で礼儀正しく面白く謙虚に見える若者には、どんな時代でも企業からのオファーが集まるだろう。しかし、全体として見れば、就職できるかどうかは、経済全体の状況によるところが大きい。以下は、若者ではなく大人が経済全体をどう制御すべきかについての論考である。若者だけが頑張るのではなく、大人も頑張らなければ不公平というものである。

◇若者の就職状況は経済状況の反映◇

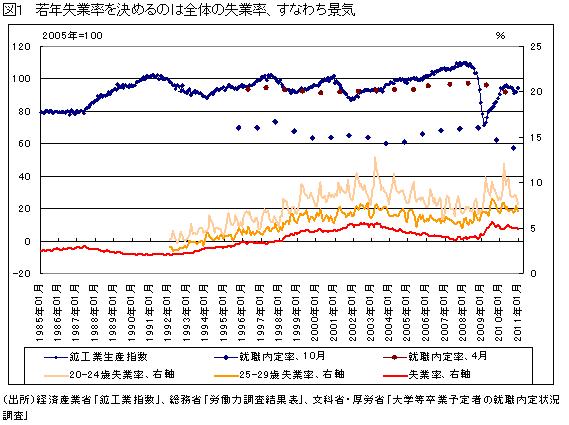

図1は、大卒の就職内定率、失業率、鉱工業生産指数を示したものである。就職内定率は、就職希望者のうち就職が内定したものの割合である。卒業年の前年の10月1日と卒業年の4月1日時点での内定率を示している。図から分かるように、昨年10月時点の内定率は04年の水準を下回り、就職氷河期(一般に1993年から05年卒業者の就職状況をいう)の最低水準以下になった。今年4月の卒業年の内定率がどうなるかは分からないが、就職氷河期の最悪期並みになるだろうことは間違いない。なお、この数字はいわゆる銘柄大学を中心に調査したもので、実体はもっと厳しいという説もある。だが、同じ大学を調査しているのだから、時系列的に見る限りは、信頼しても良いだろう。

内定率を見ると、図1のように、20-24歳または25-29歳の若年失業率と逆の方向に動いて、きれいに逆相関しているのが分かる。そして若年失業率は全体の失業率と同じように動いている。要するに、失業率が高くなる、すなわち、景気が悪化すると新卒内定率も悪くなる。図1には鉱工業生産指数も書いてあるが、生産が伸びて行けば、やがて失業率が低下し、内定率が高まってくるのが分かる。

ただし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください