2012年08月29日

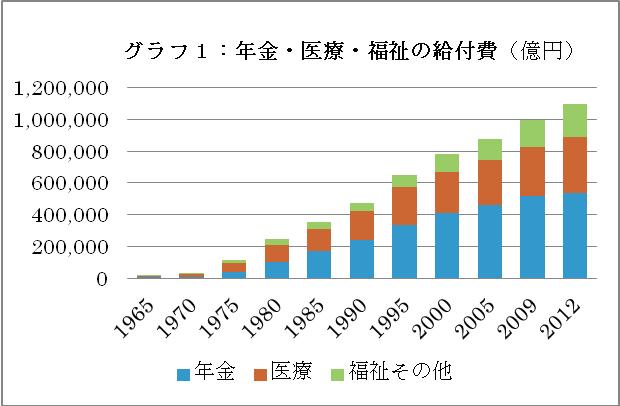

消費税の増税が決まり、それをもとに年金や医療など社会保障の仕組みを見直す作業が秋にも始まる。今の仕組みのままでは、増税の恩恵を受けるのはもっぱら高齢者である。年金・医療・介護はむろんのこと、生活保護もほぼ半数が高齢者。今年度で110兆円に達する社会保障給付費(グラフ1)の7割以上が高齢者向けだ。

見直しは、制度を支える現役世代の負担増を抑え、若者の就職や女性の出産・子育て支援に役立つ仕組みを手厚くすることが大切だ。若者や女性が働きやすく、税金を払ってもらえる環境を作らなければ、この国の社会保障は持続しない。

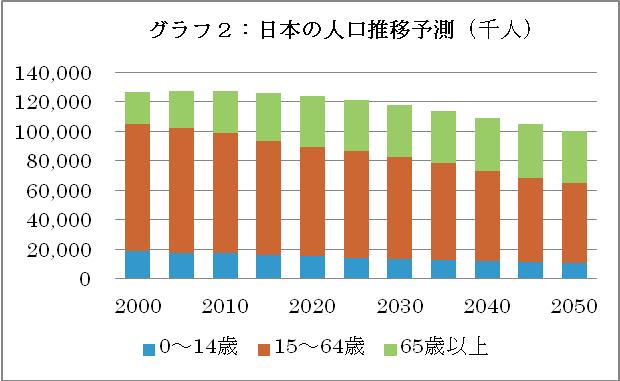

グラフ2は今後40年間の人口予測である。15~64歳(生産年齢人口)は減り続け、65歳以上(高齢者)は現在の約3000万人から3600万人に増え、高齢化率は23%から40%に上がる。少子化が始まったのは1970年代前半と古い。最近まで40年近く放置してきたせいで、出生率は2.0以上から下がり続け、今は1.39だ。フランスが出産・家族手当を手厚くして1.65から2.0に回復したのとは対照的だ。

筆者が先日参加した会合で、30代の人から「年金受給権のある人は引き換えに選挙権に制限を付けたらどうか」という提案が半ば冗談で出た。高齢者は人口比率が今後も高くなり、選挙にも熱心で投票は欠かさない。政権与党にとっては巨大な圧力集団であり、その既得権を奪うような政策変更は打ち出しにくい。

これでは税率は更に上がり、現役世代は将来に希望を持てない。そこで高齢者の投票権を何らかの方法で抑えられないか(例えば1人を0.5人分にするとか)という話である。民主主義の理念ではあり得えないことだが、切実な苛立ちの表明に思えた。

高齢者の選挙権を制限した国は聞かないが、逆に若者の選挙権を拡大する動きはある。ブラジルやキューバは選挙権を16歳に下げたし、日本でも神奈川県大和市が住民投票の資格を16歳以上に認めている。子どものいる親には子供の人数分も投票できるようにしようという主張は理解者が増えている。

世代間のいさかいは、日本だけでなく、所得格差や失業問題、政治への抗議という形をとって世界の至るところで火を噴いている。加えて世界不況が長引けば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください