2012年11月01日

短期予測を業とするエコノミストにとって、輸出や輸入の実数予測は、かなり厄介な存在である。上昇するのか下落するのか。トレンドを予測することはできても、前年比だけではなく前月比の変動幅が大きく、予測を的中させにくいからである。経済成長率、消費者物価指数、失業率などと比べると、その数字の大きさは明らかである。しかも貿易収支とは、輸出と輸入という二つの変数の差である。

エクイティ・ストラテジスト時代、「企業活動がグローバル化した時代に、日本の貿易収支について、毎月のように、レポートを書く必要があるのか」、「資本収支やマネーフローがより重要ではないか」と同僚のエコノミストに問いかけたことがある。純輸出(輸出-輸入)としてGDPを構成するため、GDP成長率が発表される四半期単位できっちり分析すれば十分と考えていた。企業活動の変化をいち早く見るのが目的ならば、購買担当者指数(PMI)や受注や在庫などの統計が適している。

おのおのエコノミストの予測は、金融情報会社のロイターやブルームバーグなどによって、平均値になり、それが市場コンセンサスと呼ばれるようになった。ただし、逆説的ながら、予測が外れる可能性が高く、つまり市場コンセンサスと公表値の間で、かい離幅が大きいことから、マーケット・インパクトは高くなりうる。ただし、経済統計が未整備で輸出依存度が日本より高い、中国など新興国経済を見るうえでは、引き続き重要な指標であると考えている。

■貿易収支は重要な経済指標か

なぜ、貿易収支が不要、少なくとも優先度が低下してきたと考えているのか。日本企業の活動や国境を超えた生産体制、グローバル・バリューチェーンの定着がある。

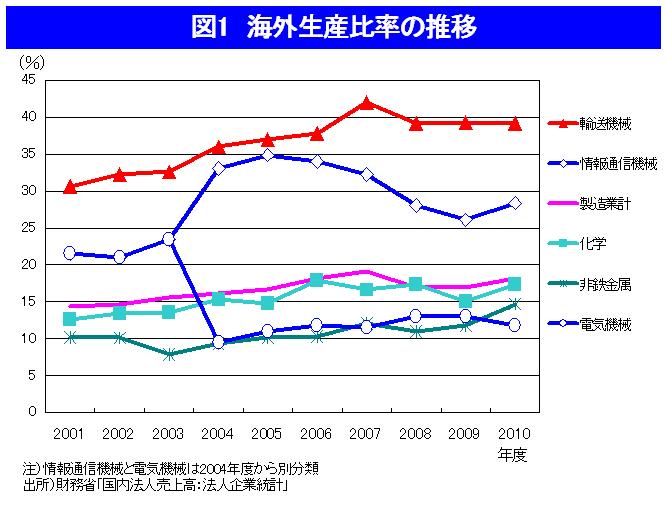

図1のように、製造業の海外生産は高まっている。製造業全体で15%を超えて20%に迫る水準にある。自動車生産をはじめとする輸送機械は40%前後で推移している。自動車の場合、一次下請け、二次下請けのような完成車メーカーを頂点とするピラミッドが、日本メーカーでも、米国、欧州、そして中国、タイなど海外で形成せられている。完成車メーカーが海外に工場を建設すると、体力のある部品メーカーも追随して直接投資を行う。コスト面のほか、部品調達や在庫のラグを避ける(ジャスト・イン・タイム)のため、日本からの輸出は限られる。

人件費、不動産費、電気料金、円高のほか、関税などの輸出コストのほか、最近では、直接投資先の需要拡大や、日本からの技術移転があり、総合的に見て海外でも生産の適地となっている。技術力は、タイなどから完成車が逆輸入される事実が端的に示している。

次に、情報通信機械は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください