2013年12月03日

日本が不平等な社会であることを示して話題になったOECDのレポート(Economic Survey of Japan 2006)がある。これによると日本は相対的貧困率では2番目に不平等だというのである。それまでの議論では、平等社会だった日本が不平等になっているという時系列での変化を問題にしていたのだが、このレポートは、日本が国際的に見ても不平等であるというのだ。

相対的貧困率とは、所得が低い人から高い人を並べてちょうど真ん中にある人の所得(中位所得)の半分以下の所得しかない人の比率である。すなわち、相対的貧困率は、貧しい人が多いか少ないかの指標である。

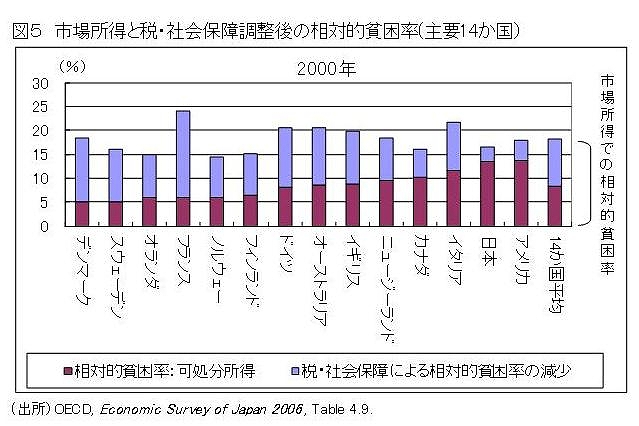

OECDのレポートによると、図5に見るように、日本はこの貧困率が税引き・社会保障給付後の可処分所得で、図中の14か国中アメリカに次いで2番目に高い。すなわち、日本の格差の本質は、とてつもなく豊かな人が多いのではなくて、貧しい人が多いことだということになる。その理由について説得力があるのは、OECDレポートが指摘している、個人への所得再分配が少ないことだろう。

図に見るように、市場所得だけの相対的貧困率では、日本は14か国中9位で、北欧、オランダ、カナダに次いで平等な国である。しかし、最終的な可処分所得で不平等になるのは、児童手当、失業給付、生活保護などの支給額が少ないからである。

例えば、日本の生活保護制度は、支給額は高いが限られた人にしか配らないという奇妙な制度となっている。また、失業給付制度も、職を失うことの少ない正社員には厚いが、職を失うことの多い非正規社員はその制度に入っていないという、これも奇妙な制度になっている。このような制度の下では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください