2014年02月04日

省エネなどで、日本の原発全面停止などによるエネルギー供給不足問題は、既に解決済みである。

しかも、日本経済の経済活動の実質的な水準は、過去最高である。

現在進行中の東京都知事選挙では、全面的に稼働停止されている日本国内の原発を、停止されたままにしておくか、再稼働するかが論点になっている。

しかし、日本経済のエネルギー事情は、脱原発派、原発推進派の双方の遥か先を、既に行っているのが現実である。

日本経済の実質的な経済活動水準を表す実質国内総生産(2005年基準連鎖価格評価)は、昨年には527兆円(第3四半期、年率換算・季節調整済)と、以前に最高水準を記録した2007年の524兆円を凌駕した。

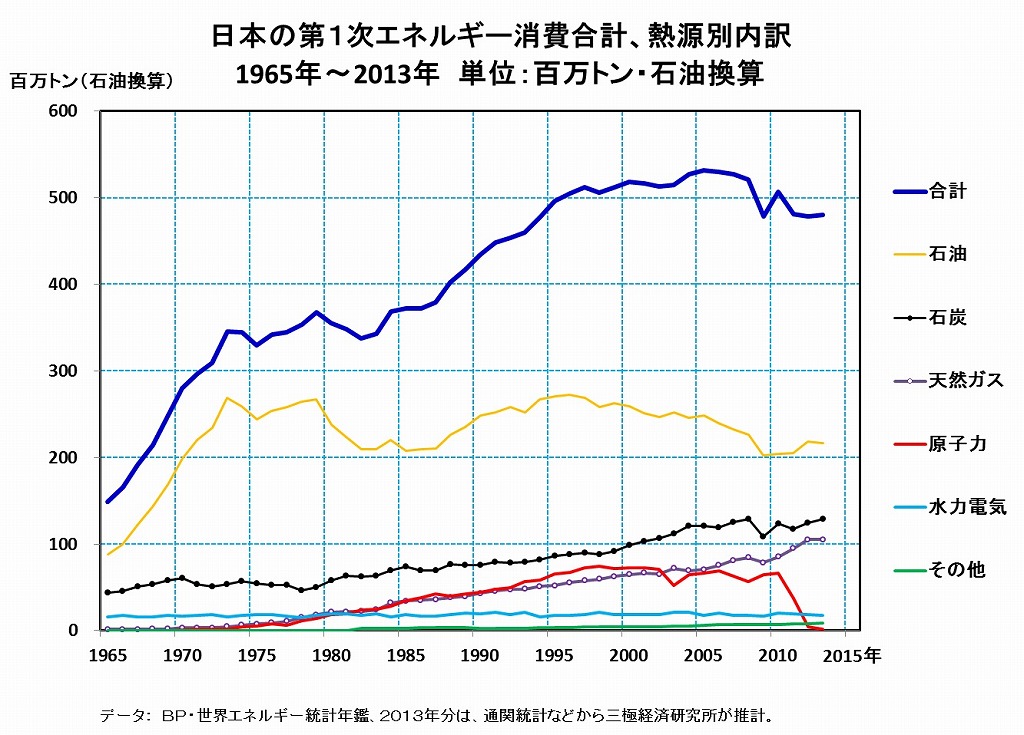

しかし、第1次エネルギー消費量(石油換算)は、2007年の5億2670万トンから、2013年には4億8010万トン(2012年は4億7820万トン)へと、4660万トン、8・8%もの減少を見た。

2007年から2013年の第1次エネルギー消費量(石油換算)の変化量、マイナス4660万トンの熱源別の内訳は、石油がマイナス1570万トン、石炭がプラス340万トン、天然ガスがプラス2410万トン、原子力がマイナス6100万トンであった。その他の再生可能エネルギーなどは、プラス220万トンであった。

ちなみに、2013年は、9月までは前年7月に再稼働された2基の原発が運転されていただけで、原子力発電でのエネルギー消費量は、石油換算で210万トン程度に過ぎなかったと推計される。

要するに、原子力発電エネルギーの減少分を、経済活動の実質水準を低下させずに、エネルギー消費量の節約、すなわち省エネで大部分を切り抜けた勘定である。また、石油の天然ガスへの代替も大きく進んだと言えよう。

日本経済全体の省エネの度合いを測るのに適当な指標は、1億円の実質GDP(2005年連鎖価格評価)を生み出すのに、何トンの第1次エネルギー消費(石油換算)が必要であったかを算出して、その推移を観察することであろう。

この省エネ指標は、1973年の第1次石油危機前後では、150トン余りであった。しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください