2014年06月23日

米国は、今次のイラク情勢の急変で、イギリス、フランス、オランダ、日本、旧ソ連、米国自身などが、帝国主義的な領土・勢力圏拡大と、その挫折で学んだはずの歴史的な教訓を、もう一度繰り返して学習し直さざるを得ないのだろうか。

その歴史的教訓とは次のようなことだ。軍事大国は、陸海空の正規軍の圧倒的な軍事力をもってすれば、弱体国の正規軍との戦闘では容易に「勝利」できるかもしれない。しかし、弱体国側の国民・人民が、軍事占領に対して抵抗の意思を堅持し、小火器・弾薬の供給さえ確保してゲリラ的な抵抗を継続すれば、占領側が被占領側を「地上支配」による政治的な支配を強制し続けるのは困難であるという事実だ。

被占領側は、彼らによるゲリラ的な抵抗の被害の膨大さ、長期化に音を上げて、占領軍が撤退するのを待つだけである。要するに、被占領側も、勢力を温存して負けなければ、最終的な勝利、すなわち占領軍の撤退を勝ち取ることができるわけである。

この歴史的な事例には事欠かない。20世紀には、中国大陸を占領した日本、ベトナムなどの旧インドシナでのフランス、米国、インドネシアでのオランダ、アルジェリアでのフランス、アフガニスタンでの旧ソ連、今世紀に入っては、アフガニスタンとイラクでの米国と続く。

小火器といっても、自動小銃、地雷、手榴弾などだけではなく、携行型対空ミサイル、携行型対戦車ミサイルなどが加わると、ゲリラ的抵抗の破壊力は一気に増大する。

2006年6月に、米国のライス国務長官(当時)はイスラエルを訪問し、オルメルト首相(当時)と、レバント(イスラエル、パレスチナ、ヨルダン、シリアなど東部地中海沿岸地域)、イラク、(占領予定の)イラン、アフガニスタンからパキスタンへとつながる『新中東構想』をぶち上げた。この構想では、レバノン、シリア、イランを軍事的に制圧することが残っていただけであった。

この構想に合わせるかのように、機甲部隊を中核とするイスラエル地上軍は、レバノンのシーア派系非国家軍事組織ヒズボラの制圧・壊滅を目指して、2006年7月にレバノン領内に侵攻した。

しかし、イスラエルが誇る機甲部隊のメルカバ戦車は、ヒズボラの携行型の対戦車ミサイルで大損害を負った。イスラエルは、越境後に大して進軍もしない内に、レバノン内への一層の進撃、戦争継続をあきらめざるを得ない事態に追い込まれた。

戦車は、「地上支配」のための軍事上の象徴的な存在であった。その虎の子の戦車が、非常に小型な携行型対戦車ミサイルの前には、容易に殲滅される標的(カモ、sitting duck)に過ぎないことが露見した。これでは、侵攻地域の地上の軍事的な制圧、政治的な支配は無理であるのは明白である。

新中東構想は、それがぶち上げられた直後に頓挫し、それから5年半も経て、イラクを占領していた米軍も、2011年末に撤退に追い込まれた。

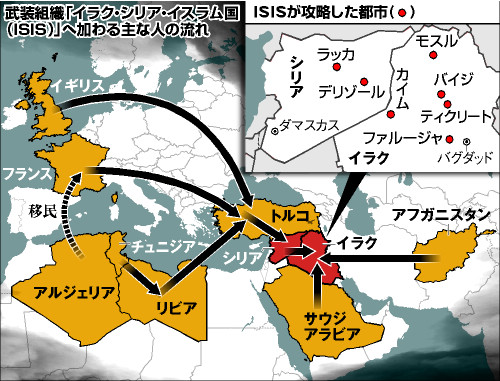

ISISへ加わる主な人の流れ

ISISへ加わる主な人の流れそれから満2年半近くが経つ。このタイミングで、スンニ派主導の武装勢力、イラク・レバント(シリアなど東部地中海沿岸地域)のイスラム国(ISIS、The Islamic State in Iraq and the Levant)が、急速な勢いで、首都バグダッドに迫っているという。マリキ政権によるシーア派支配に不満を持つ元軍人などのスンニ派エリート層、スンニ派部族長・部族員が続々と合流しているのが、イラク北部のスンニ派が多数派である地域を迅速に制圧しつつあることの背景とされる。

米軍は撤退したが、バグダッドの旧大統領宮殿を含むグリーン・ゾーンの巨大な米国大使館内では、5000人余りもの米国外交スタッフ・関係者が働き、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください