2014年08月26日

以上の抜粋は、ジョン・メイナード・ケインズのThe General Theory of Employment, Interest and Moneyの第383ページ目(同書本文最終ページから第2ページ目)に出て来る『有名』な文節である。

現在の日本や、米国、ユーロ圏などの先進経済圏とされる地域の政治経済指導層には、依然として大きな意味がある文章である。

実際に原文で読む機会は極めて少ないと思われるので、あえて引用させていただいた。

日本経済は、様々な側面では八方塞がりの状況であるかのように見えるが、それに対処する方策も様々に有り得るというのが、筆者が本シリーズで断片的ではあるが示してきたところだ。 しかし、政治指導者が、現状を不適切に把握し、大真面目に見当違いの政策・方策を繰り出せば、国民は塗炭な苦しみの中に落とされる。そんな政治指導者は、厳しい言葉であるが、「狂人」にも比較されるというのが、上掲のケインズの抜粋の趣旨だろう。

今回は、三つの内容をグラフ化して眺め、その意味することを概観してみよう。

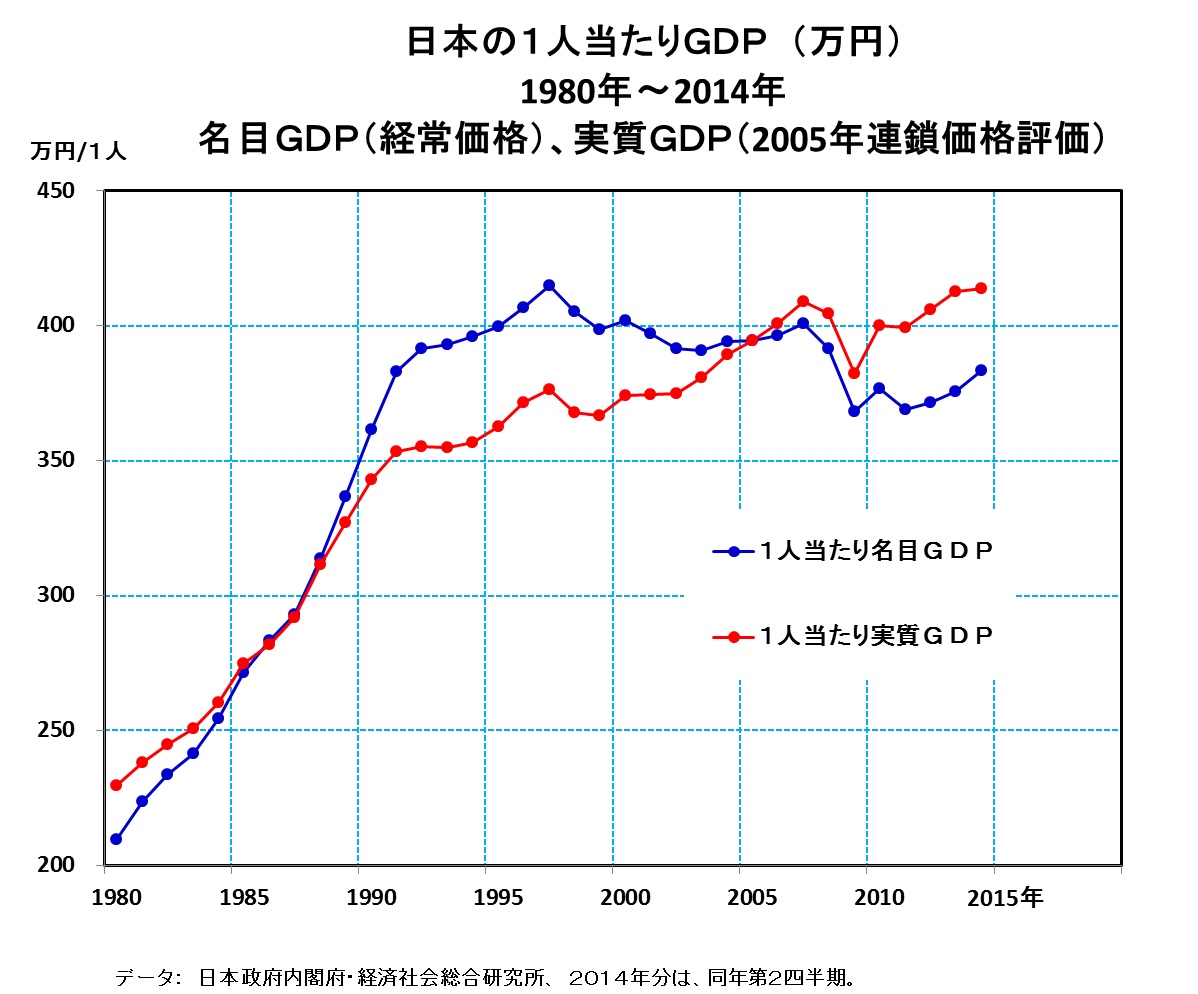

第1に、今月に公表された今年第2四半期までの日本経済の国内総生産(GDP)のデータを、1人当たりの額に変換して、1980年以降の推移を眺めてみよう。実際の金額の経常価格評価(名目GDP)と、2005年基準連鎖価格評価(実質GDP)の双方の1980年以降の推移を眺める。

第2に、同じ先進経済圏にあるとされる米国、ドイツ、スウェーデンの1人当たりGDPを、年々の円・ドル為替レート、ドル・ユーロ為替レートを使って米ドルに換算して、同じく1980年以降の日本の推移と比較する。ドイツに関しては、東西ドイツ統一後の1991年以降のGDP、ユーロ発足前の1998年以前のドル・ユーロ為替レートに関しては、ドル・ECU(欧州通貨単位)為替レートを使う。

第3に、日本と米国のドル換算の1人当たりGDPと、実際の円・ドル為替レート、日本と米国の1人当たりのGDPを均等にする理論的な為替レート(日米均等化為替レート)の推移を対比する。

グラフ1

グラフ1第1のグラフを眺めると、日本の1人当たり名目GDPは、前回に消費税率が引き上げられた1997年の415万円がピークで、2014年第2四半期には383万円(年率換算)と、32万円も減少し、一般には好況であったとされる「小泉改革期」でも、390万円台で低迷していた様相が浮かび上がる。

しかし、1人当たり実質GDPは、1997年の376万円から1999年に367万円に低下した後は、2008年のリーマンショック後に一時的に低下しただけで、2014年の414万円へと、緩慢ながらも増加傾向を示している。

1人当たりの実質的GDPが、緩慢ながらも着実に上昇して来たならば、所得分配の平等性が高ければ、大多数の国民の実質的な生活水準も向上していたはずである。しかし、家計調査、実質賃金指数などの他の経済指標の推移では、全く逆の傾向が見えることは、日本社会内の所得分配の不平等度が高まっていることを示唆して

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください