2014年11月03日

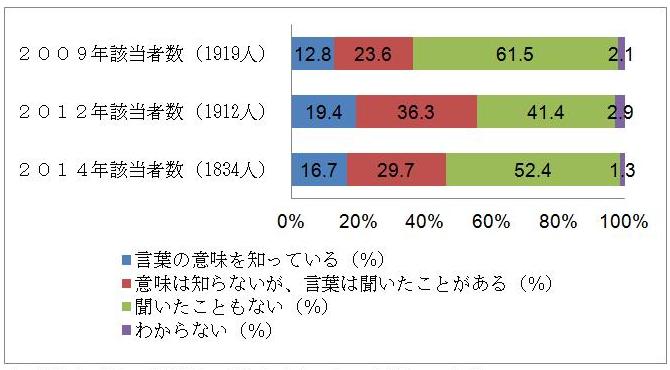

内閣府の「環境問題に関する世論調査」によれば、「生物多様性」という言葉を「聞いたこともない」人は、今年は2年前よりも増えて、5割以上が「聞いたこともない」。言葉の意味を知る人は2割に満たない(下図)。これは環境保全よりも開発が優先される社会の姿と直結する。

「環境問題に関する世論調査」報告書平成26年7月調査より作成

「環境問題に関する世論調査」報告書平成26年7月調査より作成今回は、生物多様性を保全するとはどういうことなのかを(上)で、国際的な取り組みに乗り遅れている日本の状況を吉野川河口域の問題を事例に(下)でレポートする。

国民の8割以上がその意味を知らない「生物多様性」とは、生物多様性条約で「生物同士の違い、とりわけ、陸、海、その他の水域などすべての源から発し、かつそれらを一部となす生態系の複合を言い、同種内の多様性、異種間の多様性、それらの生息域を含む」(筆者訳)と定義されている。

同条約は、1992年の国連環境開発会議で誕生し、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください