2014年11月22日

内閣府が、消費税再増税についてヒアリングするため、有識者・専門家を集めた「今後の経済財政動向等についての点検会合」が18日、終了した。朝日新聞によると、45人のうち31人、つまり68%が賛成意見を述べた。昨年の点検会合よりやや慎重派が増えたという。

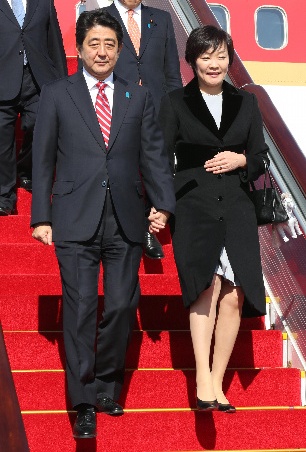

北京に到着した安倍首相と昭恵夫人=2014年11月9日、北京首都国際空港、代表撮影

北京に到着した安倍首相と昭恵夫人=2014年11月9日、北京首都国際空港、代表撮影個別の見解では、財政制度等審議会会長を務める吉川洋・東京大学教授は「瞬間風速としての短期的経済動向に拘泥すべきではない。消費税とは別にしかるべき景気対策を講ずる」と明快である。他方、再増税反対派は、アベノミクスの優先課題がデフレ脱却であることを強調した。筆者も同様の意見である。

・点検会合資料:http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken2014/

安倍政権の戦略は明確である。「経済」で内閣支持率を確保しながら、集団的自衛権、日本国憲法改正など政治的な改革を最重要課題として据えている。ここが政策決定分析の要(民間エコノミストが好む経済政策としてのあるべき論とは別)である。カタカタ職種でいえば、ストラテジストの視点である。

エコノミストの視点で補完すれば、増税後6カ月の実質GDP成長率(1次速報値)で、1年後の増税を判断するのはもともと乱暴な話だった。2次速報値でマイナス幅が縮小することもありうるだろう。また再増税すれば、前回より小さいとはいえ再び駆け込み需要と反動減が起きる。

日本はキリスト教国ほど年末に個人消費が集中するわけではないが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください