エネルギー兼業農家をめざせ

2015年03月25日

再生可能エネルギーは本来的に地域分散・ネットワーク型であり、資源の宝庫である農山漁村において、地域住民が主体となる取り組みが今後さらに増えていくことが望ましい普及のあり方といえるでしょう。本稿では、そのような取り組みの経営モデルのひとつとしての「ソーラーシェアリング」の可能性と課題について考えてみましょう。

太陽光発電については、つい最近、驚くべきことが起こりました。皆さんもご存じのとおり、電力会社による再生可能エネルギー発電の買取保留問題をきっかけに固定価格買取制度(FIT)の見直し策が強行されたことです。

2014年9月に、管内の電力需要に対して認定ベースの系統接続申込量が大幅に超えることが明白になった九州電力、東北電力、北海道電力、四国電力、沖縄電力が相次いで再生可能エネルギー発電設備に対する系統接続申込みに対して、一方的かつ唐突に「回答保留」を発表しました。これは、それまでの設備認定や系統接続に対して電力会社や政府が十分に情報を把握しこれを国民に公開することもなく、さらに言えば再生可能エネルギー発電を伸ばしていくために必要な手立てをしてこなかった結果といえるでしょう。

なぜなら、再生可能エネルギー発電が急速に伸びていくことによってさまざまな事態が発生し、これらを調整しなければならなくなることは、再生可能エネルギーの発電量が2~4割を占めているドイツやスペインなどの経験に学べば当然に予想できたはずです。そのうえ、ドイツやスペインでは今回の日本が行った接続保留のような事態は生じておらず、太陽光発電が増えたとしても総発電量の2%程度にすぎない日本でこのような対応をしたのは、政府、電力会社が再生可能エネルギー発電事業にいかに消極的であったかを示すものともいえます。

しかも、今回の改正案では、「接続可能量」という実質的な上限値を設定できるようにしています。これは、広域連携を活用せずに地域独占体制と原発の再稼働を前提にその発電量を差し引いた残りを再生可能エネルギー導入枠として算定するもので、極めて過小な接続可能量となっています。

その上、現行制度が電気事業者に「接続義務」をかけ、例外的に接続拒否を認めるという仕組みをとっていることとの関係でいえば、法律改正という手続きを踏まずに、法律の範囲内で制定しなければいけない「省令・告示」において「接続可能量」という概念を導入しこれにより実質的に法律を変更していることになり、法制上きわめて問題があります。

今回の見直しによって、民間の投資家・事業者にとっては「事業の見通しが立たない」「資金調達ができない」といった悲鳴が上がっていますが、FITの導入によって急速に進む日本の再生可能エネルギー発電が早くも岐路に立たされているといって過言ではありません。2030年を目標とする電源構成の議論も始まったところであり、また、発送電分離などの電力システム改革を進めていく上でも、国民的議論を通じて本来のあるべき姿に修正させていく必要があるといえるでしょう。

以上の基本的な課題を指摘した上で、しかしながら、日本における再生可能エネルギー発電の導入の在り方自体にも問題があると指摘せざるを得ません。

2012年7月以降に導入された再生可能エネルギー発電設備は895.4万キロワット(2014年3月時点)で、その9割以上が太陽光発電とされ、その事業者は東京をはじめとする都市部に本拠を置く企業とされています。また、経済産業大臣から設備導入の認定を受けているもの(6,864.2万キロワット)の未導入のものが5,968.8キロワットもあり、そのほとんどを企業による太陽光発電が占めています。

これでは、原発や大規模火力発電の施設設置の場合と同様、地域には固定資産税などの税金のほか土地の借入に対する賃借料が入るだけで、利益の大部分は本社のある都市部に持っていかれることになります。地域への還元が少ないだけでなく、地域に設置された施設の在り方について本社の判断という地域外の要因に左右されるという意味で、「外来(植民地)型開発」といえます。

今求められているのは、地域の資源を使って地域の発展を確保するために地域への利益の還元方法が担保されていることにほかなりません。そのような内発的発展の一つの在り方が市民出資型の再生可能エネルギー事業です。その基本理念は、地域住民が中心になって発電事業を立ち上げ、そこで生み出された売電収入をその地域に再投資し、資金の地域内循環を通じて、雇用と所得と環境を底上げし、持続的な発展を図ろうとするものです。具体的には2001年の市民風車「『はまかぜ』ちゃん」からスタートし、福島第一原発事故やFITの導入を契機に、神奈川県小田原市のほうとくエネルギー、福島県喜多方市の会津電力など、各地での取り組みにより多くの「ご当地電力」が生まれています。

「ご当地電力」は地方都市を中心に展開されており、今後ますます全国的に波及していくことが期待されています。しかし、日本の国土のたいそうを占め、再生可能エネルギーの宝庫である農山漁村において、地域住民が主体となる再生可能エネルギー事業への取り組みがどんどん広がっていく状況が生まれないと、原発に象徴される「集中・メインフレーム型」のエネルギー・システムを転換し、「地域分散・ネットワーク型」のエネルギー・システムを作り上げることはできません。

その意味で、後述するように、農業者が6次産業化とともに、再生可能エネルギー発電による20年間の固定的な売電収入で、経営の発展と生活の安定を確保していける「エネルギー兼業農家」を、普遍的な農家経営モデルとして確立していくことが決定的に重要となってくるのです。

デフレ経済下、人口が減少し、高齢化が進んでいる日本では、農産物・食料の需要が減少するとともに、農産物の価格低落が起こっています。その結果、農業部門全体でみると、価格と数量を掛け合わせた総売り上げは減少を続けています。その上、生産に必要な資材価格の上昇によって利益も縮小しています。こうした状況において農業は魅力のないビジネスとなってしまい、参入する若者も少なくなって就業者の高齢化が進んでいます。その上、現に就業している人も経営意欲の低下によって耕作放棄も増えています。食料自給率もカロリーベースでみるとこの半世紀の間に80%近い水準から40%程度まで低下するなど、日本農業は衰退過程をたどっているといっても過言ではないのです。

こうした事態にどう対応すべきでしょうか。それは、つきつめれば農業が儲からないことによって起こっているのですから、農業を儲かるビジネスにすることが重要といえるでしょう。そうなれば就業者の経営意欲がわき、また、若い人も農業への魅力を感じて参入してくることも期待されるからです。

それでは、どうすればいいのでしょうか。端的に言えば「売れるようにものづくりに取り組む」ことです。つまり、消費者や実需者のニーズを調査して、売れる「品質のもの」を売れる「量」だけ、購入してくれる「価格」で、生産するという「マーケット・イン型」経営モデルに転換することです。そこで展開される農業は、単に「農産物」を生産するだけではなく、消費者・実需者が望んでいるのであれば、「加工品」にしたり、また、誰が買うかがわからないままに出荷するのではなく、購入することが決まっている消費者・実需者に直接、決められた日時に決められた品質のものを決められた数量できちんと届けるといった取り組みになります。農業を農産物の生産(1次産業)、加工(2次産業)、販売(3次産業)を組み合わせる「6次産業化」することです。

たしかに6次産業化は、加工部門や販売部門で新たに雇用をつくり出し、産地から消費地にかけて「中抜き」される額を圧縮してコストを引き下げ、帰属する利益を増やすことになりますから、その利益を地域で回るようにしていくことによって、新たな仕事と所得の拡大が期待できます。しかし、農業という産業には、自然条件による生産や品質の変動リスク、デフレ経済下における市場環境の不確実性があるので、6次産業化だけでは雇用や所得の維持拡大にとってやはり限界があります。

そこで、農山漁村の地域資源を管理・保全している農業者自身が、農業に従事するとともに、再生可能エネルギー事業に取り組んでいくことが重要となってきます。FITによって、20年間一定の価格で売電収入が見込めることになるからです。

それが、エネルギー兼業農家の経営モデルです。この経営モデルは、地域全体でみると、今まで地域外から電力を買うためコストとなっていたものが、今度は、逆に電力を自給したり売却したりすることで収入に変わります。あるいは、6次産業化もエネルギー兼業も、自ら雇用や所得を創出する自律的な経済をつくり出すことになります。自ら投資をし、自ら地域の資源をどう使ってどのような再生可能エネルギーを生産するかを決定できるので、地域住民と共に自らが参加し、地域の将来を決定できるようになるのです。

それは同時に、化石燃料の使用をできるだけ減らすという、地球温暖化防止への活動につながっていきます。農業者は、その地域で土地や山林を持ち、河川や農業用水を共同で管理しています。エネルギー源となる自然資源を持ち利用する主体である農業者自身が、自らエネルギーをつくることこそ、地域はもちろん日本全体のエネルギー転換を確実にする道ではないでしょうか。

農業者がエネルギー兼業を行う方法としては、農業用水路で小水力発電を行ったり、畜産廃棄物等によるバイオマス発電に取り組む場合が考えられますが、本稿では取り組みやすい太陽光発電で考えてみましょう。

まず農業者が所有している土地で太陽光発電を行う場合です。太陽光発電を行おうとしている土地が農地の場合には、農地法に基づき転用許可を得る必要があります。食料自給率の低い日本では、食料生産に適した「優良な農地」を転用することは基本的には認められませんが、その土地が「荒廃農地」であって「食料生産への再生利用が困難な農地」の場合には太陽光発電に利用する道が開かれました。「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」が2014年5月から施行されていますので、これを活用することが考えられます。

もう一つは農地を活用して食料生産を行いながら太陽光発電を行う場合です。

全国初の市民共同ソーラーシェアリング設備「匝瑳第一発電所 Sun Agri」35kW(写真:市民エネルギーちば合同会社)

全国初の市民共同ソーラーシェアリング設備「匝瑳第一発電所 Sun Agri」35kW(写真:市民エネルギーちば合同会社)

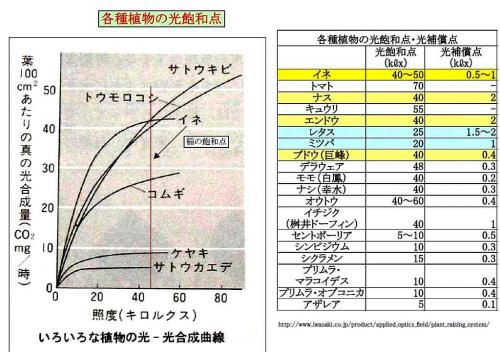

各種植物の光飽和点=出典:CHO技術研究所

各種植物の光飽和点=出典:CHO技術研究所この考え方の優れている点は、農地という形態を維持しつつ、農地における農業生産力を発揮させた上で、農地の空間にある太陽光を活用して発電を行うことにしていることから、一石二鳥で食料自給率とエネルギー自給率のそれぞれの向上という政策課題を解決する可能性があることです。

また、太陽光発電は、原発や化石燃料による発電から転換することが可能になることから、原発事故による風評被害の可能性を原理的にゼロにすることに加え脱CO2化につながり、ひいては安全・安心・環境適合性という社会的価値の実現と、当該地域の農業生産が原発や化石燃料による生産との「異質化」によって、消費者の支持を獲得することが期待できることにあります。

農地の上にソーラーパネルを設置して食料生産しながら太陽光発電を行うためには、パネルの設置の仕方に工夫が要ることはいうまでもありません。農地全体を覆うようにパネルを敷き詰めてしまえばパネルの下の農地で食料生産を行うことはできなくなりますし、また、パネルと地面との高さが低いとパネルの下で農作業や農業機械の操作もできなくなります。

以上の点を踏まえると、

「ソーラーパネルのスペースと空きスペースを1:2の比率でパネルを設置すると、下の農作物に当たる太陽光は35%減少することになるが、作物に影響はない。かえって、効率よく光合成ができるようになり、結果として収量は増えることがあっても減りはしない」

と長島氏は言っています。

また、パネルの地面からの高さは「3メートルとしているが、これだけあるとトラクターをパネルの下にいれることができ、従来同様の農作業が行える」とも言っています。さらに、パネルの形状は、メガソーラーなどの場合に比べ、細長く薄型のパネルを使っています。これは、風荷重を抑えられること、支える短管パイプへの重量負荷を抑えられること、畑への雨だれの影響を小さくできること、光の当たり方が平均化しやすいことなどの理由からだとされています。

パネルを載せる架台は短管パイプで組んだ非常に簡易な構造になっていて、基本的には農地の上に置いてあるだけの構造になっています。これは、コストがかからないことに加え、パネルが小さくて軽いことから風の影響を受けにくく、強風でも全く問題がないからとされています。

以上の点に留意して実際に設置した場合、そのコストはどうなるでしょうか。長島氏によると、2014年5月の実勢価格(設置工事費込み)で、4.8kWで1,550,000円かかるものの、kW単価は30万円以下になり、年間4,800kWh、20年間に96,000kWhが期待できるので、発電単価は1,550,000÷96,000=16.2円/kWhになり、平均的な買取価格(2015年7月1日からの太陽光(10kW以上)の調達価格27円/kWh)よりも安くなっています。

ソーラーシェアリングは、FITにおける太陽光発電の買取価格が今後さらに引き下げられると見込まれるものの、長島氏の試算値の水準であれば十分に収益性のあるビジネスと考えられます。

そうしたソーラーシェアリングについて、これまで農林水産省はこれを農地制度上認めてこなかったのですが、2013年3月に「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」を公表し、これに示された条件を満たした場合にはソーラーパネルが農地制度上設置可能となりました。

まず、支柱の基礎部分に関する農林水産省の示した転用許可は、恒久的な転用を許可するものではなく、3年後に元の状態に戻すことを条件に3年間の使用を認めるという、「一時転用許可」の対象としています。そして「一時転用」の対象となる農地としては「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」という原則として転用を認めない「優良農地」も対象としています。もちろん、期間満了時に以下の確認が行われれば、再度一時転用許可を得ることができるとされています。

まず支柱は「簡易な構造で容易に撤去できるものに限る」とされ、許可の対象となる面積は「必要最小限で適正と認められること」とされています。

次に、発電設備の下では営農を継続することになっていますから、「営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔等から見て農作物の生育に適した日射量を保つための設計になっており、支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されていると認められる」こととされています。

そして、営農が適切に継続されていることが必要です。具体的には、パネルの下の農地における単収が、「同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少」はしていないこと、生産された農作物の「品質に著しい劣化が生じている」とは認められないことなどを満たしていることとされています。

その上で、パネルの下の「農地において生産された農作物に係る状況(収量等)を収穫した年の翌年の2月末までに報告する」ものとされ、その場合に「報告内容が適切であるかについて、必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関、農業委員会等)の確認を受ける」ものとされています。

農林水産省が一時転用許可という形式をとることで農地制度との折り合いをつけ、優良農地におけるソーラーシェアリングの導入への道筋をつけたことに対しては、大変に結構なことだと評価されています。

しかし、たとえば「地域の平均的な単収」に関する科学的なデータがない場合には、「おおむね2割以上減収」を判断できないことになり、そのデータを事業者が探さないといけないということになれば、事実上「一時転用」の許可は出されないことになってしまいます。

また、一時転用許可の期間が3年で、3年目に再度許可申請をして許可を受けることができることとされていますが、2014年度から始まった仕組みなので、再度の許可を得るということはこれからの話になります。一方で、太陽光発電の買取期間が20年間とされているので、それを前提に投資の回収に必要な利益と期間等を考えることになります。したがって、投資案件として考えた場合、3年ごとに確実に許可が下りるのかどうかが重要な問題になります。場合によると許可が下りないかもしれないということになればそもそも資金の借入が難しくなり、太陽光発電への投資が行われなくなる恐れがあります。

さらに、一時転用許可を受けた後に毎年営農の内容に関する報告を行っているのに、なぜ3年目に再度許可を受けることにするのか。事業を継続している経営者にとって必要以上の過重な負担ではないのかといった批判が考えられます。また、そもそも「一時転用」といった規制は、ソーラーシェアリングという食料生産とエネルギー生産を合わせて行う事業が日本の食料とエネルギーの安全保障確保に貢献するものであるという高い公共性に照らせば、事前の経営内容の「届け出」と毎年の事業の「報告」でチェックをし、仮に営農や発電事業の実態がないということであれば、原状回復を命ずるという規制の在り方でいいのではないかといった意見もでてくるのではないでしょうか。

では、どうするのがいいのでしょうか。

食料生産をしながら太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業を行うことを農林水産省はどのように考え、食料・農業・農村政策上どのように位置づけているのでしょうか。

農業とは、「耕作、養畜又は養蚕の業務(これに付随する業務を含む。)をいう」(農業協同組合法第3条第2項)とされていますから、農地の上に太陽光パネルを乗せて発電事業を行うことは「農業」には該当しないと考えているようです。また、長島氏の考案したソーラーシェアリングは、設置されたパネルが簡単に撤去できる方式なので、「一時転用」という形態に適合していると考えて、「一時転用許可」の対象としたものだと考えられます。

農地制度は、1枚1枚の農地ごとに農業的利用を宅地や工場用地のような非農業的利用に転換することの可否を判断するものです。いわば農地において競合関係にある平面的利用のいずれを優先すべきかを判断するものと考えられます。

しかし、ソーラーシェアリングの場合は単なる平面上の競合関係とは異なり、平面的には農業的利用が行われることを前提に、農地の空間的利用としてパネルを設置して発電事業を行うことを認めるかどうかの問題なのです。さらにいえば、農業と発電事業との組み合わせによって経営全体の発展と家計の安定を図ることを目的とする場合には、農地の1枚ごとの転用の適否を判断するのではなく、経営全体の観点から農地の平面的利用と空間的利用の妥当性を判断すべきだと考えられます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください