「良いものより売れるもの」へ書物の世界が舵を切った帰結

2015年05月15日

1990年代になって起きた「とにかくわかりやすく」を信条とする第3次新書ブームの話の続きをしよう。

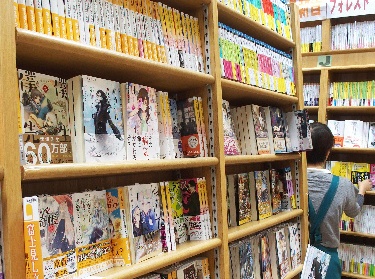

今も分かりやすい本があふれる書店

今も分かりやすい本があふれる書店そのブームのさなかだったから、90年代の終わり頃だったと思う。大手出版社の新書編集部長が「新書ブーム」を取り上げたある新聞の記事で「売れる新書の条件」として語っていた言葉が忘れられない。正確な引用ではなくて恐縮なのだが、そこにはこうあったのだ。

「売れる新書で大切なのは、電車の中で1時間で読めて、あとに残らないことです。」

私にとって衝撃的だったのは、「すぐに読める」の箇所ではなく「あとに残らない」というくだりだった。「あとに残る」の読み間違いではないか、と確かめたが、やはりそこには「残らない」とあった。「読んでいるあいだだけ面白くて、読み終えたら“あー、おもしろかった”とあとは忘れてしまえるようなもののほうがよく売れる、という意味らしかった。

さすがにそれはその編集長があえて極端な言い方をしたのだろうが、2000年代に入ると編集者からの「もっとわかりやすく」「もっと具体的に」という注文の声はますます大きくなっていった。

そして、2003年に先述の『バカの壁』という印象的なタイトルの本が新書の歴史を塗り替えるほどの大ヒットを飛ばすと、新書の世界に「タイトルで勝負」のムーブメントがわき起こる。2004年から06年にかけて、『オニババ化する女たち』『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』『人は見た目が9割』『99.9%は仮説』『お金は銀行に預けるな』などひと目を引くタイトルの新書が次々にベストセラーになった。

中にはタイトルがその本の結論をほぼ先取りしており、そこまで言ってしまうと誰も買おうとしなくなるのではないか、というようなものもあった。あるとき次々にヒットを飛ばす新書編集者にその疑問をぶつけてみると、こんな答えが返ってきた。

「それは間違い。たとえば『女の魅力は眉で決まる』というタイトルの新書があったとして、世の中にひそかに自分もそう思っていたという人が一定数いたら、その人たちは『やっぱり』を膝を打って買ってくれる。中まで読むかどうかはわからないけれど、持っているだけで『自分の思っていたことは正しかったんだ』と満足すると思う。新書にはそんな精神安定剤かお守りのような機能もある。」

これまた極端な少数意見だとは思うが、今やタイトルが護符のかわりをしているということか。「内容よりまずタイトルで心をつかめるか」が重要だと言わんばかりのその言葉に、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください