日経によるFT買収で鮮明に問われる新聞社の営利性

2015年07月24日

淡いピンク色をトレードマークにする欧州の経済紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が23日、日本経済新聞に売却されることが決まった。

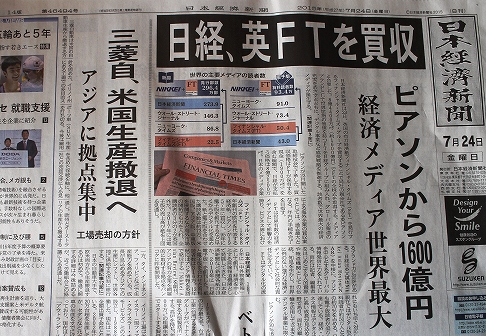

FT買収を自ら報じる日経の紙面

FT買収を自ら報じる日経の紙面FTは有料電子版で成功している数少ない新聞界のブランドである。間違いなく世界的なメディア買収案件(ディール)のひとつとして記憶され、各種ジャーナリストから様々な分析が続いていくことだろう。日経は社運をかけた大きな挑戦を決断したと言える。その決断を評価したい。

過去60年近く、FT株式を保有してきた英国の大手教育出版会社ピアソン(上場企業)が売却した経営判断は本業とのシナジーが薄く、相対的に「低成長部門」の切り離しと理解しやすい。他方、日経(非上場企業)が買収した理由はそれほど明確ではない。

あえて位置づければ、日本の新聞社グループで最も国際的で良質なメディアを傘下に収めたこのことで広告主である日系企業への訴求を高め、日経だけではなくFTへの誘導も容易になる。日経+FTのタイアップ広告は増加するだろう。さらに外資系企業に対してはFTの親会社としてアプローチはしやすくなる。

日経はわずか1枚のニュース・リリース(買収価格の算定方法は含まれていない)で、「メディアブランドとして世界屈指の価値を持つ」とFTを評価し、「グローバル報道の充実とデジタル事業など成長戦略の推進につなげます」と位置付けている。英文も1枚で決してこなれた英語とは思えない。NIKKEIの青色ロゴもない。日本語からの英語翻訳が基本になっているのだろう。

FTも日経も新聞の電子版では成功している。その成功のシナジーがどこまで売り上げ増に寄与し、買収資金を回収していくのだろうか。

FT電子版から記事をコピー・ペーストすると、必ず冒頭にHigh quality global journalism requires investment.と表示される。(直訳すれば、高級なグローバル・ジャーナリズムには投資(経費)が必要である)。電子版の有料読者もコピー・ペーストして再利用すると、著作権を侵害しうる。再利用の仕方によっては当然、別料金がかかるし、非営利目的の利用であっても許諾が必要と考えているのだろう。

FT購読料履歴を確認すると、2009年181.48ドル、2010年221.01ドル、2011年259.48ドル、そして2012年以降、325.00ドルと着実に上昇している。それでも日本より英国の物価水準は総じて高く、世界のビジネス・バーソンを対象にしている点を考慮すると、日本円に換算して4万円程度の年間購読料は決して高くはないだろう。

日経のFT買収で、日本の電子版の価格戦略も注目される。料金引下げには、まず国内販売網・流通網の業界レベルの本格的な再編が不可避である。

他方、日経記事がFTを通じて海外に配信も可能だろうが、そのことが部数拡大や広告拡大にどれだけ寄与するかも未知数である。40代以下の新聞離れをこの買収で食い止められるのか。

FTは電子版で成功しているとはいえ購読部数は72万部(うち70%が電子版)に過ぎない。日経は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください