2015年10月13日

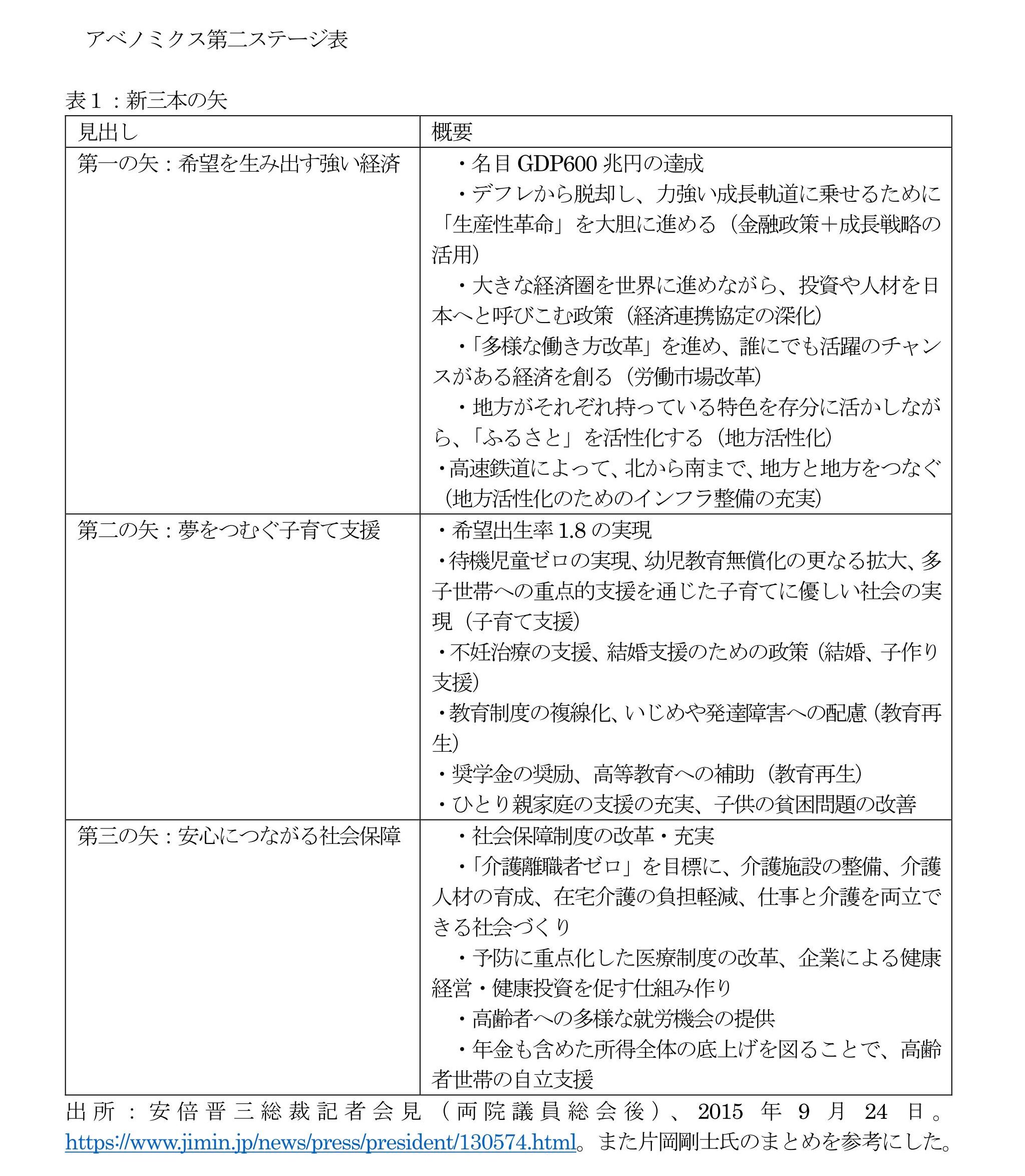

安倍晋三首相は、9月24日夜、自民党総裁に再選されたことを受けた両院議員総会で、次の3年間に取り組む「新三本の矢」を発表した。「一億層活躍社会」を掲げ、名目国内総生産(GDP)600兆円を目指すこと、「新三本の矢」として「希望を生み出す強い経済」、第二の矢として「夢をつむぐ子育て支援」、そして第三の矢として「安心につながる社会保障」を挙げた。

その概要を安倍首相の記者会見に沿ってまとめると、以下のようになる。

表1:新三本の矢

表1:新三本の矢この第二ステージをどう読み解くべきか。三つの点を指摘することができよう。

記者会見する安倍晋三首相=2015年9月24日、東京・永田町の自民党本部

記者会見する安倍晋三首相=2015年9月24日、東京・永田町の自民党本部第一に、新三本の矢は、矢というよりは的である。つまり手段というよりは目標に近い。その中身をみると、これまで言われてきたことの延長線上にあり、それほど新味がないようにみえる(注1)。ただし、このことは逆にこれまでの3本の矢を捨てたというわけではないことも意味する。ある種の論者はデフレからの脱却や金融政策が放棄されたかのような、そしてそれが望ましいかのようにいう。しかし、デフレからの脱却も金融政策も、そして「第三の矢」も捨てられてはいない。

第二に、しかし、新しい部分もある。なによりも名目GDP600兆円を目指すというのは潜在的には大きな可能性を秘めている。具体的には、名目GDP水準目標(NominalGDPLevelTargeting:NGDPL目標)を掲げるかどうかが争点になる。これはリーマンショック以降の欧米の経済学界・経済論壇で注目されてきた考え方で、特に最近は英国のThe Economist誌が支持したことで注目が集まっている(“After the hold, be bold," The Economist, Sept. 26, 2015. http://www.economist.com/news/leaders/21666606-it-will-take-more-patience-free-rich-economies-zero-interest-rate-world-after)。

この考え方の要点は、中央銀行の金融政策の目標として現在使われているインフレ目標を発展させるところにある。まず名目GDPを目標とするのは、インフレ率だけでなく、失業率や財政収支などに影響を及ぼすのは名目GDPのほうだからだ。また、水準にこだわるのは一時的に成長率が落ち込んだ場合に、成長率を目標とするだけならば、落ち込みを完全に回復できないからだ。

たとえば、経済が3%成長を目標としていて、一時的に3%落ち込んだとする。ここで再び3%成長率に回復しても、最初に失われた分のGDPは取り返せない。しかし、ここでかりに水準目標を採用するならば、経済危機や停滞の落ち込みを完全に回復するまで緩和政策を続けることになる。そのため一時的には3%以上の成長を追求しなければならないから、目標としてはかなり強力になる。リーマンショック後の景気回復にもかかわらず、失われた分が完全に回復しているわけではない。

NGDPL目標が最近のホットな話題として浮上してきたのには理由がある。

本当に安倍内閣がNGDPL目標を採用するならば、インパクトは大きい。ただし、その場合は、中央銀行のみならず政府の役割も大きくなるだろう。

名目GDPは実質GDPとインフレ率に分けられる。こうした区分は便宜的なものだが、実質GDPは、成長政策が影響すると考えられるから、政府の役割になる。また、中央銀行が緩和をしているところで政府が緊縮に向いてしまうならば、計画に齟齬をきたす。特に、消費税増税の影響の甚大さを痛感した日本としては、NGDPL目標は政府と中央銀行の共同責任事項とすることが望ましい。

第三に、もう一つ新しい要素がある。それは再分配政策の強調だ。かねがね論じて来たように(『解剖アベノミクス』日本経済新聞出版社、『ネオアベノミクスの論点』PHP新書)、経済政策の体系としてみたときのアベノミクス最大の弱点は明確な再分配政策の欠如である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください