政府はメリットを定量的に示すべきだ

2015年11月13日

社会保障・税番号制度のマイナンバーが記載された「通知カード」が11月中旬までに、住民票の住所に郵送されようとしている。素朴な疑問は、それでは本人確認が緩くないのかである。もうひとつは住民基本台帳ネットワークシステムが終わり、マイナンバーに変わることだ。

短命に終わった住基ネットのメリットの実感も乏しい中でマイナンバーが導入される。マイナンバー導入の費用が今後、得られるメリットと見合うものなのか、判断し難い。

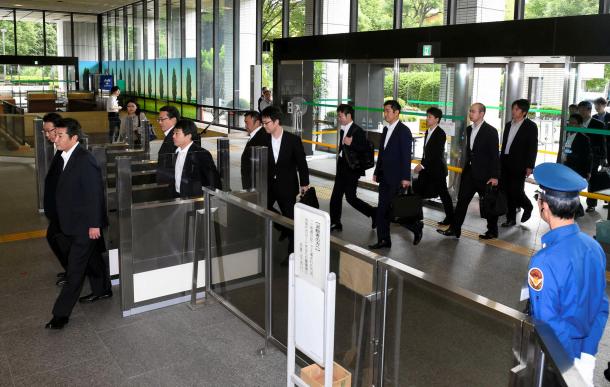

厚生労働省に捜索に入る警視庁の捜査員=10月14日、東京・霞が関

厚生労働省に捜索に入る警視庁の捜査員=10月14日、東京・霞が関確かに個人情報やプライバシー意識は高まっているのだろう。アンケートを実施したわけではないが、「個人情報」という言葉への鋭敏さは年齢と反比例するように思われる。

個人情報保護法は2003年に成立し2005年から全面施行されている。個人情報前に、社会でもまれていた世代と、その後の世代の感覚の違いがありそうだ。

「○○先生は△△市にお住まいだったっけ?」とユルい会話を学生としたつもりが、「個人情報だから知りません」と返されたことがある。

図書返却が遅れている学生の学生番号と氏名が掲示される。電話でも大学が提供するメールアカウントでも連絡がとれない。図書館の様々な呼び出しにも応えない学生に困り果てた担当者から頼まれて、LINEを利用したことがあった。

次年度、学生を受け入れる演習(ゼミ)の一覧表を、学生番号と学生名で掲示していたが、今年度から学生番号のみとした。「個人情報」を重視する意見が若手教員からあり、職員に依頼して表示方法を掲示板用と、教員用に分けて作成したことがある。「個人情報」意識が高まり、いろいろ判断に困る時がある。

かつての新聞記者は住民基本台帳を利用した世論調査を担当したほか、電話帳や自宅住所まで公開された住所録を入手して、夜回りや独自取材をしたものである。プライバシー意識の向上、さらには個人情報保護法制定ですっかり、取材方法も変わっただろう。中央省庁やビルへの入館も入館証や入管カードが必須となった。外部者の対応も職場と分けた応接室や応接フロア(新しい高層のインテリジェンスビル中心に)での面会が基本となった。こちらは治安対策もあるだろうが、情報管理も含まれている。

他方、「個人情報」にセンシティブな若者もSNSやオンライン取引に対しては、自らの意志で個人情報を提供することで無料サービスを享受している。携帯電話番号、メール・アドレス、生年月日、カード番号などが本人確認として重要視されている。

昨年、発覚したベネッセグループの数千万件の個人情報の不正持ち出し及び流出をはじめ、民間企業や官公庁でも、電子的に大量の個人情報を蓄積できるようになり、同時に情報漏えいの危険性も帯びている。各職場は情報管理規定を設定して、定期的に社員研修を実施し、さらには情報管理部門や管理職が目を光らせている。

それでも故意か過失の違いはあるものの、情報流出や情報漏えいが相次いでいる。スマートフォンや10万円程度のパソコンでも、大量の個人情報を電子的に保管することは難しくない。

このほか、インターネットの検索履歴やメール内容はグーグルやヤフー・ジャパンに、パソコンのログイン情報や入力情報はマイクロソフトに、「サービス向上」のため、提供している。自宅住所が分かれば、自宅周辺の様子はグーグル・ビューでさらされている。

IT社会では、利便性と引き換えで情報やプライバシーが漏れることは避けられないものだろうと、半ば諦めている。

ただ、個人情報に対して国民意識が変容する中で、マイナンバーが国民に郵送され、税金や年金管理として活用されようとしている。国民、メディアがプライバシー保護や個人情報保護の観点から懸念するのは当然だろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください