不正で露呈したのは技術力の低さ、子会社に丸投げする組織の体質

2016年05月30日

記者会見の最後に握手を交わす日産自動車のカルロス・ゴーン社長(左)と三菱自動車の益子修会長

記者会見の最後に握手を交わす日産自動車のカルロス・ゴーン社長(左)と三菱自動車の益子修会長燃費データの不正(注)で信頼を失った三菱自動車は、カルロス・ゴーン社長率いる日産の傘下で再建に取り組むことになった。業界には早くも「不正燃費の車も排出ガス基準は満たしているので、燃費を訂正して生産を認めるのが政府の腹づもりではないか」という観測がある。参院選が近いので、下請け対策として救済策への期待が出てくる。

だが、本当の再生となると前途は容易ではない。

不正燃費の車を買った顧客へのガソリン代などの差額補償、車の買い取り、エコカー減税分の返還などで1千億円以上の出費を迫られるだろう。

加えて、不正によって露呈した技術力の低さ、そして子会社に開発・実験からその責任まで丸投げする組織の体質。金ではけりがつかないこちらの改革こそ、本当の難問である。

今回、三菱自の不正を誘発した軽自動車の燃費競争を検証しておこう。

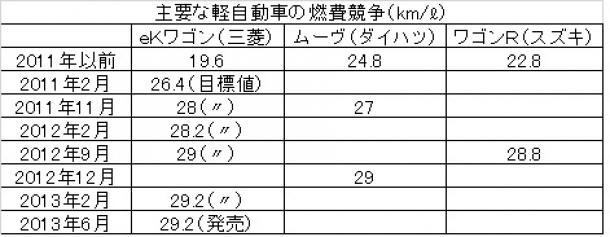

主要な軽自動車の燃費競争

主要な軽自動車の燃費競争不正があったeKワゴンの開発がスタートしたのは2011年2月で、目標値はリッター26.4kmに決められた。その前は19.6kmで、ダイハツ・ムーヴやスズキ・ワゴンRより見劣りしていた。

それを一気に6.8km改善し、業界トップに立とうという計画だった。ところが同年11月にムーヴが27kmを出し、翌年9月にはワゴンRが28.8km(後に不正測定が発覚)を出した。負けてはならじと、三菱自はこの間、目標値を3回引き上げて29kmにした。

ところが、その29kmもムーヴが12年12月に先に達成したので、それを上回る29.2kmを最終的な目標値にした。

この燃費競争については、三菱自と他2社との間に、燃費技術の格差があった。ムーヴは「e:Sテクノロジー」(Energy Saving Technology)という、エンジンの改良、ボディーの軽量化、停車前アイドリングストップ機能などを組み合わせた新しい技術を開発。ワゴンRも減速時のエンジンのエネルギーを使って発電し、バッテリーに蓄えて電装品に供給する「エネチャージ」の技術を開発していた。

一方のeKワゴンもいくつか新技術を導入したものの、ライバル社のような革新的な技術はなく、大幅なボディー軽量化も実現できなかった。それでも燃費目標は他社を上回る水準にどんどん引き上げられていった。

三菱自動車本社への立ち入り検査に入る国交省の担当者ら

三菱自動車本社への立ち入り検査に入る国交省の担当者ら三菱自の内情を知る日産のあるエンジニアは「当時から、あの旧型エンジンを使って、よくあれだけ燃費を改善できるものだと不思議に思っていた」という。新しいエンジンやボディーの開発は、基本設計の見直しを長期計画の下に進めなければならず、試作や実験などにとにかく莫大な費用がかかる。

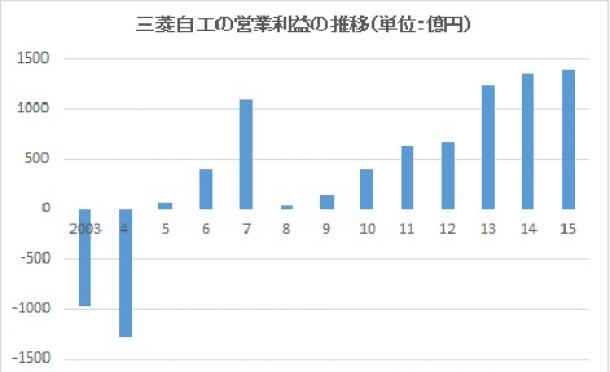

三菱自の営業利益の推移

三菱自の営業利益の推移しかし、2009~11年ごろの三菱自は、過去2回のリコール隠しの打撃からようやく立ち直りかけた直後にリーマンショックに襲われ、技術革新に巨額の開発費や人員を投入する余裕はなかった。実際、三菱自の研究開発費は今も年700億円台で、トヨタの10分の1の水準だ。

自動車はこれから環境規制、電気自動車、ハイブリッド車、自動運転車など開発テーマがめじろ押し。高度な技術と資金が必要であり、技術が不足する三菱自は、仮に今回の悪事が発覚しなかったとしても、いずれ開発競争から脱落していただろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください