英ガーディアン紙の防衛・安全保障問題担当で、証言を劇にして上演した記者に聞く

2016年07月20日

7月6日に発表された、イラク戦争を検証する英調査委員会(「チルコット委員会」)の報告書は、ブレア政権が不十分な諜報(ちょうほう)情報を基に武力侵攻に踏み切ったこと、戦後の計画が不十分であったことを指摘し、「大義なき戦争」を主導したブレア元英首相の政治判断を厳しく批判した。英ガーディアン紙で長年、防衛・安全保障問題を担当し、委員会が集めた証言を演劇『チルコット』として上演したジャーナリスト、リチャード・ノートンテイラー氏に報告書の評価などについて聞いた。

ノートンテイラー氏の記事(ガーディアンのウェブサイトより)

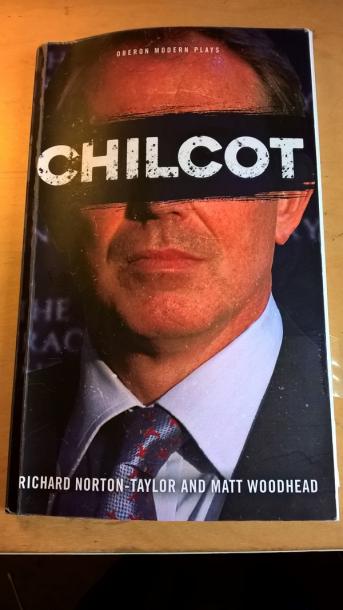

ノートンテイラー氏の記事(ガーディアンのウェブサイトより)ーー『チルコット』(監督マット・ウッドヘッド氏、脚本リチャード・ノートンテイラー氏とウッドヘッド氏)は、チルコット委員会の公聴会に召喚された政治家、官僚、軍関係者などの証言にイラク人や遺族のインタビューをはさむ形で構成されている。5月末から6月10日まで、ロンドンの複数の劇場で上演された。

休憩をはさんで約2時間の『チルコット』の舞台は、チルコット委員会の公聴会を再現した設定となった。客席と同じ高さにジョン・チルコット委員長と委員会のメンバー4人が一方に並んで座り、対する形で証言者1人が座る形である。ベテラン舞台俳優が複数の役柄を演じ、時には委員、時には証言者、そして時にはイラク人、軍人、遺族として出演した。セリフは委員らによる質問と証言者のやりとりが主で、観客は公聴会の様子を追体験しながら戦争の合法性や戦後処理について思いをめぐらせた。合間に入ったのが、イラク人の女性教師や従軍兵士の体験談、遺族の肉声だ。ナマの感情が伝わってきて、涙をぬぐう観客も多く見られた。なぜこの劇を書いたでしょうか?

『チルコット』のセリフを集めた小冊子

『チルコット』のセリフを集めた小冊子チルコット委員会に召喚された人々が語った内容は衝撃的だった。戦争への準備が足りなかったこと、ブレア氏がブッシュ大統領(当時)にどこまでもついてゆくと約束していたこと、それに情報機関の元幹部がイラク戦争によってテロの脅威が増したと言っていること。こうした点をブレア氏側はいつも否定してきた。しかし、最後の公聴会が開かれたのは2011年だ。こうした貴重な証言が忘れられてしまうという恐れがあった。

委員会の報告書が発表されると、当時の関係者による「情報操作」が始まった。これからもあるだろう。そこで、私としては紙の上に証言をしっかりと残すべきだと思った。

言葉を紙に残し、劇として上演し、人々がやってきて言葉を聞くことができるように。セリフは小冊子としてまとめたので、観劇後にじっくりと読むこともできる。外に出しておくべき重要な証拠を人々が思い出し、記憶として残すようにしたかった。

ーー何を焦点にするかをどうやって決めたのか。

ジャーナリストとしての勘で決めた。ある事件を劇にするという経験はこれまでにもやってきたし(ロンドンで黒人青年が殺害された事件、英領北アイルランドの紛争を調査した「血の日曜日」委員会の報告書など)、イラク戦争の前から防衛・安全保障担当デスクとして日々の報道を扱ってきたので、第六感があった。

そこで、大量破壊兵器があったという認識はどこまで共有されていたのか、諜報情報はどのように伝えられ、どのような解釈をされたのか。開戦までの決断の過程において政府関係者はどのような言葉を発したのかを焦点とした。

登場人物は委員会のメンバーのほかに情報関係者、外務省の法務顧問、政府に法律アドバイスを与えた法務長官、国連の核査察チームの幹部、外務大臣、ブレア首相、退役軍人、遺族、イラク人など。証言の部分はすべてオリジナルの証言を使った。一字一句変えていない。

ーーイラク戦争の開戦前後、どのように状況を見ていたか。

イラクに行き、ロンドンでも様々な人に話を聞いたが、当時、英国では多くの人が戦争に反対していたものの、そんな声が公式にエスタブリッシュメント(政治家、官僚、軍の上層部など)からは大きく出ていなかった。

私が話を聞いた官僚、外務省、外交官、MI6(外国の諜報情報を担当)の半分ぐらいの人は「イラクに侵攻するなんて、ばかげている」、「ほかの解決方法があるはずだ」と言っていた。ブレア政権側が繰り返していたイラクの大量破壊兵器の脅威については、たとえそんな破壊兵器があったとしても、イラクには国連による制裁が科せられていたし、フセイン大統領(当時)を封じこめる方法はあった、と。

例えば、もっと国連核査察チームに時間を与えるなどの方法があった。私が取材をしたエスタブリッシュメントたちは「頼むから侵攻しないでくれ」、「もし侵攻したらあらゆる恐ろしいことが起きる」、と言っていた。しかし、それにもかかわらず、ブレア氏は突き進んでいった。

ーー英国でよく言われるのが、英米は「特別な関係」にあるという点だ。ブレア氏が体現したのがまさにこの特別な関係だったとも言える。

当時、ある人に言われた。米国がこれほど強く思っていることに英国としては参加しないわけにはいかないのだ、と。この時はブッシュ大統領と行動を共にするしかないと。歴史的な経緯からすでに英米には強いつながりがあるが、今も英国は米国と緊密な関係にある必要があったし、「ファイブアイズ」(英米を中心とした5ヵ国の諜報に関する協定の通称)として諜報情報をシェアする関係にある、だからイラク戦争でも一緒になるしかないのだ、と。

しかし、英国が米国と行動を共にしなかった例がないわけではない。過去にはハロルド・ウィルソン首相(在職1964-70年)がベトナム戦争には参加しない、と言っている。

ーー侵攻前、国連を舞台として新たな国連安保理決議を出すか出さないかで攻防があった。その時には状況をどう見ていたのか。最終的には合意がとれず、米英などが新たな決議なしで侵攻する方向に向かったとき、第2次大戦後の国際秩序維持の要となってきた国連の威信を弱体化させたという意味で、「ルビコン川をわたった」というような動きになったともいえるが。英市民の一人として、侵攻を止めなければと思っていたか?

そう思っていた。毎日毎日、原稿を書く中で、「侵攻は馬鹿げている」と書き続けた。しかし、多くの政府関係者はオフレコでは戦争に反対だったものの、オンレコではそうは言わなかった。開戦に抗議して辞めた人は非常に少ない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください