不祥事相次ぐ日本の製造業、高すぎる目標が現場の不正につながる

2017年11月30日

日本のモノづくりの信頼を失墜させる事態が続出している。日産自動車とスバルの工場では、無資格の従業員が完成車両の検査をしていたことが明らかになった。神戸製鋼所では、アルミ・銅事業の国内4拠点で不正が常態化し、鉄鋼や機械事業の一部でも過去に不正があったことが発覚した。

いったい、日本の現場で何が起きているのか。

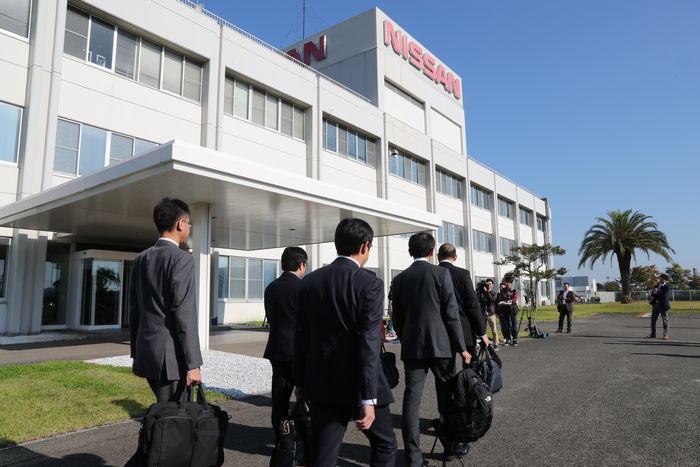

日産自動車九州の立ち入り検査に向かう国土交通省の検査官=11月1日、福岡県苅田町

日産自動車九州の立ち入り検査に向かう国土交通省の検査官=11月1日、福岡県苅田町米国の市場調査会社「J・D・パワー」の2017年米国自動車初期品質調査によると、ブランド別ランキングで韓国の現代自動車傘下の起亜自動車が連続1位、トヨタは14位だ。衝撃的な数字である。

韓国の鉄鋼メーカーのポスコは、世界一厳しいといわれる品質基準をクリアし、トヨタへの納品を成功させた。つまり、ポスコの自動車鋼板の品質は、いまや新日鉄やJFEなど日本メーカーと肩を並べ、世界最高水準に達したことを意味する。薄型テレビや掃除機、冷蔵庫など、日本が得意の電気製品も、いまや品質はおろか、商品力においても、韓国のサムスン電子やLG電子の後塵を拝しているのは指摘するまでもない。

そもそも日本の製品は、最初から高品質だったわけではない。振り返ってみれば、日本の製品は1960年代には「安かろう悪かろう」といわれた。しかし、その後の製品品質の向上はめざましかった。64年に東京~新大阪間で開業した東海道新幹線は、速度、乗り心地、安全で世界から高い評価を受けた。日本車が米国市場で席捲を始めるのは70年代の後半からで、小型、低価格に加え、品質が武器だった。79年発売のソニーの「ウォークマン」はそのデザイン、携帯性、品質で一世を風靡した。80年代には、日本の半導体産業が加工技術と生産技術による高品質、低価格、大量生産を実現して、黄金期を迎えた。

これら日本製品の品質は、現場の従業員によって支えられてきた。終身雇用を前提にした信頼関係のもと、従業員と会社は家族同様に一体となり、モノづくりに励んできた。会社への忠誠心は、QC活動のようなボトムアップ型の現場改善活動を促し、品質の高さを維持した。

ところが、91年にバブルが崩壊し、日本型経営に疑問符がつき、「失われた20年」と呼ばれる低迷期を迎えた。企業は、雇用調整に踏み切り、人材投資を切り詰めるなど、構造改革に明け暮れた。その後遺症は、いまも続いている。各社は史上最高益を上げながらも、賃上げに消極的だ。

正規社員から非正規社員への置き換えも進んだ。外国人労働者も目立つようになった。多様な雇用形態の出現は、日本の現場を次第に疲弊させた。ベテランの団塊世代の退職は、現場固有の技能や品質管理のノウハウ、技能の伝承を難しくした。必然的に生産性は低下した。

拍車をかけたのは、円高や高賃金など六重苦を回避するため、海外に生産拠点を移転したことだ。例えば、自動車産業の海外設備投資は、2011年度、国内投資のほぼ2倍に達した。その結果、日本企業の最新鋭工場は海外に移り、国内工場は相対的に老朽化した。

日本の現場は、次第に品質を支える体力が失われ、士気も低下した。日本のモノづくりの優位性は、明らかに崩れ始めたのだ。

にもかかわらず、経営者はなお、国内工場への設備投資に慎重だった。むしろ、コスト削減、収益向上を現場に求めた。「稼ぐ力」を得るためである。

また、製品の品質に対しても、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください