世界に乗り遅れた日本で孤軍奮闘していた東芝メモリ。ついに外資へ身売り

2018年06月05日

東芝メモリ四日市工場のクリーンルーム。ここで半導体製造は行われる=三重県四日市市、東芝提供

東芝メモリ四日市工場のクリーンルーム。ここで半導体製造は行われる=三重県四日市市、東芝提供 日本の半導体業界「最後の砦」である東芝の半導体子会社「東芝メモリ」が、米ベインキャピタルなど日米韓連合に売却され、議決権の49.9%を外資に握られることになった。

日本の半導体メーカーの黄金時代は1980年代~90年代半ばまでだった。各社がパソコンなどに使う半導体メモリー、DRAMにこぞって参入。DRAMの生みの親の米インテルを追い込み、激しい日米半導体摩擦に発展した。

このときの日本勢の攻勢があまりに激しかったゆえに、インテルはパソコン向けのCPU(後の「ペンティアム」)に特化していかざるをえなかった。1990年代半ば過ぎまで、世界の半導体メーカー上位10社のうち日本勢が5~6社を占めてきた。

東芝はそのなかでも1985年、他社に先駆けて大容量化に成功した1メガDRAMを投入して業界をリードし、後の半導体王国の礎を築くことになった。

だが、その後に続く16メガDRAM商戦は「年初に16ドルで売り出したのが年末には1ドルに下落し、とても経営努力で吸収できなかった」(東芝の川西剛・元副社長)と言われる。

日本勢が軒並み加わったほか、米国のマイクロンや韓国のサムスンなどあわせて十数社が参入したDRAMは、過当競争による乱売に陥りやすく、製品の投入時期を見誤って巨額損失を招くことを繰り返した。

各社は時に数百億円もの赤字を生みかねない不安定さを嫌がって相次いで撤退。日立製作所とNECのDRAM部門は1999年に経営統合し、エルピーダメモリが誕生した。

そんな1990年代後半に台頭したのがサムスンだった。

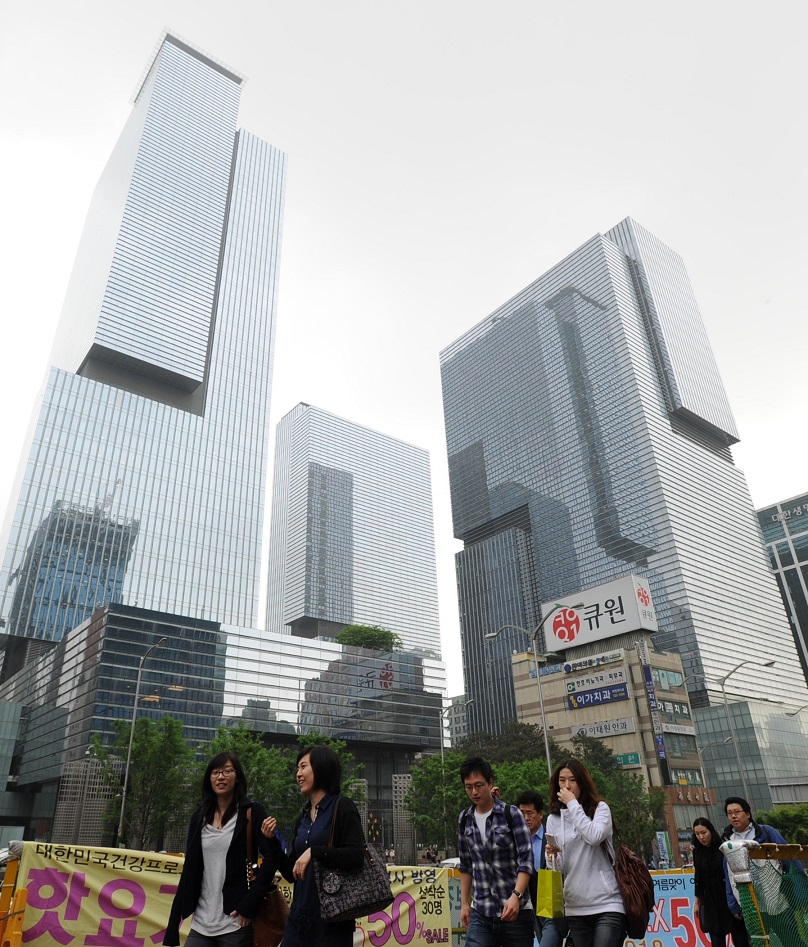

ソウルの一等地・江南地区にそびえるサムスン本社ビル群(3棟とも)。一帯は「サムスン・タウン」と呼ばれる=2010年5月25日

ソウルの一等地・江南地区にそびえるサムスン本社ビル群(3棟とも)。一帯は「サムスン・タウン」と呼ばれる=2010年5月25日日本勢は当初、サムスンを後進国の後発メーカーとして自分たちよりも格下と考えていた。NECの半導体部門のトップは「サムスンのつくっているDRAMは低級品」とみなし、自分たちはさらに技術的に一歩進んでいると自負していた。

そうであるがゆえに日本の各社はサムスンからの技術移転の申し出をいとも簡単に了承した。東芝もサムスンにフラッシュメモリーの技術を供与した。後にこれが災いすることになる。

サムスン台頭と同じころ、日本メーカーは半導体の設計を英ARMホールディングスに、量産をTSMCなど台湾のファンドリーメーカー(受託生産会社)に外注するようになった。

日本の半導体の名門大企業が新興の中小企業を「下請け」に使ってやるという意識だったが、実はこのとき、半導体製造の水平分業化が急速に進んでいたのである。

東芝や三菱電機にも米ベンチャー企業からさまざまな専用の仕様の半導体の製造委託の注文が舞い込んだのにもかかわらず、みな、そんな「下請け仕事」を軽視した。

「米国のベンチャーから『動画を扱うチップをちょっと焼いてくれ』という注文が舞い込んだんです。こういうビジネスがあるのか、と思いましたね。あのときゲームのルールが変わろうとしていた。変化をキャッチしたらすぐに動かなければならなかった。こういう仕事が増えるんだともっと強く意識していたら変わるチャンスはあった」

三菱出身の長沢紘一氏(ルネサス元会長)はそう振り返る。もっとも「自社のプロダクトがあるので、どうしても他社の製造委託よりも自社プロダクトを重視してしまうから、やりにくかった」(東芝・川西氏)と、日本メーカーの脱皮のハードルはかなり高かっただろう。

中国を代表する半導体受託製造業者、中芯国際集成電路製造(SMIC)の深圳工場=深圳市内、2017年2月16日

中国を代表する半導体受託製造業者、中芯国際集成電路製造(SMIC)の深圳工場=深圳市内、2017年2月16日半導体製造のノウハウは、露光措置や洗浄装置、エッチング装置など製造装置の方に移り、これらの装置をキヤノンやニコン、東京エレクトロンなどの装置メーカーから大量に購入して工場に据え付ければ、後発メーカーでも、DRAMのような汎用品の半導体の製造は容易に追いつけるようになった。こうしてサムスンが、そして台湾のファンドリーメーカーが日本を猛追するようになった。

日本の各社は大量生産の汎用品であるDRAMに代わって、デジタル家電やゲーム、携帯機器など製品ごとに特化したシステムLSIへの転換を打ち出した。

ウィンドウズ用パソコンにインテルが供給したペンティアムがいい例だが、家電品やAV機器、デジタル機器など各製品のそれぞれの用途に特化した半導体(システムLSI)ならば、市況に左右されず、納入先の相手メーカーに安定した金額で販売できると踏んだのだ。

規格大量生産のDRAMから、ニッチだが安定したシステムLSIへの転換――。それが1990年代終盤から21世紀初頭に日本の半導体メーカーで一斉に起きた路線転換だった。ところが、思い通りにはいかない。

長沢氏は「日本勢は独創的な設計力が弱い。いろんな製品の設計をすべて引き受けるのは難しかった」と言う。かといって製造受託に特化した台湾勢には「到底コスト面でかなわなかった」(同)。

もともと大量生産に適していた日本半導体メーカーは特注品の少量生産では手間ばかりかかるうえ、量がさばけないため工場の稼働率が高まらない。単独で生き残るのは困難と見た日立と三菱のシステムLSI部門はやがて統合し、ルネサスが生まれた。しばらくしてNECのシステムLSI部門もそこに合流していった。

そのなかで東芝はソニーのゲーム機プレイステーション用のシステムLSI生産に活路を見いだした。パソコンのCPUをインテルが独占したのと同じように、消費者に大量に売れる製品(プレステ)の高性能半導体を一手に引き受けたのだ。

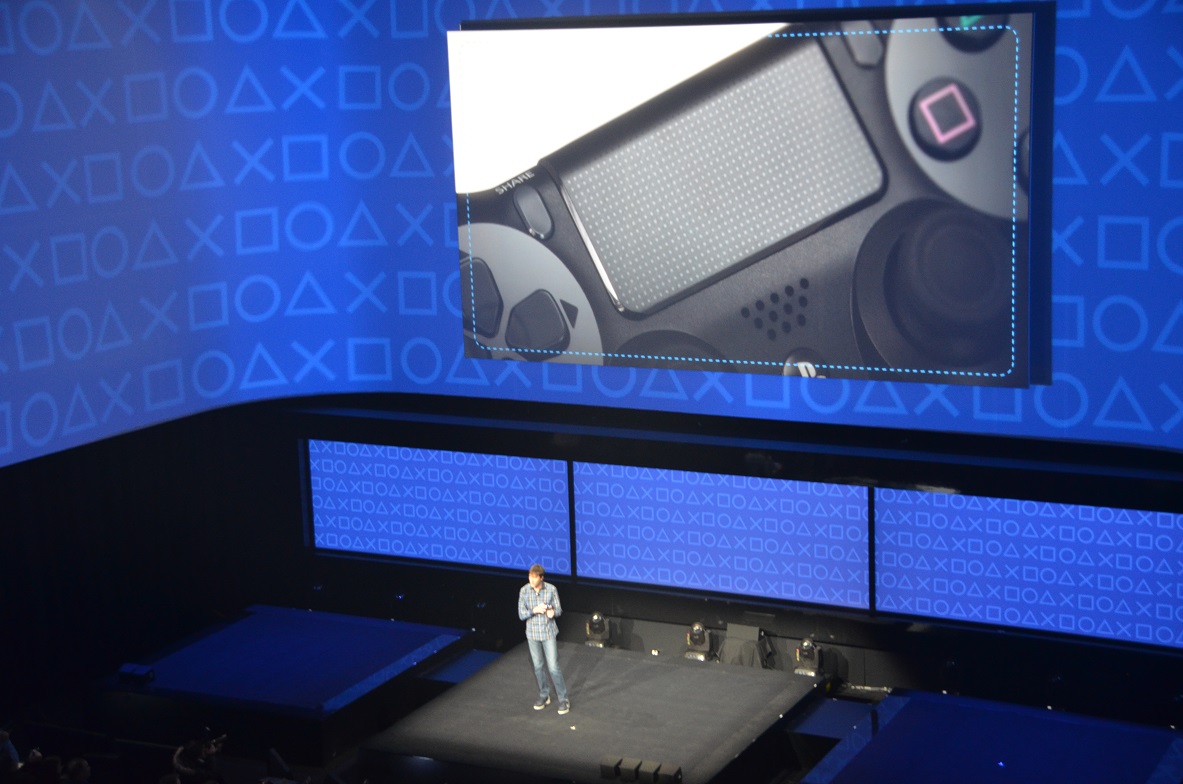

ニューヨーク市内で開かれたプレイステーション4の発表会。指で画面を触って操作するタッチパッドも備わった=2013年2月20日

ニューヨーク市内で開かれたプレイステーション4の発表会。指で画面を触って操作するタッチパッドも備わった=2013年2月20日大口客を捕まえ、数百億円という開発費まで分担してもらう上手なやり方だった。川西氏は「大成功だった。ああいう世界に通用する量産品と組めればいいんだ」と振り返る。

川西氏の後輩でこの提携交渉にかかわった藤井美英氏(後にセイコーインスツル会長)は当時の取材に「妻を選んだのと同じ思いだ。相互補完的で長期展望も合致していた」と言っていた。ソニー1社で東芝から1000億円以上も半導体を買ってくれた。

他社が続々システムLSI路線から脱落するなか、東芝がひとり気を吐いたのは、こうした大口客をつなぎとめることに成功したからだった。

ゲーム市場が次第に飽和すると、東芝に今度はNAND型フラッシュメモリーという救世主が現れた。

DRAMは過当競争だったが、NANDは東芝が技術供与したサムスンとほか数社しか製造していない。価格下落の不安定さを避けられる。

川西氏は「まだ次の種類のメモリーが生まれるのは当分先。5~10年はNANDフラッシュの時代」と見る。舛岡富士雄氏が発明したのをその後、斎藤昇三、小林清志、成毛康雄各氏らが十年以上かけて事業化していった。

「利益を生む金の卵。市場もある。ライバルも少ない。それを手放して東芝はどうやって生き残っていくんですか」

川西氏は高い競争力を有する東芝メモリの売却が残念でならない。東芝メモリに出資する韓国SKハイニックスへの技術流出も心配する。

だが、フラッシュメモリーの事業化を実現させていった東芝メモリの現幹部たちはもともと、東芝本体の経営が安定さを欠くことに不安を感じ、独立志向が強かった。

記者会見で頭を下げる東芝の田中久雄社長=2015年5月15日、東京・芝浦

記者会見で頭を下げる東芝の田中久雄社長=2015年5月15日、東京・芝浦

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください