生き残りをかけて「組合員の組織」から「地域社会の担い手」へ

2018年08月04日

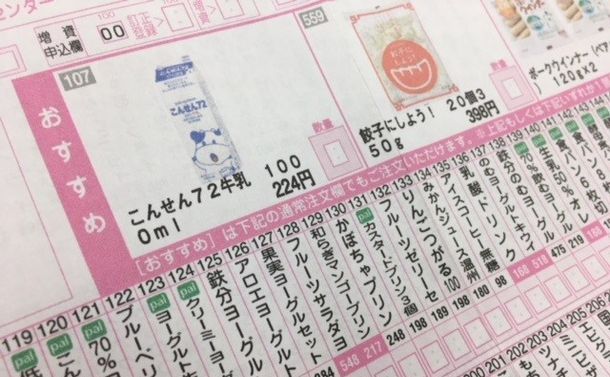

パルシステム連合会の注文票。上の部分が利用履歴などを参考に印字されたおすすめ商品5品だ

パルシステム連合会の注文票。上の部分が利用履歴などを参考に印字されたおすすめ商品5品だ自宅で商品を選び、玄関まで配達してもらう――。こんな買い物スタイルは20年前まで生協の独壇場だった。ところが、共働き家族の増加やインターネットの普及に伴うライフスタイルの変化と、ネットスーパーという強力な競合が出現した。人口減少による人手不足が強まり、配送業者の取り合いも起きている。生協に未来はあるのか。

「お得感だけで組合員集めをするのは間違っている」

パルシステム連合会の石田敦史理事長

パルシステム連合会の石田敦史理事長こう話すのは、パルシステム生活協同組合連合会の石田敦史理事長だ。生協の商品は「安くて安心・安全」というイメージがあるが、この限界を象徴する言葉である。

パルシステムは、首都圏や福島、静岡、新潟、宮城の各県に傘下の地域生協を持つ。その地域ではテレビCMでもおなじみだ。

2018年3月末の組合員数は約152万人。組合員の年齢構成は、20歳代は5%以下だが、30歳代は20%弱、40歳代は30%弱、50歳代は20%前後、60歳代以上は30%前後で、他の生協に比べて「5~6歳若い」とされている。1週間の1人当たりの利用高は5500~5600円で、ここ4年微増の右肩上がりだ。

日本生活協同組合連合会によると、国内には126の地域生協があり、2217万人が加入する。17年度の組合員1人当たりの月間利用額は1万797円で、08年度と比べ1814円減った。生協を支えてきた団塊世代が高齢化して購買力が低下する一方、若い世代の新規加入が進まないためだ。

パルシステムが他の生協と決定的に違うのは、その先進性だ。1990年代初頭に、個別配達(戸別配達)をいち早く採り入れた。

生協は消費生活協同組合法で基本的に組合員の利用に限られている。消費者による共同購入組織として発展した。マークシートのようなOCR(光学的文字認識)による注文票の導入や口座振替の普及、食の安全への関心の高まりもあり、各地の生協は組合員を増やしていった。ただ、利用がない休眠状態の組合員もおり、高齢化に伴い消費構造やニーズも変わった。

宅配も、現在のような個配ではなく、ご近所など複数の組合員で「班」を組み、そこにまとめて配送するスタイルだった。ただ、男女雇用均等法の施行や専業主婦の減少、「班」での学習会や活動を嫌う人たちも増えた。その時代の変化にいち早く対応したのが、パルシステムだった。

石田理事長は「当時は、他の生協から『班を破壊する』とまで言われました」と振り返る。

生協の実態は「店舗の赤字」を「宅配の黒字」で補うという構造だ。

日本生協連の16年度の全国統計によると、供給高(売上高)は、店舗の9450億円に対し、宅配は1兆7827億円。宅配のうち1兆2308億円は個配が占め、比率は年々増加傾向にある。

パルシステムは、傘下の生協で1カ所だけ店舗を持つが、基本的には個配に特化している。つまり、店舗の赤字補てんを気にしないで、新たな事業に収益をつぎ込める。経営の自由度が高く、利用者のライフスタイルに合わせるような投資も欠かさない。

例えば、生協の場合、配送員が注文をしない組合員にカタログを届けている。しかし、パルシステムでは15年にスマートフォンで注文できるアプリ「タベソダ」をつくった。現在、組合員のうち6万人が登録。「紙のカタログを見たくない世帯」「ネット通販に慣れている世代」に向けた改革で、これを拡大していく方針だ。

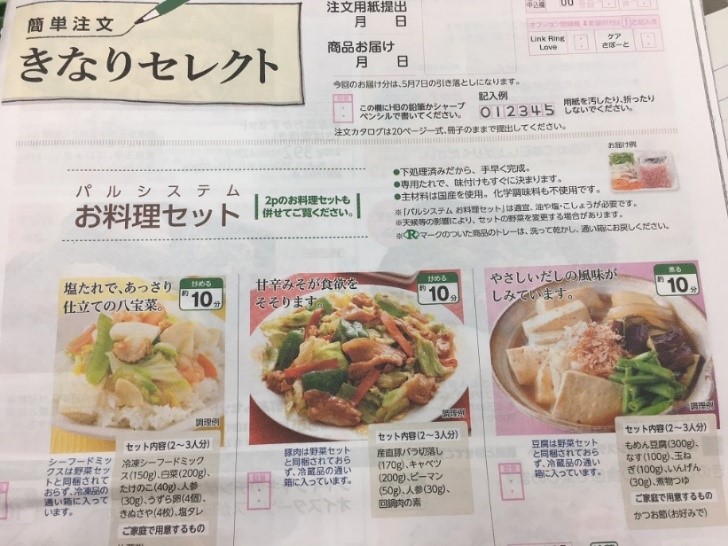

15年には、高齢者などに向けて掲載商品数約330品目、24ページに絞って注文票と一体化したカタログ「きなりセレクト」を新設した。

17年からは、外部企業の検索エンジンを利用し、組合員ごとに配るOCRの注文票に、過去の利用履歴などを参考にしてAIが選んだ5つのおすすめ商品を提示するようにした。

カタログの工夫は今後も進めるという。現在は200ページにもなるカタログだが、1冊のコストは約200円強。これを60~70ページに圧縮できれば70~80円に抑えられる。

最終的には、カタログの個別化を図りたいとしている。

石田理事長は「できるだけ、その組合員に必要な商品情報だけを集めて、カタログ提供する。つまり、『○○さんのことを考えたカタログ』を実現していきたい」と話す。

パルシステム連合会が高齢者向けに商品数を絞り、注文票を一体化したカタログ。トップは好評のお料理セットだ

パルシステム連合会が高齢者向けに商品数を絞り、注文票を一体化したカタログ。トップは好評のお料理セットだただし、他の生協が簡単に追随できるわけではない。一般的に生協の目標とする経常剰余率は2%とされてきたが、全国平均で見ると店舗が1.5%の赤字に対し、3%の黒字を出す宅配が補ってきた。

「生命線」と言われてきた宅配が今後、リスク要因になりかねないと見られているのだ。

日本生協連政策企画室の小熊竹彦室長は「生協のメインの宅配は、競争相手がいなくて成長してきたが、今は本格的な競争時代に入っている。配送業者の取り合いも起きている。手を打たなければ20年代半ばに経営が厳しくなる地域生協もでてくる」と危機感を募らせている。人手を確保するために人件費や委託物件費が上昇傾向にあるのだ。

「生協は元々賃金水準が低く、人が辞めていく。その穴埋めに、本部職員を配送や店舗に回す地域生協もでてきた。組合員の加入を勧める職員も配送に回っている。配送の人手不足が経営を圧迫する要因になっている」と小熊室長は分析する。

この人手不足による逆風は、2~3年前から吹き始めたという。

全国の生協職員の6割強が非正規職員だ。配達などの業務委託先の人件費問題もある。地域の中小運送会社に業務委託して配送している生協も多く、業務委託が5割以上を占めるところもある。「生協の事業を担う人材確保が最大の課題」と、小熊室長は言う。

パルシステムは配送車の台数ベースで85%を委託している(うち6割が子会社)が、「委託費の単価は他の生協に比べて高いのではないか」(石田理事長)。店舗の赤字を埋める必要がなく、業務改善が進み、組合員の利用高も高いからだ。マーケティングや事業戦略が功を奏しているとも言える。さらに委託先にもドライバーの社員化(契約社員含む)を求めている。また子会社の配送スタッフでもスキルが高い人材はパルシステムの正職員として登用する道も開いた。

「配送の仕事は汗をかくし、筋力も使う。だから昔は若い人が前提で、一定期間で辞めていく人の循環があった。しかし、給料が上がらないと家族も持てない。パルシステムでは、今は女性でも働けて一生続けられるような職場づくりをしている」(石田理事長)

配送料の一部値上げに踏み切る生協もでてきたが、競合のネットスーパーも同じだ。

その一つ、イトーヨーカ堂も今年3月から送料を一部値上げした。店舗を拠点に、ネットで注文を受けた商品を宅配するスタイルで、店舗の売り上げの約10%がネット宅配になっているという。大半は食品だ。利用者は40歳代や50歳代が多く、店舗の顧客層よりやや若いという。東京圏など大都市圏で強みを発揮し、2018年2月期決算では442億円を売り上げている。

「最後は商品。商品力がなければ、お客様のハートをつかむことはできない」と語るのは、同社デジタル戦略室長の梶川貴司執行役員だ。

今後は、「時短」「簡便」をキーワードに、共働き世代により刺さるネット専用商品の開発に力を入れていきたいという。共働き世帯で需要があると見られ、Oisix(オイシックス)などが得意とするミールキットにも注目している。

それでも課題はある。生協と同じように、宅配する人材確保だ。梶川執行役員は、「ドライバーが集まりにくくなっているのは事実」と語る。今春の送料の値上げは、ドライバーの待遇改善も含まれているという。

コープさっぽろの関連会社コープフーズの配食工場。稼働は午前2時から10時だ

コープさっぽろの関連会社コープフーズの配食工場。稼働は午前2時から10時だ日本最大の事業規模を持つ生協で、北海道では3大小売業者の一角を占める生活協同組合コープさっぽろは、北海道全域の宅配をカバーする独自の配送網を持つ。33カ所の配送センターと8カ所のデポがあり、その物流業務は49%を出資する関連会社のスタッフが担う。その雇用形態は、正社員、契約社員、パートがあるが、関連会社を通じての「直接雇用」だ。

大見英明理事長は「委託すると、その費用の約2割を業者がとる。その2割を使って人件費を上げてもペイするでしょう」と説明する。「7年前に3.6%だった経常剰余率を、2年以内に10%にしよう」とさらなる改善を考えている。

コープさっぽろの特徴の一つは、配送だけでなく、配食などの事業部門が、子会社ではなく、関連会社にしている点だ。

生協の事業は生協法にしばられ、基本は組合員へのサービスに限定されている。ただ、生協の物品の配送だけだと、帰りの荷台は空気を運ぶことになる。関連会社化すれば他の法人の荷物を運ぶことができる。また個人単位の組合員でなく、法人とも取引ができ、サービスを提供できる。「市場が変化すれば、それに応じてどう変わっていくのか。それが求められている」と大見理事長は言う。

移動販売車の魅力に一つとして、利用者から、野田さんの接客も挙げられた

移動販売車の魅力に一つとして、利用者から、野田さんの接客も挙げられたとはいえ、コープさっぽろが経営効率を追及し、利益率の高い事業やエリアに特化しているわけではない。

北海道深川市にあるコープさっぽろ・ふかがわ店。店舗のバックヤードに横付けされた移動販売車(2トン車)に、契約社員の野田真奈美さんが、毎朝8時から店舗の商品を積み込む。何を積むかは、野田さんの裁量だ。同行取材した日は、片道46キロにある幌加内町の約40人の利用者宅を回った。

野田さんは「70歳代、80歳代の利用者が多いですね。車を使えない人も多いので、良いものを届けるように心がけています。電話で注文が入ることも結構あるんですよ」と話す。高齢者でも、昼食にと、たこ焼きやコロッケ、春巻きなど総菜品を求める人が多い。

移動販売車の1日の売り上げは10万円前後だという。決まった時間に自宅前に止まってくれることもあって好評な移動販売車は道内で88台が稼働しており、今年度末には100台体制を目指している。

このほか、コープさっぽろでは、関連会社コープフーズで2012年から始めた幼稚園のお弁当は、今や70園8千食を作るまで拡大した。昨年からは、同社によって病院や介護施設の患者・利用者の給食調理の受託を始めた。「3年以内に、30カ所で実施したい」という。

移動販売車は、民間小売業者の撤退で買い物難民が地域の課題となる中で、自治体からの期待感が強い。幼稚園の給食への参入は、東日本大震災直後、保護者が幼稚園に給食の食材の産地確認を求めたことから、トレーサビリティーがしっかりしていたコープさっぽろが依頼されるようになった。

全国的に民間業者への業務委託が進んでいる病院や介護施設の給食調理の現場でも、過疎地での人材確保難から既存の民間事業者に撤退の動きがある。給食が提供できなければ病棟閉鎖に追い込まれかねず、頭を抱える地域関係者からの相談が舞い込んできているという。

北海道も人口減少と高齢化が進む。病院や介護施設での給食提供とともに、厚生労働省が自宅で療養する在宅医療や在宅介護を推進する政策に目を付け、高齢者向けの配食事業と連携させることで高齢者の組合員のニーズに応えたいとしている。もともとコープさっぽろは、関連会社を含めて独自の食材の加工工場や物流網を持ち、北海道産の食材を中心に大量購入しているため、収益が確保できる構造だという。

これのような「社会事業」にも取り組み、採算ベースに載せている。

コープさっぽろの大見英明理事長

コープさっぽろの大見英明理事長ただし、他の生協が2000年代、介護保険制度の導入で「新たな柱」と位置づけながら、黒字化に苦労している介護事業には「進出しない」と断言する。大見理事長は「身の丈を超えない。我々が持つスキルは、食と物流のノウハウ。これを中心に事業を展開していきたい」と語る。

他の生協より一歩先を行く改革が進んでいるのも、1990年代後半、経営難に陥った経験から、職員の間に危機ばねが効いているのかもしれないとも言う。

コープさっぽろと同じように存在感を示すのが、福井県民生活協同組合だ。県民の世帯加入率が5割を超える。「政党や選挙にも関わらない」という姿勢を早い時期から示してきたこともあり、保守的な福井県でも、自治体や経済団体などからの信頼が厚いという。

2016年には、子会社ふくいレインボーファームを設立して農業に参入した。

竹生正人理事長は、「組合員からは地場野菜の要望が強い。しかし、福井県の農業はコメが中心で畑は非常に少ない。コメを除く自給率は、カロリーベースで10%を切っている。農業参入は、離農による耕作放棄地対策にもなる。地元農家を元気にしたい」と語る。

生協による農業への参入は珍しい

生協による農業への参入は珍しい現在は、あわら市にキャベツや大根などの野菜畑6ヘクタール、つるが市に田んぼ17ヘクタール、みかん畑1.2ヘクタール、ブドウ10アールの農場を持ち、常勤職員4人、シーズンアルバイト4~5人で耕す。将来的には、他の生協にも販売し、5年後の黒字化を目指す。JAとも協調路線をとり、経済連とレインボーファームで共同の加工場を作った。「6次産業化を、JAと一体型で行っていきたい」と、竹生理事長は話す。

福井県民生協の介護事業は、09年度に黒字化した。デイザービスや訪問介護の拠点を11に増やしたが、この中には経営が立ちゆかなくなった民間の介護事業者の吸収も含まれる。竹生理事長は「人口減少と高齢化で、これまでの事業だけでは伸びません。子育てから介護まで生涯利用してもらえるよう、かじを切りました」と言う。

生協法は、医療と介護は例外として、利用者の半数まで組合員以外の利用を認めている点に目を付けた。職員が、病院の地域連携室やケアマネジャーとの連携を強めることで、生協を利用していなかった人への利用を拡大している。公共交通が不便な福井県だが、大型店舗にデイサービスを併設したり、高齢者の配食事業とも結びつけたりすることで、シナジーを期待している。

福井県南越前町にオープンした福井県民生協のコンビニとの共同店舗

福井県南越前町にオープンした福井県民生協のコンビニとの共同店舗それでも、厳しい事業もある。コンビニエンスストアのファミリーマートとの共同店舗だ。

南越前町の河野地区は、かつては北前船主の館が海沿いに並んでいたが、今は人口減と高齢化が進む。町と生協、ファミマ、観光協会などが協力し、今年5月に子会社コンビニハーツが運営する共同店舗がオープンした。刺し身、豆腐、卵、野菜などの生鮮食料品は生協から毎日入荷し、それ以外の飲料やカップ麺などはファミマが供給している。通常のコンビニが3000から3500アイテムと言われているが、それに生協の1000アイテムが加わった形だ。

イートインを通常よりも広くとり、ベビールームや集会室もある。このように建物は自治体によって地域住民の拠点にと設計されている。

ただし、商品の発注などのオペレーションは、生協とファミマの2系統に分かれているほか、河野地区の住民自体が600世帯、1700人しかいない点が課題だ。土日は、観光客が利用するが、アイスコーヒーやフラッペといったように利用額は高くない。6時から23時の営業だが、スタッフ確保に5カ月かかった。

コンビニハーツの大脇由多専務は「今懸念しているのは、高齢者の来店手段です。今後は地域のイベントや事業所のお弁当も受けていきたい」と話す。コンビニとの共同店舗は福井県以外の地域でも行われているが、経営という点では簡単でないようだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください