生徒一人一人が個人所有のタブレットを使って授業をする波は公立校にも押し寄せる

2018年10月16日

タブレットが学校で「文房具」として普及し始めた

タブレットが学校で「文房具」として普及し始めた中学校や高校でタブレットが「文房具」になりつつある。生徒一人一人が個人で所有するタブレットやスマートフォンを通常の授業で使う学校が出始めた。私立学校が目立つものの、公立学校でも広がりつつある。東京都も個人所有のICT(情報通信技術)機器の活用を目指し、都立高校の通信環境の整備に乗り出した。学校でのICT活用は進むのか、現場を歩いて考えてみた。

10月2日、神奈川県横須賀市にある県立横須賀高校で開かれた公開授業には、多くの教育関係者が訪れた。「サイエンスルーム」で行われる高校1年の数学の授業をのぞくと、机の上に生徒個人が所有するスマホが置かれていた。

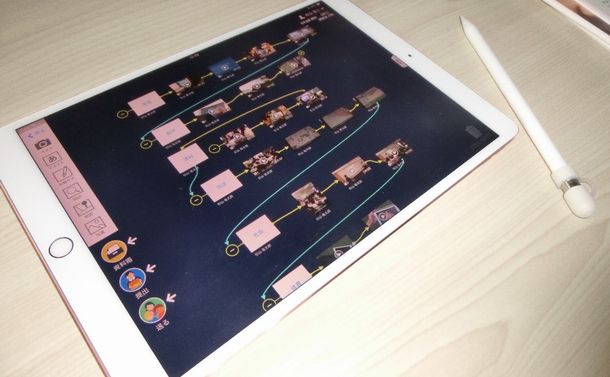

教師が配ったプリントに書かれたこの日のテーマは「三角比」。隣の席の生徒とペアになって解いていく。解答とペアの名前を書き込んだプリントをスマホで撮影し、教師に送る。教師は提出された解答をスクリーンに映し出し、生徒に説明を求めていく。次は、教師がタブレットに蓄積された質問を指一つで操作し、生徒全員に配布する。同じようにペアで解き、写真を返送する。

こうした授業を可能にしたのは、同校が採り入れている「ロイロノート・スクール」というアプリだ。教師と生徒はログインして、専用のクラウドに蓄積された情報を共有し、コミュニケーションを取っていく。印刷による配布物が大きく減り、英語の単語テストは生徒がスマホでログインすればいつどこでもできる。部活動などでの情報共有も簡単だ。

横須賀高校は2016年、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定された。SSHは、科学技術系の人材育成のために、各校が独自カリキュラムで授業をしたり、大学や研究機関などと連携したりして、課題研究などに積極的に取り組む。

市内にある研究機関や大学、企業などの協力を得て、第一線で活躍する研究者から直接指導を受けながら課題研究を行う科目がある。月1回は研究先に通って指導を受けたり、実験をしたりするが、そのためにはインターネット上にある先行・類似の研究をリサーチすることも重要になる。

図書館などに共用パソコンもあるが、アクティブラーニングをしていく上で、個人が持ち運び出来るICT機器は欠かせない。このようなアクティブラーニングに魅力を感じて入学する生徒が出てきているという。

授業でスマートフォンの活用をする神奈川県立横須賀高校

授業でスマートフォンの活用をする神奈川県立横須賀高校横須賀高校は通信環境を整えたものの、私立学校のように普通教室へのプロジェクターや電子黒板、大型モニター、個人所有のタブレットといったものは見当たらない。

それでも公開授業を見に来た教師ら教育関係者を前に、九石美智穂校長は「これからの時代、ICTは不可欠。生徒が課題研究をしていく上でも、情報収集や調査、そして情報の共有や蓄積になくてはならないツールです」と強調した。

授業で活用するには、教師が新しい視点で授業計画を作る必要がある。かえって授業の進度が遅れては本末転倒だ。

横須賀高校はまだまだ試行錯誤中だが、方向性に揺るぎはない。九石校長は「ツールとしてICTで色々なことができることが分かってくると、生徒も先生も工夫するようになり、時間の有効活用や探求活動の活性化につながってきます」と話す。子どもを巡るインターネットの話題となると、SNSによるリスクが強調されがちだ。「学校や大人が安全性を心配しますが、モラルを含めた情報リテラシー教育とともに、ICTの発展や活用に技術的、創造的に対応できる人材育成こそが大切」とも言う。

いずれは入学時にタブレットまたはノートパソコンを購入してもらうことを慎重に検討している。保護者へのアンケートでは8~9割に理解を得られているという。

教師がタブレット、生徒がスマートフォンを使った数学の授業=神奈川県立横須賀高校の公開授業

教師がタブレット、生徒がスマートフォンを使った数学の授業=神奈川県立横須賀高校の公開授業東京都世田谷区の住宅街にある中高一貫の私立鷗友学園女子中学高等学校は、今年4月に高校1年になった生徒から、個人所有のタブレット、ノートパソコン、スマホを学校に持ち込み、授業や課外活動で積極的に使用していくことを認めた。

各教室には無線LANが整備され、教室の天井中央にはプロジェクターが備え付けられた。2カ所あったコンピュータールームのうち、1カ所はすでに備え付けの学校教育用のパソコンが撤去されていた。

狙いは何か。教務・学習指導統括部長の福井守明教諭は「社会で求められる力をつけていこうと考えたからです」と語る。「中学、高校で学びが完結するのではありません。大学、その後の社会人にもつながっていくものです。私たちは能動的に学ぶ力を付けさせたいと思っています。そのためには、生徒1人に1台は必要でした」。アクティブラーニングへのシフトだ。

1学年240人あまりだが、無線LANに接続するために必要なICT機器ごとのアカウントの希望数は580ほどあった。生徒1人当たり平均2.4台。学校で生徒と教員が利用するアプリは、様々な教科への汎用性の高い「ロイロノート・スクール」やグーグルの学校向けソリューション「google classroom」、アプリ「Quizizz」などだという。

学校全体としては、導入の過渡期であるため、高校2年、3年は、学校で用意した共用のタブレットを授業や課外活動ごとに使うようにしている。

個人所有のICT機器を持ち込み、授業に活用することを示すBYOD(Bring Your Own Device)に関する鷗友学園のホームページ

個人所有のICT機器を持ち込み、授業に活用することを示すBYOD(Bring Your Own Device)に関する鷗友学園のホームページ子育てから遠ざかった大人たちは「どうせパソコンやタブレットを使うといっても、調べ学習ぐらいだろう」と思っているかもしれない。それは間違いだ。

鷗友学園では、学校オリジナルのテキストや教材がクラウド内にあり、それをダウンロードして使う。数学の授業では、複数の生徒がタブレットに書き込んだ解答を教師がプロジェクターを通じて黒板に映し出し、授業を進める。物理の授業では、生徒が代表して重要ポイントの板書を撮影し、クラスメートに配信することもある。もちろん、自分でノートに板書や教師の話していることを書き込むことも自由だ。

共用のタブレットやノートパソコンは、充電もできる専用のBOXに入れられ、教師が使う教室にその都度移動させている場合が多い

共用のタブレットやノートパソコンは、充電もできる専用のBOXに入れられ、教師が使う教室にその都度移動させている場合が多い中高一貫教育では、中学3年の段階で年間テーマを持ってフィールドワークや調査・研究をし、リポートや論文にまとめることを行う学校がある。鷗友学園もその一つ。中学生のため、自宅のパソコンでリポートを書くことになるが、提出先は学校専用のクラウドだ。生徒によっては、ワードで100枚にもなるという。

ICTを上手に採り入れることで「フィールドワークのわくわく感に加え、画像や動画の資料もリポートに付けられるようになりました。成果物の質が変わりました」と福井教諭は話す。

100年以上の歴史がある私立香蘭女学校中等科・高等科は、東京都品川区にある。1学年約180人。今年度から、中学校、高校ともに全学年で生徒が個人所有のタブレットを使うようになった。

ICTセンター長の甲斐雅也教諭は「2月にある中学入試の合格者説明会で保護者に説明をしています。学校を通じて4月に注文し、1学期の中間テストの後にタブレットが届きます。授業で使うアプリやネットワークの設定、セキュリティーの設定が終わった段階で生徒に配られます」と話す。

こう書くと、先進的な学校と捉えられがちだが、ここまでには長い時間がかかった。2011年に理事会から電子黒板導入の検討を求める諮問が学校にあった。当時、パソコンに明るかった船越日出映・教務部長と甲斐教諭が中心になり、ICT導入にかかわる取り組みが始まった。

最初に採り入れた普通教室の電子黒板は、複数企業によるコンペを開き、一番多くの教員が支持したものを導入した。船越教諭は「お仕着せやトップダウンにならないように注意しました。夏休みには、機能紹介ではなく、授業の実践例を見せました」と話す。

2015年には教員全員にタブレットを配布し、生徒用にも25台1セットを2セット採り入れた。グループワークで使う目的でだ。もちろん、校内の無線LANも整備した。

2016年から学年ごとに順次個人所有にしてきたのは、「共有タブレットだと各教科で使いたい時に使えない問題がでてきたからです」という。また、生徒が大学生になった後も蓄積されたデータを使うことを考えたという。

学校を通じて購入するタブレットは、7万円弱。インストールされているアプリは、ロイロノート・スクールのほか、サイバーキャンパス、グーグルの教育用ソリューション、メタノート、英語の電子辞書などだ。

英語では多読に利用されている。このほか、授業でのプレゼン、部活動の記録など、使い方は教科によって様々だ。甲斐教諭は「提出物の中には、自分で録画した動画や画像を提出することもあります」と話す。

香蘭女学校のパソコンルーム(提供写真)

香蘭女学校のパソコンルーム(提供写真)香蘭女学校の特徴は、2016年から生徒による「ICT委員会」を設け、生徒が主体的にルールを作っている点だ。それらは「有効活用ハンドブック」にアプリの使い方とともにまとめられている。

「先生や友だちを勝手に撮影しない」「学校指定以外のアプリはインストールしない」といった学校内での使用ルールとともに、保護者にも家庭内での使用ルールを決めて欲しいとしている。また、ホームページへのアクセスはフィルタリングがかかる専用のブラウザーのみで可能となり、アクセスした足跡も記録に残ることが明示されている。SNSは使えない。

鷗友学園では、本格的にインターネットを使いこなす前の中学2年の夏休み前、外部講師を招き、インターネットのトラブルについて学ぶ。また、日常的にネット社会に触れることで、著作権や肖像権、引用などのルールについても学んでいくという。

高校2年の生徒は「運動会の実行委員をしていますが、誰がどの競技に出場するか、新しい競技をどうするか、といった議論を、今はタブレットを通じて議論したり、情報共有できたりするのですごく助かります」。別の高校2年の生徒は「分からないことはすぐ調べられるし、生徒間で学びが共有できるのは便利です」と言う。

同校では登校後に朝の小テストを行っているが、高校1年はタブレットやノートPC、スマホを通じて行う。生徒が解答を送信すれば、すぐ正解や正答率も分かる。生徒は「紙が少なくなったので、エコだよね」と話す。

公立学校はどうなのか。神奈川県秦野市の教育委員会教育研究所で、学校での活用の普及に携わる市川潤一・指導主事を訪ねた。

市教委が動き出したのは、政府が2013年に世界最先端IT国家創造宣言を閣議決定し、「1人1台の情報端末配備」がうたわれ、その後、文部科学省が施策を打ち始めた後からだった。

市川指導主事は「ICTの推進は、普通教室で情報端末を使いこなすことです。通信環境の整備も必要です。全教室にwifiを整備するとなるとコストもかかります。公立学校には予算の壁があります。機器を導入すればICTを活用した教育が進んでいると言えるわけではありません」と振り返る。

2016年度にモデル校として1カ所の小学校を選定。児童数約70人に対し、40台のタブレットを導入した。

ただ、教室はブラウン管テレビのため、タブレットの画面を大きく映し出すことができない。私立学校が導入しているような、天井に備え付けるプロジェクターはコストが高い。議論の末、スタンド形式のモニターを各教室に設置した。

2017年度には、市内の全小学校13校に41台から61台のタブレットをそれぞれ導入。クラスやグループで活用できるようにした。今年9月からは、市内の全中学校9校に41台か51台を導入した。

市川指導主事は「小中一貫教育を推進しているので、学びのスタイルが、中学校に進学したら途切れてしまわないようにしました」という。ただ、「数が多いとは言えないです。学校の教員からは、数が足りないという声が多く聞かれます」とも話す。

使い慣れてきたり、教員向けの研修が功を奏したりしたのか、教室で利用を始めた教員の反応は好調だという。小学校でも、使い方は、社会科なら調べ学習、理科なら実験の動画を撮影しまとめる、生活科では校外に取材に出かける、体育は動きを動画で撮影して確認することができる、といったようにバラエティーに富んでいるという。

市内の小中学校の生徒代表が集まって開かれた、いじめを考える会議では、グループワークでタブレットを使い、そこでまとめたものをプレゼンしてもらった。「導入したら終わりではありません。使いやすい環境整備のほか、教員が使いたいと思わせるような取り組みが常に必要です」と力説する。研修や体験会だ。

効果的に使おうとする教員にも共通の特徴があるという。それは「普段から自分でこういう授業をやりたいと考えている教員や、教材研究を熱心にやってきた教員です。そういう人たちがまず、ICTを使いこなしています」と分析している。

東京都は、今年度と来年度の2カ年で、BYOD研究指定校として7高校の普通教室にwifi環境を整備し、生徒が所用するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンを授業で活用している。今後の方向性を決めるために、有効性や課題の解決を探る目的だ。

すでに各都立高校に、40台のタブレットを導入している。世の中の趨勢が個人所有のICT機器を使って学習する方向になっているためだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください