2018年10月24日

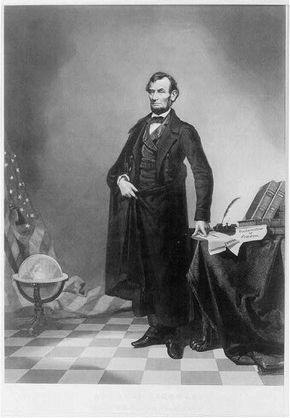

1865年に制作されたとみられる「リンカーンの」肖像画(アメリカ議会図書館ウェブサイトより。http://www.loc.gov/pictures/item/2003654314/)

1865年に制作されたとみられる「リンカーンの」肖像画(アメリカ議会図書館ウェブサイトより。http://www.loc.gov/pictures/item/2003654314/)この肖像画は銀板写真(ダゲレオタイプ)を基に制作されているのだが、ひとつ大きな秘密を抱えている。実はリンカーン本人なのは顔だけで、首から下は別人なのだ。その別人とは、ジョン・カルフーンという同じく米国の政治家である。彼は第6代米大統領ジョン・クィンシー・アダムズの下で副大統領を務め、奴隷制を擁護する立場に立った人物だった。

リンカーンが1865年に暗殺されたとき、彼を大統領らしい姿で描いた肖像画が存在しなかった。そこで威厳のある姿勢で立つカルフーンの銀板写真に白羽の矢が立てられ、前述の肖像画が作成されたというわけだ。カルフーンも1850年に亡くなっていたのだが、両者の死後、奴隷制をめぐって異なる態度を取った2人の写真が合成されるというのは、なんとも皮肉な話だ。

いま「フェイクニュース」、すなわち偽(フェイク)の情報を本当のニュースであるかのように流布させる行為(あるいは特定のニュースを「フェイクニュース」だと糾弾する行為)に注目が集まっている。その流れで「フェイク画像」や「フェイク映像」という言葉も登場しているが、「写真を加工する」という行為に関して言えば、このように写真という技術が開発されて間もないころから存在していたわけだ。しかしいまやその加工技術は、リンカーンの肖像画とは比べ物にならないほど進化している。

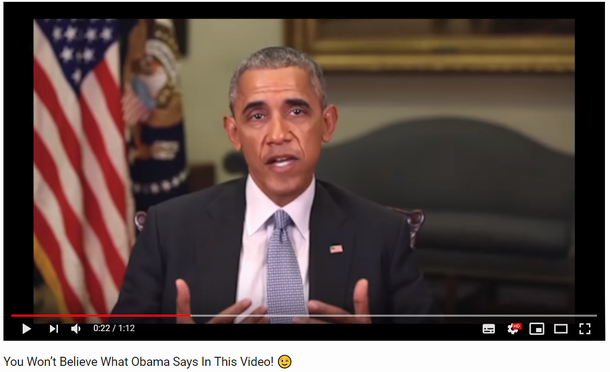

今年4月、米国のニュースサイトであるバズフィードが公開した、とある動画が人々の注目を集めた。「オバマが信じられないことを言うビデオ(You Won’t Believe What Obama Says In This Video!) 」と題されたこの動画には、オバマ前米大統領が登場してこんなことをつぶやく。

「キルモンガー(ハリウッドのヒーロー映画『ブラックパンサー』に登場する悪役)は正しい」「トランプ大統領は大バカ者」――タイトルの通り、オバマ前大統領が言うとは思えないようなセリフだ。

オバマ前大統領の「ディープフェイク」映像(YouTubeより。https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0)

オバマ前大統領の「ディープフェイク」映像(YouTubeより。https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0)当然ながら、これはフェイクである。画像や映像の加工技術がいかに進化したかを示すために、デモンストレーションとして制作された動画だ。実際には別の人物が行ったスピーチの様子を、オバマ大統領の姿と声に置き換えたのである。しかしその映像は非常になめらかで、デモだと知らされていなければ、本当だと信じてしまう人がいてもおかしくないほどの品質である。

この映像を生み出したのは、いま話題のAI関連技術だ。「敵対的生成ネットワーク(Generative Adversarial Networks)」という英語の頭文字を取って「GAN」と呼ばれているのだが、簡単に言ってしまうと、「フェイクをつくってだまそうとするAI」と「それを見破ろうとするAI」を用意して両者を競わせる(敵対させる)というものである。そうして生成されるフェイク画像や映像は、そもそもだまし合いによって生まれてきたものだけに、AIですら見破るのが難しいという性質を持つ。そのため最近では、こうした非常に高度なフェイクを指す言葉として、「ディープフェイク」という呼び方まで登場している。

ディープフェイクは名誉棄損や世論操作、選挙への介入など、具体的な被害を生み出しかねない。そのため一部の国々では、こうしたフェイクコンテンツの制作やフェイクニュースの流布自体を禁じてはどうかという議論が出ている。しかしデジタルコンテンツの海賊版と一緒で、作り手や発信者の側を完全に規制することはできないだろう。であれば受け手の側が、回って来たコンテンツが本当かどうか判断し、疑わしければ拡散に加担しないという姿勢を取ることが一層求められるようになると予想される。

では人々は、インターネットで出回っている画像や映像の信頼性をどのように判断しているのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください