2018年11月19日

消費税導入の初日、買い物をする竹下登首相(当時)夫妻=1989年4月1日、東京都中央区日本橋

消費税導入の初日、買い物をする竹下登首相(当時)夫妻=1989年4月1日、東京都中央区日本橋消費税が導入されたのは平成元年(1989年)4月である。87年に中曽根総理(当時)が「売上税」という名称で法案化したが、「大型間接税は導入しない」としていた選挙公約違反だとして野党が反対、廃案に追い込まれた。この時自民党幹事長だった竹下登氏が、汗を書いて野党を説得し、衆議院議長の斡旋という誰も考えつかないような手法を使って誕生させたのが「消費税」だ。

筆者は、竹下総理から「消費税は総合芸術だわな」という話を聞いた記憶がある。消費税というのは、経済や財政の理論としていくら正しくても、国民が納得しなければ導入できない、国会で与党が多数を握っていても、法律を通過させるには周到な野党への根回しが必要だ、政治家としての究極の技量が必要、腕の見せどころだ、というようなことであった。

最近の政治家の中には、「増税を語れば選挙で落ちる」と敬遠し口を閉ざすことが賢明という風潮があるが、自らの進退と引き換えに消費税法案を成立させた竹下総理の消費税導入は、国民は最大の勲章と評価しているのではないか。

消費税導入時の大義名分(スローガン)は「直間比率の是正」であった。このことをわかりやすく説明したのは、英国のサッチャー首相である。彼女は、英国で同じような税制改革を行った折に、「勤労の成果である所得への課税は勤労へのバッシングになる。これを軽減して勤労インセンティブを高めるとともに、消費という欲望の充足に対して課税することは、消費者に課税の選択をあたえる(消費税を払いたくなければ消費をしなければいい)ことである」という趣旨の演説をしている。

加えて、所得税は「クロヨン」という言葉(所得の捕捉率がサラリーマンと個人事業者などで異なること)に代表されるような不公平の問題があるが、消費税は消費という事実行為に課税するので公平性が高いこと、安定的な税収が得られるので社会保障制度が安定すること、高齢世代も負担するので世代間での負担の公平性が高まることなども導入の理由として挙げられた。

筆者は、消費税の経済的なメリットも強調されるべきだと考えている。

第1に消費税は仕向け地主義なので、国境調整(輸出時還付)が行われ、わが国の国際競争力を損なわないという利点がある。第2に、消費を課税ベースとするということは、貯蓄には課税されないということで、貯蓄(ひいては投資)を促進する効果を持つということである。このような視点はわが国ではほとんど語られていないが、今後、消費税が経済に与える負荷の少ない税制であるという利点をもっと国民に周知していく必要があろう。

導入時期の平成元年は、バブル絶頂期で、消費税導入にとっては僥倖といえるタイミングであったといえよう。もっとも、景気が良かっただけに、過剰転嫁する「益税」が大きな話題になった。

その後細川内閣の国民福祉税騒動を経て、平成6年(1994年)に「所得・消費・資産のバランス」をスローガンとして所得減税の3年先行とセットで、消費税は平成9年(1997年)に5%に引き上げられる。同年には社会保険料なども引き上がり、さらには金融危機も加わって、この消費増税が、その後続く「失われた20年」の引き金になったのかどうかは今も議論があるところである(筆者はそのようには考えていない)。

12年に、政権交代した民主党(当時)の下で、税・社会保障一体改革の議論を経て、8%、10%への2段階引き上げが三党で合意され法律化された。この合意の含意というのは、「消費税率の引き上げ問題は、政争の具にしない」ということであった。しかしその後の展開は、消費増税をしない(延期する)ことが与野党一致した考えとなり、その意味で政争の具にはならなかった。最大の皮肉である。

12年の法律成立後政権は再び交代し、消費税は社会保障目的税となり、ネット増税の時代に移っていった。

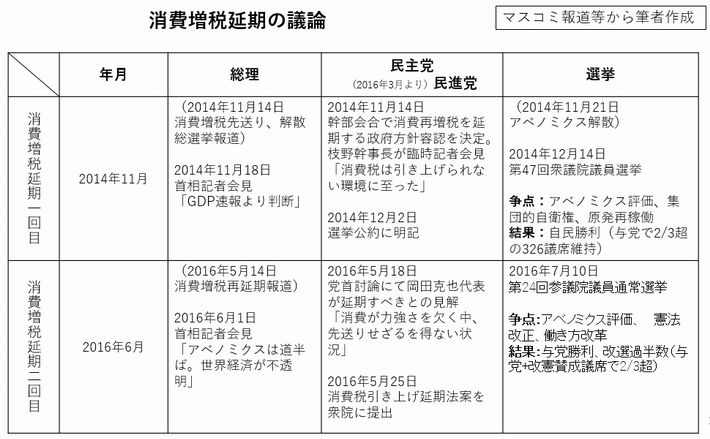

法律の成立直後に政権は自公政権に交代した。その安倍政権下で消費税率8%への引き上げは法律通り平成26年(14年)4月に行われたが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください