子どもの学力テストの成績で教師が査定され、使い捨てされる時代がやってくる

2018年11月25日

大阪市の吉村洋文市長(右)と大阪府の松井一郎知事

大阪市の吉村洋文市長(右)と大阪府の松井一郎知事世の中を経済的な観点からしか見ようとしない狭く偏った価値観が世界を席巻している。公教育にもビジネス理論を積極的に導入し、学校や教員を競争させれば教育全体が良くなるという「単純で間違った答え」が今、世界規模で子どもたちの教育をダメにしている。

日本も例外ではない。

子どもの学力を調べる目的ならば一部を抽出して調査すれば十分だが、第一次安倍政権は2007年に全国学力調査を悉皆式(全員参加)で復活させた。民主党政権で一度は抽出式になったが、第二次安倍政権はまたもや悉皆式に戻し、毎年約60億円もの予算を使って国内すべての小学6年と中学3年の子どもに全国統一のテストを受けさせている。

この全国学力調査の成績を、自治体別だけでなく学校別にも開示し、競争を煽る動きが広がっている。大都市では公立の小中学校がまるでビジネスのように生存をかけて顧客(生徒)を奪い合う「市場型」学校選択制を導入している例もある。

イギリスやアメリカではこうした手法がいちはやく導入されたものの、今では「企業型教育改革」(corporate education reform)と揶揄され、見直しが進んでいる(筆者の著書『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』参照)。ところが、日本ではそんなことは知られておらず、まさに今、全盛期を迎えつつある。

その典型が、大阪市が設計を急いでいる「メリットペイ」制度だ。全国学力調査やその他の学力標準テストの結果を、校長や教員の人事評価やボーナス、そして学校予算に反映させるというものだ。

この制度が日本の公教育に及ぼす悪影響は計り知れない。

子どもの学力を伸ばしたい。頑張っている教員をきちんと評価してほしい。

そんな思いは誰にでもあるだろう。教育関係者なら尚更だ。だが、それを「メリットペイ」という制度で実現しようとすると、思いがけない落とし穴に落ちてしまう。

アメリカの教育現場にメリットペイ制度が導入され始めたのは四半世紀以上も前のこと。今ではその欠陥が次々に露呈し、企業型教育改革の中では化石のように古びた印象さえある。

その制度を、大阪市は今になって導入しようとしている。私が知る大阪市の教育関係者たちは、なぜこのタイミングでメリットペイなのかと首をかしげていた。

今さら、なぜメリットペイなのか。

その答えは、公教育さえも経済的な効率性と生産性の観点からしか見ようとしない新自由主義者の視点に立つと見えてくる。一言でいえば、公教育の完全なる市場化と民営化を目指しているからだ。

新自由主義社会では、政府は保険、鉄道、郵政など、民営化されたかつての公共事業の市場を管理し、未だ市場化されていない領域には新たな市場を作り出す役割を担う。大阪市に続き、まさに今、安倍政権が水道という新たな市場を開拓しようとしているのも、新自由主義の教科書通りのシナリオだ。

そして、冒頭で述べたように、教育面でも公教育の市場化の準備は着実に進んでいる。

公教育の完全なる市場化と民営化に向けて、現時点で不足しているものは何か。

それは、すべての学校、校長、そして教員が、自らの生存をかけて、子どもの成績の結果を競い合う体制だ。

学力テストが単なる調査で終わると市場化は完成しない。その調査に結果責任を負わせることで、初めて市場が動き出す。つまり、全国学力調査を教員評価に連動させることには、教育現場の結果責任を問うための根拠作りとしての一面があるのだ。

大阪ではただでさえ教員が足りていないのに、教員不足にさらに拍車がかかり、点数アップが期待できる「優秀」な教員の争奪戦が激化し、本格的な「教員市場」の誕生が想定される。非常勤講師の更なる増加、教員免許制度の規制緩和や塾講師の教育現場への派遣、そして教員の年俸制も視野に入ってくる。

こうして教育は「サービス」と化し、受ける側だけでなく、提供する側も生存競争を強いられ、公教育の「市場」が活性化していくのだ。

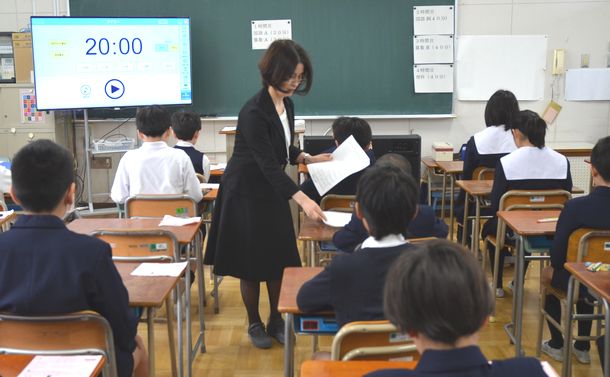

全国学力調査の開始を待つ小学6年生たち=2018年4月17日、大阪市北区

全国学力調査の開始を待つ小学6年生たち=2018年4月17日、大阪市北区新自由主義の分析と批判の先駆者でもあるデヴィッド・ハーヴェイは、次のように言っている。新自由主義は「人間が行う全ての行動を市場の領域に持ち込もうとする。そのために、グローバル市場における様々な決定を導く情報創出のテクノロジーとデータベースを必要とするのだ」。

つまり、教育という事業の効率と効果を証拠として残すためのメカニズムの構築が公教育の市場化には不可欠であり、そのためには生徒の学力だけでなく教員の教える能力さえも「パフォーマンス」として数値化する必要があるのだ。

元米国教育指導カリキュラム開発連盟会長のアーサー・コスタの言葉からは、測定可能な「エビデンス」の追求に翻弄されたアメリカ教育界の姿がうかがえる。

「教育的に大事で測るのが困難だったものは、教育的に大事ではないが測定し易いものと置き換えられてしまった。だから今、我々は、学ぶ価値のないものをどれだけ上手に教えたかを測定しているのだ」

「アメとムチ」の政策であるメリットペイ制度に対して各方面から批判が噴出すると、大阪市の吉村市長は「子供達の学力向上の努力をし、結果を出す教員が高く評価されるのは当然だ」(吉村氏のツイート)とアメの側面を強調してきた。

しかし、そもそも事の発端が、全国学力調査で大阪市が政令都市中2年連続最下位だったことに対する市長の怒りだったことを考えれば、それはあくまでも建前に過ぎないだろう。

いったんムチの側面に光を当てれば、このメリットペイ制度が、教員の身分保障の脆弱化を加速させるツールとなる危険性を孕むことがわかる。

終身雇用資格の剥奪や正規公務員から非正規契約雇用への切り替えなど、教員の身分保障の脆弱化はもはや世界的な傾向となっている(参照:勝野正章『教職の「非専門職化」と「脱」非専門職化』:「人間と教育」〈97号、2018〉)

一つ理解しておきたいのは、市場化を目指す新自由主義政府にとって、教員など公務員の安定した雇用形態およびそれを守る組合は邪魔な存在だということだ。新自由主義は、不安定性を肥やしにする。新自由主義的に言えば、1%の「勝ち組」を目指して99%の人間が生存競争をするのが理想的な社会のあり方なのだ。

その意味では、「頑張っている」教員や校長へのボーナス支給を「エサ」にして導入されたメリットペイ制度が、政府に教育現場に対する管理の強化をもたらし、「結果」を出していない教員や校長を「正当に」解雇し、最終的に教員組合の解体へと突き進んでいくことは大いに考えられる。

そうなれば教員の序列化は正当化され、公教育の枠組みの中で「当たり」と「ハズレ」が生まれ、「公」の概念そのものが崩壊を起こす。そして皮肉なことに、「結果がすべて」のテスト教育体制の中で、教員が目先の結果、つまり生徒のテストの点数を上げようと頑張れば頑張るほど、教員は自らの専門性を失い、「使い捨て労働者」になっていくのだ。

これが大阪市だけの問題ではないということは、強調しても仕切れない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください