公教育の市場化で教育格差が拡大した米国の後を追うのか

2018年11月26日

前編「日本の公教育の崩壊が、大阪から始まる」では、子どものテストの成績に基づいて校長や教員を人事評価し、各学校の予算配分を決める大阪市の「メリットペイ」制度を題材に、公教育の市場化がもたらす大きな弊害を指摘した。後編では、公教育の市場化が進んだ米国の実態をもとに教育格差の拡大について考察を進めたい。

筆者の娘たちが通ったニューヨークのハーレムの小学校は8割以上の子どもたちが生活最低水準以下の生活を強いられている家庭出身だった。5人に1人はホームレスという、教育的ニーズの高い子どもたちが集まっていた(筆者撮影)

筆者の娘たちが通ったニューヨークのハーレムの小学校は8割以上の子どもたちが生活最低水準以下の生活を強いられている家庭出身だった。5人に1人はホームレスという、教育的ニーズの高い子どもたちが集まっていた(筆者撮影)教育現場に市場原理を取り入れれば学力が上がるはずだ、というあまりにも短絡的な大阪市のメリットペイ政策に対しては、既に多くの反対意見が出ている。中には、教育現場におけるメリットペイ制度には効果がない、という批判も多くみられる。

しかし、これだけは言っておきたい。この制度は「効果がない」のではない。むしろ「危険」なのだ。

アメリカを代表する知識人であるマサチューセッツ工科大学(MIT)のノーム・チョムスキー博士は「民衆を受け身で従順にしておく賢い方法は、議論の枠組みを厳しく制限し、その枠組みの中で活発な議論を奨励することだ」と指摘する。

まさに今日、日本全国の地方自治体や学校が、文部科学省によってつくられた枠組みのなかで、受け身に、従順に、どうやったら全国学力調査の点数を上げられるかという議論を実に活発に交わしている。

しかし、そもそも何をもって「学力」と呼ぶのかはほとんど議論されていない。これこそが私たちが囚われている「議論の枠組み」だ。

いったん立ち止まって、全国学力調査の定義する「学力」とは何かを問い直したい。それは国語と算数(理科は3年に一度)のペーパーテストの点数ということになる。全国学力調査の結果が出るたびに、一喜一憂する各都道府県の姿が浮き彫りになるが、たった2教科の点数で学校や生徒を評価して良いのか。

私たちが真に問うべきはこの貧弱な「学力」観そのものではないか。

メリットペイ制度の導入に教員組合らが反対を表明すると、大阪市の吉村市長はこう反論した。

「学校が学力だけじゃないのは分かってる。でも学力も大事。自分達の評価になると猛抗議。現在は横並び。頑張る先生が評価されてない。この壮絶なパワーを子供達の学力向上の方に向けてもらいたい。『学テ最下位脱出はこれでやる!』位の逆提案ないのかな」

もっともらしく聞こえるものの、彼の主張の前提である「学力」とはいったい何を指しているのかは、さっぱり伝わってこない。

子どもの学力を育てたい、頑張っている教員をちゃんと評価して欲しいという気持ちは、教育関係者であればなおさら強いのに、それをあたかも「教育ムラ」が評価から逃げているかのように描くのは、いかにも政治家らしいズルいやり方だ。

実際には、個性豊かな子どもたちと日々かかわり、数値だけでは測れない子どもの多様な知性を知っている教育関係者だからこそ、たった数教科のペーパーテストの点数に基づく安易な学力観に対する懸念が強いだけだ。

そんな基準で教員を評価して良いわけがないとの反論が出るのは当然ではないだろうか。

ハーバード大学の発達心理学者、ハワード・ガードナーが多重知性理論によって「知性」の多様性を指摘したのは四半世紀も前のことだ。それによれば、人間の知性は、言語的知性、論理・数学的知性、空間的知性、音楽的知性、身体運動的知性、対人的知性、内省的知性、博物学的知性と、少なくとも8つに分類できる。

そのように多様性に富んだ子どもたちの知性を、たった数教科のペーパーテストで測ろうとするのはあまりにもお粗末だ。

この制度に反対する教員や教員組合が本当に守ろうとしているのは、自分たちの首なんかじゃない。極端に狭く偏った土俵での勝負を強いられる子どもたちだ。

だからこそ、メリットペイ制度には「効果がない」という批判そのものが危険なのだ。

それは、提示された貧弱な学力観に基づいた議論の枠組みを受け入れることであり、「効果がない」と言った途端に「じゃあどうやって子どもたちの成績を上げるんだ? 教員にはどうやって責任を負わせるのか?」と対案を求められ、仕組まれた議論の呪縛に自らハマっていくことになる。

大阪市が制度設計を進めているメリットペイ制度は、教育現場に対して学力標準テストに基づく結果責任を問うものであり、この制度の導入は学校そして教員のあり方を根本的に変えてしまう。

もし市長に、何が何でも学力テストの点数を上げろと言われたら、学校はテスト対策に集中せざるを得なくなる。そうなれば、学校にとってテスト対象外の教科は二の次となり、部活動、委員会活動、運動会や合唱コンクール、そして修学旅行などの行事など、従来大切にされてきた教育活動は犠牲になり、学校がしだいに「塾化」していく。

それは同様の道を辿ったアメリカの例を見れば一目瞭然だ。

アメリカで急成長している公設民営学校、ロケットシップ・パブリックスクール(Rocketship Public Schools)。正規教員を減らし、時給15ドルの無免許のインストラクターが一度に最高130人の生徒を「監督」することによって、1年間で約50万ドルを節約できるという。教員の半分は教員経験2年未満だ(オンラインジャーナル「Labor Notes」より:Winslow, S. (2013). Charters get kids cubicle ready. Labor Notes)

アメリカで急成長している公設民営学校、ロケットシップ・パブリックスクール(Rocketship Public Schools)。正規教員を減らし、時給15ドルの無免許のインストラクターが一度に最高130人の生徒を「監督」することによって、1年間で約50万ドルを節約できるという。教員の半分は教員経験2年未満だ(オンラインジャーナル「Labor Notes」より:Winslow, S. (2013). Charters get kids cubicle ready. Labor Notes)2002年の「落ちこぼれ防止法」以降、アメリカは国単位で公教育に市場原理を取り入れ、学力標準テストで学校や教員を競わせることで、点数を軸にした教育の徹底管理を進めてきた。テストで点数の取れない貧困地区では、授業時間を増やして朝から晩までテスト対策をするスパルタ式の塾のような公設民営学校(チャータースクール)が激増し、従来の公立学校を次々と廃校に追いやった。

しだいに、従来の公立学校でもテスト対策に重きが置かれるようになり、教育産業と政治の癒着もあってドリル学習と模擬試験が全国的に激増し、テスト教科外の時間がテスト対策に奪われるようになった。クラブ活動や行事などの課外活動は縮小され、成果を残した取り組みが「ベストプラクティス」として拡散されるようになった。

メリットペイ制度の導入などによって結果責任の支配が拡大するにつれ、数多くのベテラン教師が、裕福な郊外の学校へと逃げていった。教育的ニーズが高く、テストで点数を取れない貧困地区の子どもたちを教えることが、教員にとってのリスクとなったのだ。

両親とも教養が高く教育熱心な地域では、テスト対策をしなくても生徒たちがある程度点数を取れるため、裕福な地域ほどテストを気にせずに、文武両道の伸び伸びとした全人教育を与えられる反面、都市部の貧困な地域になればなるほど、何とかして子どもたちの点数を上げようと、テスト対策に明け暮れるようになった。

そして、ベテラン教師の多くが郊外へと流れてしまった結果、最も教育的ニーズの高い貧困地区の子どもを、最も知識も経験も浅い新米教員たちが教えるという、なんとも不幸な状況が生まれた。

市場化が進んだ米国の公教育の現場では、「速く安く生産的に」という工場のような効率性、生産性、品質保証の観点から教育改革が行われていった。

ラテン系の移民の多いニューヨークの貧困地区にある公設民営学校の廊下の張り紙。「私は指示に従います」と英語とスペイン語で書いてある(筆者撮影)

ラテン系の移民の多いニューヨークの貧困地区にある公設民営学校の廊下の張り紙。「私は指示に従います」と英語とスペイン語で書いてある(筆者撮影)

経験のない教員でもテストである程度の「結果」が出せるようにするため、「学習スタンダード」を駆使した授業のマニュアル化が進んだ。時間と労力のかかる生徒指導は、些細な規律の乱れも許さないという「ゼロトレランス」の名の下に、「問題児」や低学力の子どもたちの自動的な排除に姿を変えた。そして、「個別化学習」の名のもとに教育現場へのAI導入も進められた。

このようなアメリカにおける企業型教育改革からは、2つの皮肉な結果が見えてくる。

一つは、教育的ニーズの高い貧困地域になればなるほど、テスト対策重視でAIと非常勤講師を駆使した格安の「負け組」教育が拡大する一方、もともと点数の取れる裕福な地域になればなるほど、高い指導力を持つ熟練した教師による批判的思考を育む教育や、感性や想像力を養う全人教育など、グローバルエリートを育てるための「勝ち組」教育が行われていったのだ。

もう一つは、教員が学力標準テストと結果責任の枠組みの中で結果を出そうとすればするほど教員は専門性を失って「使い捨て労働者」と化し、しまいには教員そのものが要らなくなっていくという事態を招いたのだ。

そんな中、ある興味深い現象が起きた。厳しい状況でも信念を貫き頑張ってきた多くのベテラン教師たちが早期退職し、自分たちが辞める理由をインターネットで公開することで抗議の声をあげ始めたのだ。

ニューヨークの一人のベテラン教師は、教育長宛の公開書簡を残して教壇を去っていったが、それが有力紙のワシントンポストで取り上げられ、大きな反響を呼んだ。その手紙の最後に、彼はこう書き残している。

「このようなことを書いていうるちに気づいたこと。それは、私が教師の職を去るのではなく、教師というしごとが私を去って行ったということです。それはもはや存在しないのです」

米国の公教育の実態は、筆者の著書『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』を参照していただきたい。

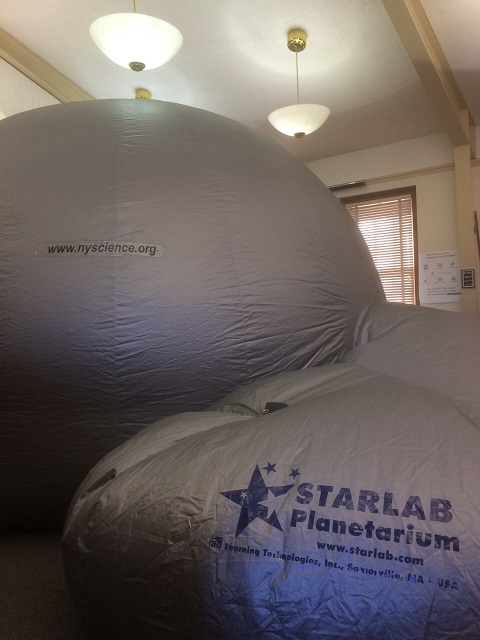

ニューヨーク郊外の裕福な地域にある中学校では、テスト対策はほとんどせず、美術館から移動式プラネタリウムを借りるなど、体験的な学習を行なっていた(筆者撮影)

ニューヨーク郊外の裕福な地域にある中学校では、テスト対策はほとんどせず、美術館から移動式プラネタリウムを借りるなど、体験的な学習を行なっていた(筆者撮影)大阪市が設計を進める教育現場におけるメリットペイ制度は、学校そして教員のあり方そのものを変えてしまう危険性をはらんでいるため、最終的には二つの根源的とも言える問いに行き着くように思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください