地球温暖化の行方に限らない。そこは各国の思惑が交錯する権謀術数の外交舞台

2018年12月09日

2018年12月2日に開幕した国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)=ポーランド南部カトビツェ

2018年12月2日に開幕した国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP24)=ポーランド南部カトビツェいまの国際情勢をおおまかに理解する場として、約190カ国が集まって地球温暖化対策を話し合う国連のCOPほどふさわしい場はないと思う。この会議で、エネルギー、産業、交通、都市開発など、自国のさまざまな政策が左右されかねないため、交渉官たちは必死だ。これだけ多くの国々が国益を守ろうとガチンコでぶつかり合う多国間交渉は、ほかにはない。

12月2日、ポーランド南部のカトビツェでCOP24が始まった。2015年のCOP21で採択された「パリ協定」の具体的な運用ルールを定めることを目指す。会期は14日までの2週間だ。

会議の正式名は第24回国連気候変動枠組み条約締約国会議(The 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change)。締約国会議(Conference of Parties)の頭文字を取って「COP」と通称で呼ばれる。

COPは生物多様性条約や湿地保全を目指すラムサール条約でも定期的に開かれている。ただ、気候変動のCOPがメディアで頻繁に取り上げられることもあり、最もなじみのあるCOPになっている。

大きな国際会議でありながら、メディアでの取り上げられ方は残念ながら、主要20カ国・地域(G20)ほどではない。

私は2008年から3回のCOP(14、15、16)を記者として、パリ協定が採択されたCOP21をデスクとして関わった。経済部デスクも務めた経験から言うと、G20に比べて、COPの原稿を載せるために編集局内の理解を得る方が多大な労力を要した。

いまから思うと、もっと伝え方に工夫の余地があったと思う。地球温暖化対策がどうなるかと共に、各国が権謀術数を駆使する姿も伝えられたらよかったのかもしれない。

COP24の会場では、演説する俳優で米カリフォルニア州前知事のアーノルド・シュワルツェネッガー氏の姿が大型スクリーンに映し出された=2018年12月3日、ポーランド南部カトビツェ

COP24の会場では、演説する俳優で米カリフォルニア州前知事のアーノルド・シュワルツェネッガー氏の姿が大型スクリーンに映し出された=2018年12月3日、ポーランド南部カトビツェ途上国が先進国に対し、温室効果ガスの一層の削減策や、途上国が温暖化対策を取るための技術移転や資金援助を求める、というのがCOPの基本構図ではある。短い記事で全体像を伝えるのに、この基本構図を盛り込むのに精いっぱいだった。

ただ、何事でもそうだが、世の中には単純な二項対立はない。担当記者だったころ、COPに初参加した日本の環境大臣に「新聞は『先進国』対『途上国』といつも書いているが、もっと複雑じゃないか!」と怒られたことがある。

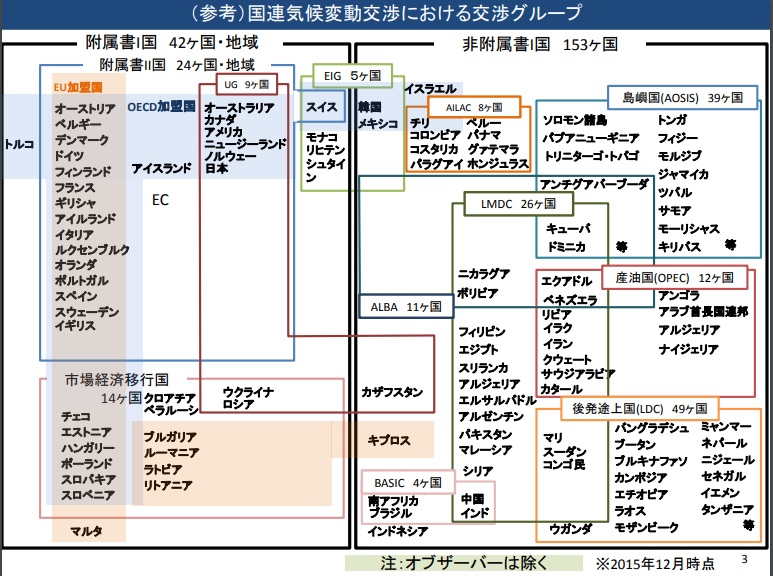

COPで交渉する国・地域は190以上。すべての国が順々に意見を述べていけば、それだけで時間を費やしてしまうので、実際はいくつかの交渉グループに分かれて交渉に臨む。大ざっぱに言うと、三つに分けられる。欧州連合(EU)、EU以外の先進国、ほかは途上国だ。

気候変動交渉における「先進国」とは、1992年に採択された国連気候変動枠組み条約の「付属書1国」に列記された国々を指す。工業発展するなかで温室効果ガスを排出し、いまの地球温暖化を招いた責任がとりわけ重いとされる国々である。1992年当時、「西側」の先進国とされた経済協力機構(OECD)加盟国と、「東側」の先進国だった旧ソビエト連邦と東欧諸国である。

最も存在感を放っている交渉グループが、欧州連合(EU)だろう。交渉グループと言うよりは、一つの国に近い。加盟28カ国は、温暖化対策をブリュッセルで絶えず調整しており、国連での交渉ポジションも「One Voice(一つの声)」にそろえて臨む。半年ごとに交代するEU議長国の代表と、欧州委員会の交渉官が主に交渉の前線に立つ。主権国家が生まれ、さまざまな外交術が磨かれてきた欧州だけに、スピーチは格調高くて耳に心地よいが、どこか老獪な印象もある。

もう一つの先進国グループが「アンブレラ・グループ(UG)」だ。元々はJUSCANZ(ジャスカンツ:日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの英語表記の頭文字から)という太平洋系の先進国でつくるグループだが、気候変動交渉ではノルウェー、ロシア、カザフスタンなどが加わっている。

米国とロシアという、いつも安全保障や人権問題をめぐって対立している二国が同じ交渉グループにいるというのは、驚かれるかもしれない。敵同士であっても、局面によって共通の敵が現れれば、味方になりうるという現実政治がここに垣間見える。この場合、米国とロシアの「共通の敵」は、EUだとも言える。UGの狙いには、EUに「先進国代表」として大きな顔をさせないこともある。

ただ、EUと違ってUGは主に情報交換の場で、意見が一致した議題については声をそろえるが、それ以外については各国でバラバラに発言している。

EIG(Environmental Integrity Group、環境十全性グループ)という小さな先進国グループもある。これは「永世中立国」のスイスと、国連気候変動枠組み条約ができた1992年以降にOECD入りしたメキシコと韓国が主なメンバーだ。OECD入りしてしまうと、さすがに「途上国」と名乗るわけにはいかず、かといってUGに入るのがためらわれるのかもしれない。野心的な温暖化対策を打ち出すことが多く、それなりの存在感がある。

COPでの交渉グループ=外務省の資料から

COPでの交渉グループ=外務省の資料から多くの途上国では官僚機構も発展途上なので、大きな国際交渉に臨む人材が十分にいない。そこで、G77では各国で協力し合って交渉に臨む。交渉会場では、G77の交渉官たちの会議が頻繁に開かれ、意見調整をしているのをよく見かける。

条約ができて四半世紀が過ぎ、同じ途上国でも状況がかなり変わってきた。G77という交渉グループに所属しながらも、議題によっては別の交渉グループをつくって独自に主張するようになっている。

まずは、気候変動によって存亡の危機に直面している島国39カ国でつくる小島嶼国連合(AOSIS)がある。世界人口の5%しか構成しないが、海洋生態系の代弁者でもあり、気候変動交渉では無視できない存在である。中国が途上国を代表して「先進国はもっと削減に努めよ!」と主張している後ろから「中国も削減しなさい!」と突っ込むようになっている。

石油輸出国機構(OPEC)の国々も、国家収入の柱である石油の生産に影響が出る動きがあれば団結する。温室効果ガス削減の厳しい対策が決まりかかると、ほかの途上国と距離を置いて先進国と連携し始めることもある。

「BASIC」という交渉グループが、ブラジル、南アフリカ、インド、中国によって2009年のCOP15で結成された。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください