日本は低成長・低インフレで十分やっていける国だ。「成長教」と決別を!

2018年12月31日

2020年東京五輪の開催が決まり喜ぶ安倍首相(右から3人目)ら=2013年9月7日、ブエノスアイレス

2020年東京五輪の開催が決まり喜ぶ安倍首相(右から3人目)ら=2013年9月7日、ブエノスアイレス 2025年大阪万博の開催が決まり喜ぶ松井一郎知事(右2人目)ら=2018年11月23日、パリ

2025年大阪万博の開催が決まり喜ぶ松井一郎知事(右2人目)ら=2018年11月23日、パリ「高度成長の夢よ、再び」と言われても、今の日本ではどれほどの人が真に受けるだろうか。しかし、そんな掛け声がどうやら政府や経済界でこだましているようだ。

2025年の「大阪万博」開催が決まった。大阪府の松井一郎知事が中心となって誘致運動を展開。安倍政権や建設業界など経済界の一部も歓迎している。

2020年の東京五輪・パラリンピックが開催されたあとの景気の落ち込みが予想されており、その後のてこ入れ策として新たな対策の目玉になると期待されているようだ。

それにしても〈五輪・万博〉セットをこの時代に日本で再び実現することになるとは思わなかった。以前に開催したのは、東京五輪が1964年10月、大阪万博は1970年3~9月。高度成長の末期、まだまだ日本が発展途上の時代だった。

いまで言えば日本は新興国のようなものだった。だからオリンピックや万博の開催という「きっかけ」をバネにして、どうせ造ることが必要な道路や鉄道、施設を整備することには道理があった。

だが、日本が成熟国となり、高齢化社会、人口減少社会となっているいま、そのような「きっかけ」は必要ない。新たなインフラが必要な時代ではなく、むしろ人口減少に合わせてダウンサイジングすべき時期なのである。

安倍政権としてみれば、半世紀前の〈五輪・万博〉セットが「いざなぎ景気」(1965年11月~1970年7月までの57カ月)を導いたように、こんどの五輪・万博も成長の押し上げにつながる、少なくとも国民にそういう期待をばらまけると考えたのだろう。

半世紀前でさえ、オリンピックや万博が過ぎれば、投資や消費の盛り上がりが極端に減ることで景気は冷えた。それでも人口増、高成長の時代だからこそ、その落ち込みをカバーできたのである。

こんどの五輪・万博は違う。低成長・人口減少のなかでおこなわれるわけだから、特需景気の反動を吸収できる余地は少ない。落ち込んだあとのバウンドは期待できないのだ。

過日、いまの景気拡大期がいざなぎ景気を超えて戦後2番目の長さになった、と発表された。2019年1月まで拡大が続く可能性が強いと見られており、そうなれば長さだけでは戦後最長となる。

とはいえ、成長の光景はずいぶんと異なる。いざなぎ景気のころのように毎年10%近い成長をするような時代ではなく、1~2%成長もあれば、ありがたい時代だ。

それでも日本の政治家や政策担当者、企業経営者たちには高度成長やバブル経済の「成功体験」がこびりついた人が多い。成長があらゆる問題を癒やしてくれてきた過去を見ているから、どうしても成長を求めたくなる。高い経済成長があれば、多くの企業が潤い、雇用が増える。労働者の給料も増えるから消費もますます高まるし、税収も増えて政府財政も拡大できる。

だが、国家が豊かになり、先進国となって成熟すれば、成長率が低下傾向をたどるのは当然だ。まして日本は人口減少が始まっているのだから、1人当たり成長率を高めるのならともかく、全体の成長率をかつてのように年率2~3%以上に引き上げろ、というのは無理がある。

無理にでも成長率を引き上げろというのなら、かなりのエネルギーを注ぎ続けなければならない。それには尋常でない規模のコストもかかる。それが今の日本にとって正しい道なのだろうか。

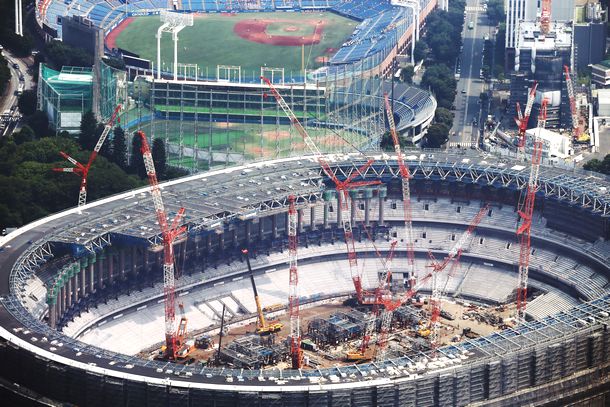

東京五輪にむけて建設が進む新国立競技場=2018年7月18日

東京五輪にむけて建設が進む新国立競技場=2018年7月18日ちなみに次の東京五輪・パラリンピックの大会経費はざっと1・35兆円(会計検査院が発表した関連経費をすべて含めると3兆円規模)、大阪万博は少なくとも2千億円以上と見込まれている。

五輪も万博も開催都市の費用負担が大きくなりすぎ、「迷惑イベント」と化している。立候補都市が激減するなかで、どちらも2回目の開催となる日本は気前が良すぎないか。大阪万博の誘致を松井・大阪府知事が独走気味に始めた際、経済界のなかにもそういう慎重論が少なくなかったという。

成長をめざす政策はいますべて「アベノミクス」の名のもとに集約される。安倍政権は1億総活躍社会、未来投資戦略、働き方改革……といった具合に看板を次々とかけかえながら政策の風呂敷をどんどん広げてきた。すべての戦略は「成長」を目的としている。

そのアベノミクスの屋台骨であり続けるのが日本銀行の異次元緩和である。

黒田東彦総裁が率いる日銀はこの6年近くに及ぶ景気拡大局面で、一度も金融を引き締めていない。これはかなり異常なことだ。完全失業率も有効求人倍率もバブル期以来といわれる好調さを維持している。企業業績も過去最高水準で推移し、設備投資も高水準が続いている。それなのに、これほど極端な超緩和政策をずっと続けている異常さとは、何なのだろう。

記者会見する黒田東彦・日銀総裁=2018年7月31日、東京都中央区の日銀本店

記者会見する黒田東彦・日銀総裁=2018年7月31日、東京都中央区の日銀本店景気拡大は必ずどこかで終わる。景気循環論からいえば、ここまで景気拡大が長期化してきたのなら、2019年あたりはそろそろ下降局面入りする可能性が高いと考えるところだ。世界経済もさまざまな要因から一つの調整局面を迎える、と見られている。

さて、そこで日本経済が悪くなったときに日銀はどうするのだろうか。こんどは今よりさらにハードで尋常でない金融緩和を始めるとでもいうのだろうか。

人類はこの何百年もの間、「成長教」という宗教にとりつかれている。そんな大胆な見立てをするのはイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリだ。世界で800万部超のベストセラーとなった『サピエンス全史』の著者。近著『ホモ・デウス』ではさらに壮大なスケールで人類の未来を描いている。

「サピエンス全史」を著したユヴァル・ノア・ハラリ氏=2016年9月26日、東京都渋谷区

「サピエンス全史」を著したユヴァル・ノア・ハラリ氏=2016年9月26日、東京都渋谷区この本のなかでハラリは、生き物はすべてアルゴリズム(物事やシステムを実行するときの方式・手順)であり、生命はデータ処理にすぎない、人類全体が一つの処理システムであって、「歴史」は効率を高めていく過程である、と言っている。そして資本主義もそのシステムの一部であり、人類は快楽や豊かさを求め「成長教」の戒律を守り、成長への歩みをけっして止めないできた、と歴史を喝破する。ハラリに言わせれば、資本主義も共産主義も、しょせんは成長をどう実現すべきか、というやり方の違いであって、どちらも成長教の一派にすぎないという。

常識の枠にとらわれない発想から生みだされた史観ではあるが、目の前の現実はまさにそう進んでいる。

12月21日、2019年度予算案が閣議決定された。一般会計の総額は101兆円と、当初予算段階で初めて100兆円を超えた。

総額を押し上げたのは、19年10月に予定されている消費税率10%への増税の対策費だ。キャッシュレス決済をした買い物客へのポイント還元策に約2800億円、住宅の購入支援に約2100億円、プレミアム商品券に約1700億円、重要インフラの機能を高める国土強靱化に約1兆3500億円。そして自動車税の減税など、消費増税で期待される税収増分はすべて使い切る勢いの大盤振る舞いだ。

これでは何のための消費増税かわからなくなる。

ハラリは言う。「歴史学者が過去を研究するのは、過去を繰り返すためでなく、過去から解放されるため」「歴史を学ぶ理由がここにある。すなわち、未来を予測するのではなく、過去から自らを解放し、他のさまざまな運命を想像するためだ」と。

成熟社会の日本にはそれなりの経済モデルがあるはずだ。過去の成長モデルにひきずられ、現状の成長率に満足せず、経済対策や金融緩和でカンフル剤を打ち続けるのはもうやめた方がいい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください