居場所のない子が集まってきたフリースクールから、共生社会への日本の課題を考える

2019年01月02日

労働に、観光に、「開国」へかじを切った日本は、これからどのような社会を作っていくのか。一歩先を行く、沖縄のフリースクール、つくばの公立幼稚園、神奈川の在日カンボジアコミュニティの3つの現場を取材して、外国人との共生、多様性を認め合う社会について考えてみました。

アメラジアンスクール・イン・オキナワの小学生のクラス=沖縄県宜野湾市

アメラジアンスクール・イン・オキナワの小学生のクラス=沖縄県宜野湾市アメリカの海兵隊が使用する普天間飛行場がある沖縄県宜野湾市。この住宅街にある公共施設を間借りして運営されているのが「アメラジアンスクール・イン・オキナワ」だ。

フリースクールだが、生徒が暮らす市町村の教育委員会が認めれば、ここを卒業すると地元の公立小中学校を卒業したとみなされる。

校名になっている「アメラジアン」は、アメリカ人とアジアの人々との間に生まれた子どもを意味する。1997年、5人の母親が「アメラジアンの教育権を考える会」を結成したのが始まりだ。

現在はNPO法人が運営し、4歳から15歳までの幼稚園児、小学生、中学生にあたる72人が通う。校庭はなく、狭い教室という環境下でも、楽しそうに学んでいる。

副校長の小嶺斐子さん(35)は、この学校の位置づけについて「公立学校で、『国際児』であるために、居場所のない子が集まってきて、今のように大きくなりました」と語る。

開校当初と比べて少し様相が違う点もある。「単純に、見た目が違うためにいじめを受けて、という子だけでなく、両親とも外国人で日本語を第一言語としない子で来ている子もいます。英語教育が必要と認められた子は例外的に受け入れています」

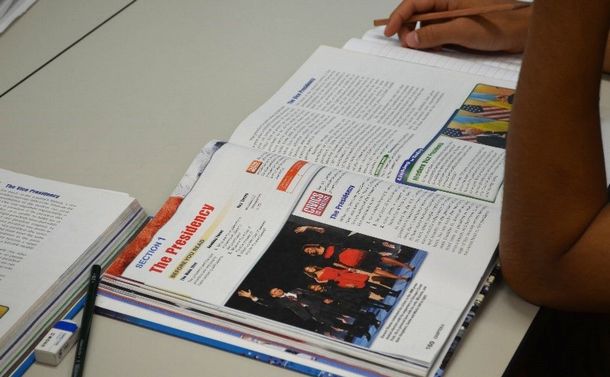

中学生の公民の授業=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

中学生の公民の授業=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ中学生の「公民」の授業を見学させてもらった。アメリカの教科書を使い、連邦議会や大統領の制度を英語でディスカッションしながら学んでいた。

授業の8割は英語で、2割が日本語だ。この2割で、日本語や日本の社会科を学ぶ。

中学3年生の、シャーベル・ケイリー・知花さん(15)と新城・ノエル・美南海さん(15)に話を聞いた。

ケイリーさんはこの学校について「すごく明るくて、家族みたい。先輩後輩もないし」と居心地の良さを強調する。ノエルさんは「生徒がやることが多い」という特徴を上げた。ノエルさんに何のことかと尋ねると、「ランチセールやフリーマーケットに参加して資金を集めました」と、取材直前にあった中学3年生の修学旅行の話をしてくれた。

大阪と京都への2泊3日の旅行だが、離島のため交通費がかさむ。そもそもフリースクールのために保護者は毎月3万1000円ほどの学費を負担している。校長のウィリアムス・トランパスさんによると、ひとり親も多く、生活困窮世帯に対する減免措置を受ける生徒も多いという。修学旅行資金集めは、経済的負担を軽くするためだ。

右から、ケイリーさん、ノエルさん、小嶺さん=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

右から、ケイリーさん、ノエルさん、小嶺さん=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ2人に、日本人とアメリカ人の両親を持つこと、両国の文化を学ぶことについて質問してみた。

ケイリーさんは、こう話してくれた。

「東京の私立小学校の交流があります。日本の人は、基地も戦争もほとんどの人が反対。私たち(アメラジアンスクールの生徒)は、日本とアメリカの両方の文化を知っています。改めて思うのは、両方から学ぶことで本当の歴史を知った方がいいということです」

この学校では、外部教師を招き、日本の歴史も教えており、その学習効果なのかもしれない。

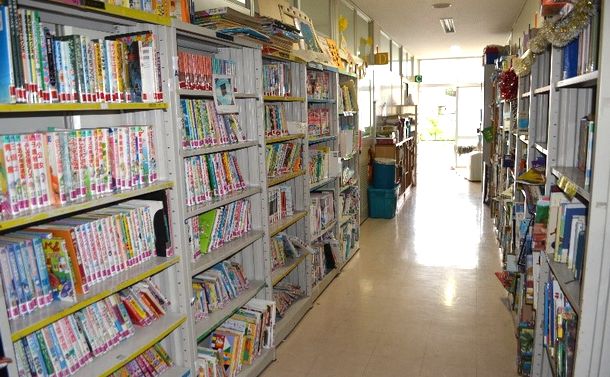

公共施設を借りたスクールの廊下は、図書館代わりだ=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

公共施設を借りたスクールの廊下は、図書館代わりだ=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワノエルさんには、アイデンティティーについて尋ねると、こう話してくれた。

「ここにいると、周りの人たちも多様な背景を持っているので、何も言われることはありません」

「たまに、日本の高校に見学に行くと、『ハーフでうらやましいな』と言われますけど、やっぱり人間としては一緒なのではないかと思います」

ウィリアムスさんは、「日本の公立学校に行くと、『私は日本人? アメリカ人? どっち』と悩んでしまいます。ここに来ている生徒は、私が日本人か、アメリカ人か、なんてそんなに感じないのではないでしょうか」と話す。

日本人がよく使う「ハーフ」という言葉についても、この学校では「ダブル」という言い方をしている。つまり「日本人50%、アメリカ人50%」の「ハーフ」ではなく、「100%のアメリカ人と、100%の日本人」の「ダブル」であるという考え方だ。ウィリアムさんは「両方の文化を理解し、その場に応じてそれぞれのやり方ができるように教えています」という。

車で5分ほど走ったところにある公共施設の体育室を借りてのスポーツの授業=アメラジアンスクール・イン・オキナワ

車で5分ほど走ったところにある公共施設の体育室を借りてのスポーツの授業=アメラジアンスクール・イン・オキナワケイリーさんによると、お母さんはお父さんがアメリカに帰ってから日本の学校に行かせるしかないかな、と考えていたという。その後この学校の存在を知って「2つの文化を忘れないように」という思いから通うことになったという。この学校のいいところは、「みんなが家族みたいなところです」と話す。

ノエルさんは「同じ感じ」と言いつつ、「この学校がなかったら、お父さんは基地と関わる仕事をしているので、基地の中にある学校に行っていたかもしれません」。

ウィリアムさんが「ひとり親の生徒が多い」といように、親が「もう一つのアメリカ文化も忘れないで欲しい」と願って、ここで学ぶ生徒が少なくないという。

授業はアメリカの教科書を使って行われる=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

授業はアメリカの教科書を使って行われる=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワノエルさんも、ケイリーさんも、4月からは日本の公立高校に通う予定だ。

小嶺さんによると、9割が県内の公立高校に進学し、残り1割が県内の私立高校やインターナショナルスクール、アメリカの高校だそうだ。

ノエルさんは、英検準1級、ケイリーさんは2級だ。日本英語検定協会が公表している「目安」では、ノエルさんは「大学中級程度」、ケイリーさんは「高校卒業程度」の力を持つ。多くの生徒は、この強みをいかして、推薦入試を受けていくという。

将来の夢を聞くと、こう語ってくれた。

「ITを学びながら、サイドジョブでイラストレーターをやりたい」(ノエルさん)

「心理学者になりたいので、研究が進んでいるアメリカの大学に行きたい」(ケイリーさん)

ふたりとも、できれば米国の大学に行きたいという。

校長のウィリアムス・トランパスさん=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

校長のウィリアムス・トランパスさん=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワウィリアムさんの子どもも、沖縄出身の妻との間に生まれた「ダブル」だ。

「私は、自分の子どものアイデンティティーはしょっちゅう確認しています」ともいう。「沖縄の文化をリスペクトしています」というウィリアムさんだが、いずれはアメリカの学校でも学ぶ機会を設けてあげたいと考えている。

ケンタッキー州生まれのウィリアムさんは、隣の家がアフリカのザンビアから来た人で、通りを隔てた向かいの家がメキシコから来た人だった。「アメリカ映画を見たら、アメリカ文化を感じると言いますが、それはアメリカではありません」「アメリカ人と言っても、ネイティブの人もいれば、中国系や韓国系、メキシコ系といった人たちもいるからです」と指摘する。

教室前に置かれたクリスマスツリー。米国の教育をベースにしているが、日本文化や社会科も必須で教えている=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ

教室前に置かれたクリスマスツリー。米国の教育をベースにしているが、日本文化や社会科も必須で教えている=沖縄県宜野湾市のアメラジアンスクール・イン・オキナワ小嶺さんも、那覇市で生まれ育ったが、インターナショナルスクールで育った。高校はアメリカへ。その後、カナダの大学、イギリスの大学院で学び、ドイツで研究をしていた。テーマは「日本における在留外国人の社会統合」だ。

「日本に戻ってきて感じたことは、差別に合わなかったか、とよく聞かれることです」と指摘する。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツでは、差別されていることを感じたことが「皆無に近かった」という。「外国で暮らしていた時の方が、自分が目立ちませんでした」という。

小嶺さんの国籍は「日本」で、父親は沖縄県生まれ、母親は島根県生まれの日本人だ。それでも、どこから来たかと、沖縄で聞かれる。

学校でエイサーの練習をするため、近所の家に音で迷惑がかかるかもしれないと思ってあいさつに行ったときのエピソードを教えてくれた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください