日本社会にすでに定住した人々は新たに来日する外国人をどう見ているのか

2019年01月04日

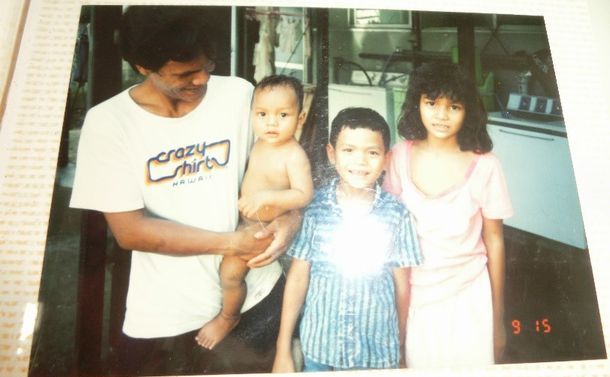

日本に難民として来日して間もないころの松橋南里さん(右)家族。今でもアルバムで大切にしている=松橋さん提供

日本に難民として来日して間もないころの松橋南里さん(右)家族。今でもアルバムで大切にしている=松橋さん提供彼らは今、母国のコミュニティーや文化を大切にするとともに、技能実習生ら日本に在留する人たちの相談に応じている。彼らの視点を通じて、共生を巡る日本社会の課題を考えたい。

ベトナムやカンボジアはいま、ビジネスや観光、そして外国人技能実習生の母国というイメージが強いが、日本は1990年代までに約1万1000人のインドシナ難民を受け入れてきた。

神奈川県平塚市にあるNPO法人在日カンボジアコミュニティの副理事長、松橋南里さん(37)は1989年、難民として両親とともに8歳で来日し、定住した。今は日本人と結婚し、大手企業に正社員として勤めている。

父親は、カンボジアの寺院で生活していたが、のちに内戦を戦う少年兵になった。母親も親元を離れ、強制労働をさせられていたという。ふたりともそんな生活が嫌でタイ国境にある難民キャンプに逃れ、そこで出会い、子どもができた。

松橋さんら子どもたちはカンボジアで暮らしたことがない。日本に来てからは差別を受けたり、アイデンティティーに悩んだりしたこともあったという。「小中学生のころ、カンボジアが嫌いだった」「戦争のイメージがあって、日本人がうらやましかった」と振り返る。

彼女は私の取材に対して「技能実習生と私たちのような背景がある難民を、同じに見るのは違うと思います」と話した。

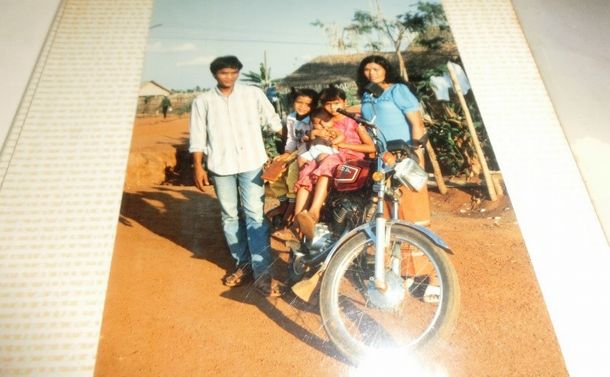

松橋さん家族がタイ国境の難民キャンプで過ごしていたころ=松橋さん提供

松橋さん家族がタイ国境の難民キャンプで過ごしていたころ=松橋さん提供2001年6月1日発行の難民事業本部ニュース「ていじゅう」には、日本語スピーチコンテストの「在日5年以上」の部門で最優秀賞に輝いた松橋さんのスピーチが掲載されている。専門学校生の時のものだ。松橋さんに許可をもらい、少し紹介したい(カギ括弧の言葉はスピーチから引用。他は要約)。

「日本に来るまで私は、カンボジアで内戦が起こっているということを知りませんでした」

神奈川県大和市にあった大和定住促進センターで8カ月間、日本語や日本での生活を学んだ。その後、家族で暮らした川崎市のアパートで、父親が激しい腹痛で倒れた。片言の日本語しか話せない家族を助けたのは、同じアパートに住む日本人やセンターの職員だった。

日本語が分からないまま小学3年に編入したが、友だちができなかった。「タイで好奇心旺盛だった私は、この時、自信をなくした感じがしました」

運動会がどういうものか知らず、学校からの手紙も読めず、両親は来られなかった。通学途中に1学年上の児童が「難民がきたー!」と言うのが聞こえてきた。松橋さんは「難民って何?」と尋ねたそうだ。

「その答えを初めて知ったときにとても大きなショックを受けました。『難民』という言葉は私にとって差別用語に感じられたのです」

小学校、中学校、高校と卒業し、将来の夢を見据えて専門学校に進学した。多くの壁を乗り越えてきた。そして、このような胸中に達した。

「私にとって日本は第二の母国です。私はカンボジア人で日本人なのです」

松橋さんはこのような経験を踏まえ、「外国籍の子どもが、日本語が分からない中で、日本人と同じように学校生活を送ることに無理があります」と指摘し、サポートを手厚くする必要があると強調する。

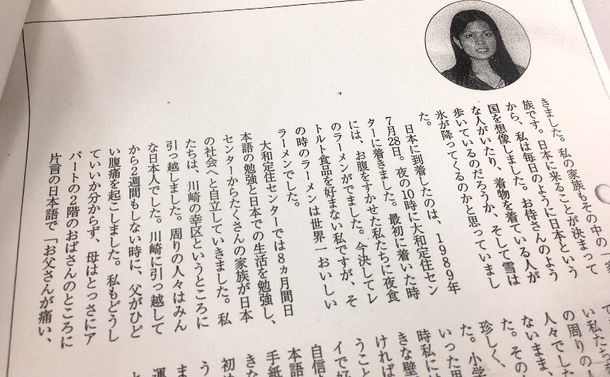

最優秀賞をとったスピーチの内容が載った冊子の写し=松橋さん提供

最優秀賞をとったスピーチの内容が載った冊子の写し=松橋さん提供両親は家の中でカンボジア語を使っていたが、中学生のとき、カンボジア語で文章が書けないことに気付き、勉強を始めた。カンボジアの伝統舞踊も習い始めた。伝統舞踊は「日本にいる私がカンボジアとつながれる一つ」という存在にまで大きくなった。

NPOでも伝統舞踊教室を担当している。「今度は自分が子どもたちに伝える側。日本で暮らす子どもたちにも、カンボジアとつながっていることを知って欲しいし、それが誇りにもなっていくと思います」と話す。

松橋さんが日本国籍を取得したのは、就職試験で壁を感じたからだ。

あこがれの職業である外資系企業の採用条件に「日本国籍を有する者」という記載があった。松橋さんはその後、よりよい企業への就職を考え、アジア福祉教育財団難民事業本部のサポートを受けて日本国籍を取得した。日本の学校教育を受け、難民認定もされていたうえ、難民事業本部のサポートがプラスに働いたと思われる。

松橋南里さんと子ども

松橋南里さんと子ども平塚市の横内団地。田畑の中に集合住宅が並ぶ。NPO法人在日カンボジアコミュニティ理事長の楠木立成さん(58)は、この近くでバイクや自動車などを輸出する会社を経営している。

楠木さんは、カンボジアで教員をしていた。1984年、政治的迫害を恐れてタイ国境にある難民キャンプに脱出した。1990年に難民として来日し、定住した。東京・品川にあった「国際救援センター」で日本語や日本の生活を学びながら約半年間を過ごした。

その後、横浜市内にある自動車会社に就職した。1994年、平塚市のプラスチック加工会社に勤めるカンボジア人の友人の誘いもあって転職・引っ越し、家族を呼び寄せた。

2008年のリーマン・ショックでリストラされたが、雇用保険という命綱があって助かった。高等職業技術校に通って車やバイクを整備する資格を取得し、カンボジアへの中古車輸出で起業した。

楠木さんは取材で会った際、自分たちの立ち位置についてこのような表現で語った。

「私たち難民は、ずっと日本社会に貢献したいと思っています。サッカーの国際試合を見れば、自然と日本代表を応援していて、負けると悔しい」

今ニュースで話題になっている技能実習生に対しては、たとえ母国が同じでも、日本に来た理由は違うし、自分たちはこれまで日本社会で努力してきたのだから、同一視しないでほしいという思いが楠木さんにもある。

日本で暮らすカンボジア人の互助組織は前々からあった。トラブルや困難なことを抱えた人を助け合う組織だ。2012年にNPOに移行した。現在の理事長の楠木さんは「私の気持ちとしては、日本人にカンボジアのことをもっと知らせていきたい」とし、活動の幅を広げていく考えだ。

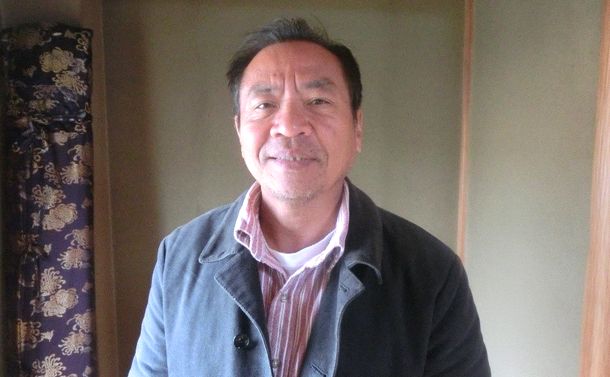

楠木立成さん

楠木立成さん楠木さんは2005年、日本国籍を取得した。国籍取得の理由の一つが、子どもたちが日本で学んだり、仕事をしたりしていくために有利ということだった。「楠木」という姓は、好きな武将の楠木正成からとった。

そんな楠木さんでも、「日本で28年間生活していますが、日本人になるのはなかなか難しい」という。だから「少し日本人が外国人に歩み寄ってもいいと思う」と感じている。

どのような点で難しいのか。尋ねてみると、いくつか例を話してくれた。

日本人は「深く考え、計画を立てて行動するような人生」を過ごしていると感じるが、「東南アジアの人たちはそのような暮らしに慣れていません」。日本人は「YES」「NO」をはっきり言わず、遠回しの表現を使うことが多く、日本語の理解力が劣る外国人は誤解しやすい。「お前」という呼び方は「見下されているとみんな感じています」という。

プノンペンの高層ビルの減築現場のそばで生活する建設労働者たち=2017年7月18日

プノンペンの高層ビルの減築現場のそばで生活する建設労働者たち=2017年7月18日NPOのメンバーが今抱える大きな問題の一つに、日本には「カンボジア人のためのお寺がない」ことがある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください