「介護離職ゼロ」へ、女性偏重の負担を見直しオールジャパンで対応を

2019年01月07日

育児の「イケメン」に続き、介護でも「ケアメン」の増加が望まれる(写真と本文は関係ありません)

育児の「イケメン」に続き、介護でも「ケアメン」の増加が望まれる(写真と本文は関係ありません)急速な高齢化が進む中、介護の負担は大きな問題だ。一人っ子同士の夫婦で、共働きの筆者も、介護と仕事の両立に直面している。

介護を要する人は2018年9月現在で685万人。これに対して公的な介護施設(特養)の定員は58万人と少ない。民間も含めて介護施設は増えているが、介護分野の有効求人倍率は1.8倍(2013年)から3.5倍(2017年)に上昇するなど、介護を担う人材は明らかに不足している。

一方、団塊世代が後期高齢者になる2025年には、75才以上の人口は2180万人と、2017年に比べて25%の増加が見込まれている。介護のニーズはますます逼迫することが予想される。

従業員が仕事を続けたくても介護のために離職したり、能力を発揮できなければ、社会にとっても大きな損失だ。介護、看護の理由による離職者数は、2009年から2016年の間に倍増している。安倍政権は「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、介護離職ゼロを標榜しているが、具体的な道筋は見えていない。

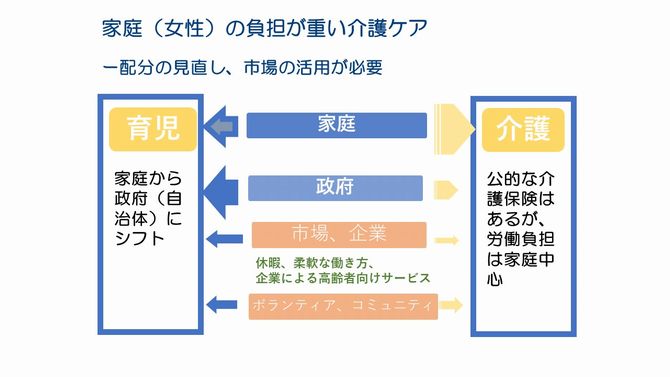

介護と育児は、個人と社会で負担をシェアする、という点で共通している。だが両者の制度には大きな違いがある。

介護や育児を受け持つ主体は、家庭、政府、民間(市場)、ボランティアの4つがある。育児の場合、家庭から政府へのシフトが進んできた。保育施設の約8割は政府が補助する認可保育園であり、政府は待機児童ゼロを目標に掲げて、保育所の増設を進めている。

東京都を例にすると、2013年から2017年にかけて、認可保育所の定員は4割増えている。ただ、保育時間の延長など、利用者にとってサービスが向上すると、需要も増えることから、待機児童はなかなか減らない。それでも全体の申込者からみると待機児童は約1%であり、他国と比べても、公的支援は充実してきた、と評価できる。

一方介護については、公的な介護保険が導入されたが、負担の多くは家庭が担っている(下図)。

まず介護保険制度の下での、要介護、要支援の認定は受けていないが、自立した生活ができない人が存在する。その場合は、配偶者、子どもや近親者がサポートすることになる。また要介護者の認定を受けたとしても、昼間だけ施設で預かるなど、自宅での療養と家族の関与が前提となるケースが多い。

日本の社会通念としても、介護は家族で解決する問題、という考えが根強く、特に女性には男性以上にプレッシャーがかかる。筆者の周りでも、親が要介護者で、男女の兄弟がいる場合、女性のほうが、より重い役割を果たしていることが多い。実際に介護離職の8割以上は女性となっているが、女性活躍の推進にも支障となりかねない。

能力と実績を評価されて役員に登用されたものの、両親の介護のために、ポジションをあきらめた、という話を耳にすることがある。今後は、晩婚化、少子化が進む中で、さらに若い世代も介護と仕事の両立に苦労することになるだろう。

筆者は、家庭、とりわけ女性に集中する介護負担を他の主体に分散させていく必要があると考える。

高齢者医療の専門家である大塚宣夫氏は、阿川佐和子氏との共著書である「看る力」(文藝春秋)の中で、介護問題は一人で抱え込まず、なるべく多くの人を巻き込む「駅伝型」が望ましい、と主張している。

まず家庭内では、家族メンバーの協力を仰ぐことが必要だ。すでに育児については、夫の役割や、働き方そのものの改革が必要という認識が広がった。育児に協力的な「イクメン」は、理想の男性として支持されている。

介護についても同様に「ケアメン」を増やしてはどうか。大塚宣夫氏は、その一歩として、男性の生活の自立と家事の習得を提案している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください