神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(2)

2019年01月24日

第59帝国議会、著作権改正法案が採決されるので傍聴に来た文士たち。左和服で立っているのが山本有三、その右沖野岩三郎、その右岸田国士(柱の下に立っている)らの姿がみえる=1931年2月27日、東京市麹町区(現千代田区)

第59帝国議会、著作権改正法案が採決されるので傍聴に来た文士たち。左和服で立っているのが山本有三、その右沖野岩三郎、その右岸田国士(柱の下に立っている)らの姿がみえる=1931年2月27日、東京市麹町区(現千代田区)著作権は永久権ではなくある期間が経過すれば消滅します。保護期間が設けられた趣旨は、著作権は情報の独占権として他人の表現の自由を制約するため、必要な限度を超えて保護をさせないという政策的理由とも説明されます。

著作権は創作時より保護されます。その終期は、日本では、つい最近まで著作者(著作物を創作した者)の死後又は著作物の公表後50年までと規定されていました。日本も批准しているベルヌ条約も、著作者の生存の間及びその死後50年を保護期間と定めています。以下便宜上、「死後又は公表後」という表現を省略し、単に50年、70年という場合があります。

この度、日本での保護期間が延長され、2018年12月30日をもって、50年が70年に変更されました(51条以下)。

死亡した日の属する年の翌年1月1日から起算するので(57条)、例えば2018年12月30日に著作者が死亡した場合、終期は、2019年1月1日から起算して70年後の2088年12月31日となります。以下便宜上、改正前の著作権法を現行法、改正後のそれを新法といいます。

著作権法上の著作物とは創作的表現を意味し、幼児が描いた絵から武満徹の楽曲まで等しく著作物と考えられています。2010年に3歳の幼児が描いた絵の保護期間は、この幼児が仮に83歳まで生きた(2090年に死亡した)とすると、新法上その終期は2160年となります。つまり、この絵は150年にもわたって保護を受けることになるのです。

もっとも、全ての著作物が延長されるわけではなく、改正のタイミングで既に保護が満了していた作品の著作権は復活しません。改正法施行日の前日である2018年12月29日に著作権が存在する著作物については新法により、2018年12月29日時点で既に著作権が消滅している著作物は従前の例による(従前の現行法の保護期間で算定される結果、消滅している)と定められたためです(平成28年法律第108号)。

つまり、50年で算定した結果2018年12月29日時点で保護期間が満了しているものは、既に権利が消滅しており、70年での計算は不要となります。他方、50年で算定した結果2018年12月29日時点でまだ著作権が残っているものは、70年で計算し直さなくてはなりません。

まとめると、1967年以前に著作者が死亡(又は公表)した場合には死後(又は公表後)50年、1968年以降に著作者が死亡(又は公表)した場合には死後(又は公表後)70年で算定されることとなります。改正されなければ昨年末で著作権が切れたはずの作品は、2038年12月31日まで保護されることとなりました。

これだけでもちょっと計算が面倒だと思いませんか? しかし、保護期間との闘いはここからです。

上記に加えて、保護期間には非常に厄介な問題があります。戦時加算です。

第二次世界大戦前・戦中の連合国(米・英・仏など)の作品の著作権は、著作権法上の保護期間に戦時期間が加算されます(いわゆる戦時加算特例法4条)。戦時期間中に連合国の著作物が日本で使用されなかったことへの補償の趣旨で、敗戦国の日本が(かつ、敗戦国の中でも日本のみが)強要された、第二次世界大戦の不平等条約によると言われています。

講和条約締結のためサンフランシスコを訪れた日本全権団を歓迎する在留邦人主催の歓迎会=1951年9月4日、米サンフランシスコ・フェアモントホテル

講和条約締結のためサンフランシスコを訪れた日本全権団を歓迎する在留邦人主催の歓迎会=1951年9月4日、米サンフランシスコ・フェアモントホテル戦時加算は新法下でも残り、主な連合国について、70年に最大10年5ヶ月が加算されます。よって、これらの戦前作品の日本での保護は実質的に80年強と考えなくてはならなくなりました。

例えば、1959年没の著作者の作品は、改正前の死後50年の算定で2009年12月31日に保護期間が満了するはずです。しかし、この著作者がフランス国民で1943年5月2日に作品を創作した場合、この作品の著作権は、1943年5月2日からこのフランスとの戦争が終わった(日仏間でサンフランシスコ平和条約が締結された)日の前日1952年4月27日までの3284日が加算され、2018年12月28日まで存続すると考えられます。

この創作が1日前の1943年5月1日であれば、戦時期間3285日が加算される結果、2018年12月29日に著作権がまだ存在するため、新法が適用されます。そして死後70年の2029年12月31日に3285日が加算され、2038年12月29日まで著作権が存続することになるのです。後者は、戦時加算と新法の改正の合わせ技により通常より実に29年も長く保護されることになった著作物の例です。

保護期間の計算が複雑になってきました。しかし、闘いはこれだけでは終わりません。

先ほど、「改正のタイミングで既に保護が切れた作品の著作権が復活することはない」と書きました。これは今回の、50年から70年への改正の話でした。

しかし、同じことが、実は1971年にも起こっていたのです。

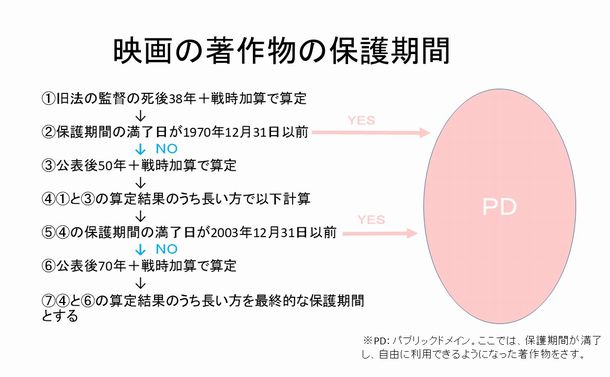

現行法より前の法律(旧法といいます)適用下の1970年12月31日までは、保護期間は基本的に著作者の死後38年とされていました。この1970年改正の際にも、今回の改正と同様、「施行の際既に著作権が消滅した作品を除いて、現行法の保護期間に乗り移る」と規定されていたのです(現行法附則2条。施行日を区切りにしている点で今回の改正とは異なります)。

この附則に基づき、旧法の保護期間で計算した結果、施行の際(1971年1月1日)に既に保護期間が満了していたかを考慮しなくてはなりません。そのため、1970年12月31日までに創作された著作物に関しては、新法になった今も、旧法の計算方法を知っておかねばならないのです。

旧法が計算方法を複雑化させる要素はまだまだあります。

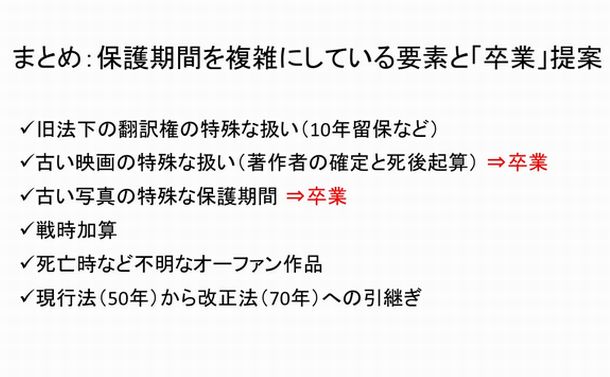

写真の著作物は今ではほかの著作物と同じですが、旧法下では公表後10年(後に13年)しか保護を与えられていませんでした。独創性が希薄であるというのが理由です。ベルヌ条約でも最低25年保護すればよいと定められています(7条4号)。

なんだか盛り上がって来たので、もっとややこしい話をしましょう。

著作権のうち翻訳権について、旧法下では、原作が発行された翌年1月1日から10年以内に日本で翻訳出版されなければ、以後は誰でも日本で翻訳出版できるということになっていました(10年留保。旧法7条)。そればかりか、この10年留保が適用される場合の戦時加算は通常の戦時期間に更に6ヶ月加算されます(戦時加算特例法5条)。

また、翻訳権の保護は翻訳が元来的に条約との関わりが深いために、国によっても異なる考慮が求められます。例えば、アメリカとの関係では、1941年までは相互に翻訳自由であり、10年留保の適用がありませんでした。

どうでしょうか。楽しいですか、こんな話。

極めつきは映画の著作物です。映画の著作物(広く動画作品)は、そもそも著作者は誰かという点から問題となりました。これは旧法が基本的に保護期間の終期を著作者の死後38年と定めていたことによります。現行法では映画の著作物は公表後起算(50年)に変更され、この点はクリアになりました。更に、2003年に著作権法が改正され、映画の著作物に限ってはこのとき既に保護期間が公表後50年から70年に延長されています。

このように、旧法の適用があるだけで、古い著作物の保護期間の計算が更に複雑化するのです。

こんな話を喜ぶのは著作権マニアだけですが、現実の現場ではこの複雑方程式を解かないと、作品を使って良いのか、どこにいるともわからない権利者を見つけ出さないと使えないのかの区別もつかないのです。

特に元凶と言えるのは、「旧法と現行法を比較して旧法の保護期間の方が長い場合には旧法による」ことを定めた、下記の原始附則(昭和45年法律第48号附則)7条という規定です。

原始附則(昭和45年法律第48号附則)7条

(著作物の保護期間についての経過措置)

第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。

この附則は、旧法下で創作された著作物の著作者の期待を保護する趣旨で規定されたものです。現行法下ではまだしも更に新法に突入した今、この保護は果たして合理的でしょうか。

保護期間が延びることによって利益を受けるのは著作者ではなく、著作権者です(譲渡されなければ著作者の死後は著作者の相続人となります)。他方、保護期間が延びることによって不利益を受けるのは利用者です。保護期間が長くなればなるほど、自由利用ができるようになるまでの期間が延びるからです。

しかし、利用者にとって最大の不利益は、「保護期間満了日がわからない」ことではないでしょうか。

縷々記したとおり、保護期間は著作物によっても、著作者の国によっても異なり、計算が煩雑です。時が経つにつれ、旧法時代の文献も減り、わからないことが増える。今回の改正でも残った戦時加算もあります。

先ほどは詳しく触れませんでしたが、戦時加算は「連合国民が著作権を取得した場合」に適用されるため、著作権が譲渡された場合には計算がより複雑になり得ます。例えば非連合国民と連合国民の間で著作物が譲渡された場合などは、日本にいる我々がその権利帰属を正しく知ることは困難です。古い作品であればあるほど、証拠が散逸し、事実の把握はより難しくなるでしょう。

保護期間は幾重にも絡まった糸のようです。この糸を解くのは専門家ですら容易ではありません。結果、権利が残っているかどうかも「わからない」という事態が発生するのです。

利用者にとって「わからない」ことは、利用を控える判断につながりやすいでしょう。ひいては著作物が利用されなくなります。

AIによる大量創作のこれからの時代、死後70年も経てば、利用されないまま忘れ去られる著作物も多くあるでしょう。これは著作者にとっても本意ではないのではないでしょうか。

このようなマイナス要素を覆すほどの、既にこの世を去った著作者による古い作品を保護すべきとする合理的な説明は難しいように思います。せめて、旧法下の古い作品について、満了期間が不明であるために利用できないという事態は、解消すべきではないでしょうか。

既に1971年、2018年と2回も保護期間が改正されたにもかかわらず、我々はいまだ旧法からの呪縛を脱せずにいます。でも、平成も終わろうとしている新しい時代がくる今、二世代も前の昭和の時代を未練がましく引きずるのはやめませんか。

わかりづらい保護期間の元凶の一つとなっている、原始附則第7条(「旧法と現行法を比較して旧法の保護期間の方が長い場合には旧法による」)について、規定を設けてはどうでしょう。「旧法下で創作された著作物は、2020年12月31日をもって、附則第7条の適用を終了する」と。

たくさんある糸のうち、せめて、旧法の適用という一本を取り払ってみては? きっと、その一本からするすると解けてくると思います。

これが、筆者が提案する、旧法からの卒業なのです。

なぜ2020年なのかというと、1970年12月31日に旧法の適用が終わりましたので、ちょうど50年の区切りとなるためです。2020という数字もわかりやすい。それ以上の意味はありません。が、どこかで見切りをつけるとはこういうことだと思います。

保護期間は旧法の適用のほかにも、それを複雑化する要素は種々ありますが、条約に反しない限りで断捨離を試みてみました。

シンプルで穏やかな提案のつもりでしたが、「リンク」当日の私の発表は、複雑な保護期間制度に対する怒りに満ちたものであったらしく、皆さんから「怒ってたね」と評されました(イベント終了後、現場に残された資料に中山先生が「うっぷんが爆発」とお書きになっていたのを発見しました)。“爆発”はどう評価されたのか? 結果は最終回のお楽しみです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください