神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(3)

2019年01月31日

私は、バンド活動にのめり込んだ学生時代を過ごしたこともあり、弁護士として、音楽に関わる案件を多く取り扱っています。

昨年に設立した音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」は、設立1周年を迎えました。

新年早々には大好きなジャズピアニストであるRobert Glasperのライブに2日連続で行き(1日目が最高だったので、すぐに翌日のチケットを取ってしまいました)、今年も音楽に関わる仕事をしていく決意を新たにしたところです。

さて、そんな思いを込めて、私からは、DJプレイを可能にする権利制限規定という、直球の提案をさせていただきたいと思います。

クラブカルチャーを愛する方々からは、無粋であると感じられてしまうかもしれません。しかし、この提案は、DJプレイの法的な問題点をただ指摘するという趣旨のもとで行うものではありません。

昨年末のTPP11発効に伴う著作権法の改正により著作権法違反が一部非親告罪化したこととの関係で、自分の好きな音楽文化に危険が迫っているのではないかという危惧から、あえて問題提起を試みるものです。

まず前提ですが、本稿におけるDJプレイとは、クラブなどの音楽を聴く目的で集まる場所において、楽曲を再生し、これを絶え間なく続けていくことで、オーディエンスを踊らせるという行為のことを想定しています。

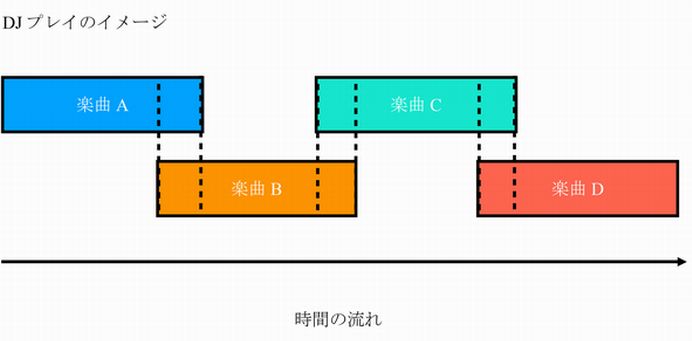

音楽ジャンルやDJそれぞれのスタイルによっても変わりますが、一般的なDJプレイのイメージは次のようなものです。

楽曲Aの終盤に楽曲Bの再生を開始し、点線で囲まれている部分は、楽曲AとBが同時に再生されている状態になります。

DJは、二つの楽曲が同時に再生されている状態において、両楽曲の速度、音程、音量などを調整することで、聴き手に違和感が無いようにし、また、混ざり合った二つの楽曲により新たなハーモニーを生み出したりします。このような行為を楽曲C、楽曲Dと繰り返していき、数十分から数時間にわたってプレイしていきます。

DJがプレイするクラブという場所の風営法上の問題点については、いわゆるNOON裁判を契機に注目されることとなり、その後法改正に至りました。

改正風営法により全ての問題が解決されたわけではありませんが、同法に基づく許可を取得したクラブは適法に営業を行うことができることとなりました。

他方で、DJという行為自体の著作権法上の問題点については、未解決なままです。

①演奏権との関係

観客の前でDJが楽曲を再生する行為は、各楽曲の著作権者の演奏権との関係が問題となります。

この点、DJがプレイする会場が、JASRAC等の著作権管理団体に対して楽曲の著作権の利用料を支払っている場合には問題ないとも思えます。

しかし、DJは、一般的な知名度の高くないアーティストの楽曲や、レコードでしかリリースされていない楽曲などを使用することがあり、このような楽曲については、著作権管理団体に信託されていないことが多くあります。

私は趣味でDJをしていますが、とあるイベントに出演した際に再生した楽曲(1時間のDJで17曲を再生しました)のうち著作権管理団体に信託されていることが判明したのは、7曲だけでした。判明したと言ったのは、確認することができたのがこれだけだったからです。

JASRACは海外の著作権管理団体と相互管理契約を締結しているため、日本国内における外国曲の利用についても、JASRACでの手続きで足ります。

しかし、外国曲についてはJASRACのデータベースであるJ-WIDにその全てが搭載されているわけではありません。そのため、J-WIDを検索するだけでは足りず、GEMA(ドイツ)、ASCAP(アメリカ)などの各国の著作権管理団体のデータベースで検索をする必要があり、その結果、見つかったのがこれだけだったのです(見つけることが出来なかったものの実際には信託されている楽曲があるかもしれませんが、外国曲の著作権管理がどの国のどの団体で行われているかを確認することはそれだけ大変です)。

著作権管理団体に信託されていない楽曲については、著作権者から直接利用許諾を受けなければなりません。

しかし、DJは、多くの場合、実際に再生する楽曲やその順番をあらかじめ決めておくのではなく、ある程度の曲数まで頭の中で絞っておいて(実際に使用するよりも多くのレコードをクラブに持ち込んでおいて)、実際に使用する楽曲をその場で選択しますから、事前に各楽曲の著作権者の許諾を得ておくということは現実的ではありません。

また、事前に許諾を得ようと試みた場合であっても、著作権者が見つからない、著作権者が複数いる、著作権者が許諾に応じてくれないなど、様々な問題に直面することがあり、許諾を得ておくことは簡単ではありません。

②編曲権及び同一性保持権との関係

DJプレイにおいて、楽曲と楽曲を続けて再生していく際には、各楽曲の速度、音程、音量などを調整した上で、複数の楽曲を重ね合わせることが行われます。

この行為を二次創作と評価できるか否か(原楽曲に新たな創作性を加えているか)についてはどちらの解釈もあり得ますが、仮に二次創作と評価する場合には、楽曲の編曲権との関係で問題となります。

また、これは同時に、著作者の有する楽曲の同一性保持権との関係でも問題となるでしょう。

編曲権及び同一性保持権については、著作権管理団体で管理されていないため、それぞれの楽曲の著作者や音楽出版社等から個々に許諾を得る必要があります。

しかし、個々に事前に許諾を得ておくことが現実的ではないことは、演奏権と同様です。

③複製権との関係

DJ機材の進歩により、複製権侵害の問題も生じるようになりました。

かつて、DJは、レコードをターンテーブルを用いて再生していました。しかし、CDJと呼ばれるCD版ターンテーブルが登場すると、楽曲の音源データをCD-Rにコピーしてこれをクラブに持ち込み、DJプレイを行うことが可能になりました。

また、その後、USBメモリに楽曲のデータを記録して使用することや、DJソフトウェアをインストールしたパソコンを用いてDJを行うということが可能になりました。

楽曲のデータを用いた新しいスタイルのDJプレイは、楽曲の電磁的コピーを伴うため、著作権者の有する複製権との関係で問題があります。

④公衆送信権または送信可能化権との関係

DJプレイを録音または録画し、SoundCloudやYouTubeといったサービスにアップロードしてアーカイブ化したり、生配信したりするということもよく行われています。

これは楽曲の著作権者の有する公衆送信権または送信可能化権との関係で問題となると同時に、レコード制作者(原盤権者)や実演家の著作隣接権との関係でも問題となります。特に著作隣接権については、楽曲のように管理団体で一括して許諾を受けるということも困難です。

なお、私見ですが、特にテクノやハウスといった一部のジャンルの楽曲では、楽曲同士をつなぎ合わせ易いようにイントロとアウトロが長くなっているなど、DJプレイにおいて使用されることが想定された構成になっている場合があります。このような楽曲について、著作権管理団体に信託されていない場合には、DJプレイにおいて使用されることについて、著作権者の黙示の包括的な承諾があるとも評価できるのではないでしょうか。

もっとも、これは特定のジャンルのさらに一部の楽曲に限った話であり、問題は残ります。

このように、DJプレイには、著作権法との関係で多くの問題点が含まれています。

それにもかかわらず、これまでDJプレイの法的問題点について語られることは、必ずしも多くありませんでした。これは、著作権法違反が親告罪(被害者の告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪)であるために、実際にDJが著作権法違反で逮捕されたり刑事裁判の被告人となったりする可能性が極めて低いと言えたからというのが一つの理由でしょう。

Little Pig Studio/Shutterstock.com

Little Pig Studio/Shutterstock.com楽曲の著作権者、特にDJで使用されることを想定した広義のダンスミュージックの著作権者からすれば自分の楽曲がDJで使用されることは一般に嬉しいことですし、仮にこれを望まない著作権者がいたとしても、時間や手間を考えると刑事告訴を行うことは現実的ではありません。

それゆえ、DJ達は、仮にそれが形式的には著作権法違反と評価される可能性があったとしても、基本的には何の問題もなくDJプレイを行うことが出来ていましたし、私達はそれを聴いて楽しむことが出来ていました。

しかし、今後は、そのような状況は続かないかもしれません。

平成30(2018)年12月30日、TPP11発効に伴う著作権法の改正により、著作権法違反の一部について、非親告罪化されたからです。

少し簡略化しますが、著作権侵害行為のうち、(1)侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的を有し、(2)著作物を「原作のまま」公衆送信するまたはそのために複製する行為であり、(3)権利者が得ることが見込まれる利益が不当に害される場合には、著作権者の告訴なくとも公訴を提起することが出来ることとなりました。

(2)と(3)の要件が設けられたことにより、コミケにおける二次創作活動等のように、原作のまま著作物を用いるのではなく、また、市場において原作と競合しない場合には、非親告罪とはなりません。

しかし、DJプレイにおいては、楽曲の速度、音程、音量などが調整されるにせよ、概ね原作のままの状態で楽曲が再生されることになります。

そのため、DJプレイをアップロードしたり、ネット配信したりする行為が、楽曲を「原作のまま公衆送信」する行為であるとして、(2)の要件に該当するという解釈も十分あり得るのではないでしょうか。

私は、DJプレイにおいて楽曲が再生されることで、楽曲の認知度が向上して売り上げが伸びたり、その楽曲の著作者のライブ動員数が増えたりするということはあるにせよ、著作者の利益が害されることはないと考えています。

しかし、CDやレコードを買わずにネット上にアップロードされたDJプレイの一部分を聴いて済ませるという人の存在も観念できるため、(3)の要件に該当すると解釈することができるかもしれません。

仮に、DJプレイが非親告罪の対象となってしまうとすれば、権利処理が困難な著作隣接権侵害などを理由に、DJプレイをネット配信したりアップロードしたりしているクラブやDJの家などに捜査機関が乗り込んで来るという可能性だってゼロではないでしょう。

様々な文化や個人の自由が突然脅かされるようなニュースが多い昨今において、次は自分たちの番ではないかと恐れることは、決して考えすぎではないと思います。

DJプレイを聴くことによって未知の楽曲と出会い、その楽曲を購入するという直接的な消費が生まれることはもちろんですし、新しい音楽との出会いがインスピレーションとなって新しい芸術やビジネスが生まれたり、クラブという場で新しい人間関係が生まれることもあります。私は、これまで通り音楽を自由に楽しみ続けることが出来るように、DJプレイを適法とし、DJ達が安心して活動できるようにあって欲しいと考えています。

「神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら」という本企画に則れば、「著作権管理団体に演奏権の信託がされていない音楽の著作物について、DJプレイを行うための演奏、編曲、複製及び公衆送信(送信可能化)を可能にする」という内容の権利制限規定(及び音楽の著作物に関する著作隣接権にも準用される規定(楽曲の信託の有無に関わらず))を設けることをお願いしたいと思います。

このような規定が存在する場合、DJプレイに楽曲が使用されることを望む著作権者は、著作権管理団体に演奏権の信託を行わないという選択をすることが考えられます。

演奏権の信託を行わないことは、信託をした場合に著作権管理団体から分配を受けることができる利用料収入を、得ることが出来なくなることを意味します。

しかし、JASRAC等においてはサンプリング調査の結果を基にして統計学的な手法を用いて楽曲の演奏権の利用料を分配していることから、広義のダンスミュージックの楽曲について、ごく一部のアーティストを除いては著作権者への演奏権に関する分配額は決して多くありません。

他方で、DJに安心して楽曲を使用してもらえる、使用してもらうことで楽曲が人々の耳に留まる機会が多くなる、結果として楽曲の著作権者の利益が大きくなるということの方が大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

Sergey Nivens /Shutterstock.com

Sergey Nivens /Shutterstock.com有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください