神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(4)

2019年02月07日

Lia_t/shutterstock.com

Lia_t/shutterstock.com著作権保護期間が70年に延長されたのは、昨年末の12月30日でした。

著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(thinkC)やクリエイティブ・コモンズ・ジャパンでの活動を通して、この問題に10年近く取り組んできたこともあり、私も悔しさを強く感じたのですが、何よりも「法律」というアプローチ自体に大きな失望を感じてしまいました。

短くない時間をかけて、多くの有識者や賛同者の方々の声を集めて醸成してきた議論と、延長は見送るべきだという結論が、不透明な政府内の決定で本当にあっけなく、覆ってしまいました。(1月10日に開催されたシンポジウム「著作権延長後の世界で、我われは何をすべきか」でも同趣旨のプレゼンを本稿とは違う視点から行ったので、ご興味があればご参照ください〈こちら〉)

ただ、過去を振り返っても仕方がありません。今必要なのは、保護期間延長の影響で今以上に停滞するだろう著作物流通について、その停滞を覆せるような方策を考えて実装することです。

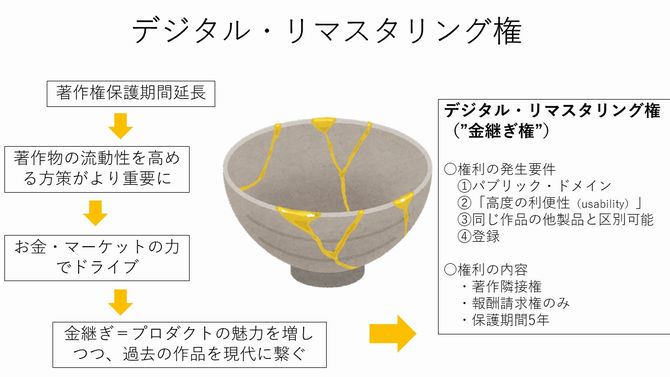

そこで今回、神様からいただいた「著作権法を一ヵ所だけ変える力」を使って、作品のアーカイブを促進する方策の一つとして、「デジタル・リマスタリング権」を考えてみたいと思います。

また、もう一つのテーマとして、「“金継ぎ”する著作権」と置いてみました。デジタル・リマスタリングと金継ぎという全くことなる2つの手法を、著作権というテーマの下でうまく“継いで”みたいと思います。

さて、保護期間が20年延長されたことによって、パブリック・ドメインとして自由に利用できる作品は20年分減ることになりました。(この20年間で散逸する作品もあるでしょうから、陽の目を見なくなってしまう作品はそれ以上に増えると思われます)

そのため、今後は今まで以上に利用可能な著作物を増やし、著作物の流動性を高めることが文化芸術の発展には重要になるでしょう。

その方法は、例えばクリエイティブ・コモンズ・ライセンス等のパブリックライセンスによる作品の利用許諾であり、またはオーファン(権利者不明)作品対策です。間もなく試験運用が始まる「ジャパンサーチ」のような、作品への導線となるポータルの設置も挙げられます。

そして、これらに加えてもう一つ、今回新しいアイデアとして提案するのが「デジタル・リマスタリング権」です。

Vladimir Kovalchuk/shutterstock.com

Vladimir Kovalchuk/shutterstock.com私達は、パブリック・ドメインになった作品を自由に利用することができます。しかし、そもそもそのような作品へのアクセスは十分に整っているでしょうか。

特に、70年以上前にはCDやDVDのようなデジタル・メディアは存在していないので、紙のようなアナログの媒体で残存している必要がありますし、残存していたとしてもそれを商業利用するためにはコストをかけて媒体の再制作――リマスタリングする必要があるでしょう。

さて、パブリック・ドメインの作品にコストをかけてリマスタリングして、発売当時と同じかそれ以上の美しい状態で販売できるようになったとしましょう。

しかしその作品は既に著作権が切れているため、例えば購入者はスキャンして自由にインターネットで配布することができます。また、紙に印刷して販売することもできます……そうすると、製作者は利益どころか、リマスタリングの費用すら回収できないこともありそうです。そして、そのような状況では、パブリック・ドメインの作品をリマスタリングして販売しようという製作者が現れなくなってしまうかも知れません。

そこで、新たに「デジタル・リマスタリング権」を創設してはどうでしょう。この権利は、簡単に言えば、デジタル・リマスタリングを行った製作者は、限られた一定期間、そのリマスタリングした製作物の利用者に対して報酬を請求することができるものです。収益が法的に保護されるので、製作者は安心して作品をリマスタリングして販売できることになります。

もう少し詳しく説明しましょう。

・権利発生の要件

① パブリック・ドメインであること

② 「高度の利便性(usability)」があること

③ 同じ作品の他製品と区別可能であること

④ 登録

・権利の内容

・著作隣接権

・報酬請求権のみ

・保護期間5年

まず、権利が発生するためには、①パブリック・ドメイン、すなわち著作権保護期間が切れている作品である必要があります。この権利の目的が、パブリック・ドメイン作品の流通を推進することにあるからです。保護期間が存続しているものの権利者が不明な作品についても、流通促進の観点からこの権利を付与することも考えられますが、残存する著作権者の著作権とバッティングして権利処理が複雑になるため除外しています。

次に、②「高度の利便性(usability)」があることを要件としました。作品に僅かでも手を加えると権利が付与されてしまうのでは、権利が乱立し逆に著作物の流通が阻害されかねないため、一定のハードルを設けています。また、この権利の目的が、単なる作品の復活にとどまらず、デジタル・リマスタリングによって作品を読みやすく(享受しやすく)すること―作品価値へのアクセスの向上=usabilityの向上にあることを考慮しています。

さらに、③この権利の付与によって、既に利用可能な状態にある同じパブリック・ドメイン作品の利用が阻害されることを防ぐ必要があるため、何らかの方法で他製品と区別できることを要件としました。

最後に、④当該製品にデジタル・リマスタリング権が発生しているかどうかの判断が難しいことから、データベースへの登録を要件としています。これは、作品のライセンスを望む利用者へのアクセスの確保にも繋がるでしょう。

GaudiLab/shutterstock.com

GaudiLab/shutterstock.comそれでは、権利の内容はどうでしょうか。

まず、この権利は当然ながら著作権そのものの復活や延長を与えることは想定していません。著作物の伝達に重要な役割を果たす者に与えられる権利である著作隣接権として付与することが望ましいでしょう。

また、権利の内容は「報酬請求権」に限定します。すなわち、他人に利用された場合に利用料を請求することはできますが、利用をとめることはできません。権利発生の有無が分かりにくい以上、強過ぎない権利にすることが、パブリック・ドメイン作品の利用を萎縮させないためにも必要でしょう。

そして、権利の保護期間は5年と短く設定しました。ここは賛否もあるでしょうが、著作権が切れた作品であるにも関わらず与えられる特別な権利の新設ですので、制限的な範囲でのみ認めるべきと考えます。

なお、同趣旨の規程として、ドイツ著作権法には「学術的刊行物」について以下の権利保護が存在します。

ドイツ著作権法70条(本山雅弘訳 公益社団法人著作権情報センター)

(1) 著作権の保護を受けない著作物又は文書の刊行物は、それが学術的な整理の成果を示し、かつ、当該著作物又は文書に係る従前知られた刊行物と実質的に区別されるときは、第1章の規定を準用することによって保護を受ける。

(2) この権利は、刊行物の作成者に帰属する。

(3) この権利は、刊行物の発行後25年をもって消滅する。ただし、刊行物がこの期間内に発行されないときは、その製作後25年をもってすでに消滅する。この期間は、第69条に基づいて計算するものとする。

また、イタリア著作権法には「文化的および学術的な出版」について以下の権利保護が存在します。

イタリア著作権法85条の4(三浦正広訳、公益社団法人著作権情報センター)

1 著作者人格権を侵害することなく、公有にある著作物の文化的および学術的出版物を何らかの方法または手段で発行する者は、批評的または分析的評価から生ずる著作物の排他的利用権を有する。

2 発行者と、前項に規定されている経済的利用権の権利者を拘束する契約関係を害することなく、文化的および学術的出版物について責任を負う者は、名称を付する権利を有する。

3 第1項に規定されている排他的権利の存続期間は、形式や手段を問わず、適法な最初の発行から20年とする。

いずれも、既に著作権の保護を受けられないパブリック・ドメインの著作物について、出版物の作成者または発行者に対して、一定の権利を与える内容です。共通の特徴としては、学術的・批評的な内容が要件となっていること、保護期間が比較的短期間であることが挙げられるでしょう。

さて、いかがでしょうか。実はこのデジタル・リマスタリング権の着想は、2013年に論争が起こった「大正新脩大藏経」に遡ります。

当時、国立国会図書館は、「近代デジタルライブラリー」でインターネット公開されていた「大正新脩大藏経」と「南伝大藏経」(いずれも保護期間が切れているとの判断で公開されていました)について、その刊行元の申し出を受けて、同ライブラリーでの公開を一時停止しました。

刊行元である出版社は、著作権、版面権等に関する法的な主張と共に、民業を圧迫してまで販売中の書籍をインターネット公開すべきではないと主張しました。民間の事業者の投資によるリマスタリングによって出版できた著作物について、何らかの保護を行うべきか、本稿と同様の問題意識を見ることができます。

今後、民間・公共を問わず作品のアーカイブが一層進むことが予想されますが、アーカイブのための投資とその回収を巡り、同様の問題は起こり得るのではないでしょうか。

本連載のきっかけとなった勉強会「骨董通りリンク」のライトニングトーク企画では、新しい権利の追加を提案した発表者は、私以外にはいませんでした。

それもそうかも知れません。著作権はときに「継ぎはぎ」の法律だと言われます。

著作権法が生まれるきっかけとなったグーテンベルグの活版印刷を始めとして、映画、テレビ、インターネットと新たなメディアや技術が開発される度に「継ぎ足されてきた」著作権法は、ある種の部分最適が繰り返されてきた結果、コンセプトや全体像が見えず、法律家でもその読解が容易ではない条文が量産され、キメラのような法律になってしまいました。

新たな権利を追加することは、それだけでも著作権の「利便性」を悪化させるであろうことは、否定できません。

他方で、法律が改正される=常に変化する社会的状況に応じて柔軟にルールを変化させることそれ自体は、決して誤りではないと思います。権利の新設であったとしても、社会にベストフィットする内容・サイズであれば、著作物の流通を阻害せず促進し得るのではないでしょうか。

そうだとすると、それは一体どのような権利の形なのでしょうか。

今回のデジタル・リマスタリング権について考える中で、「金継ぎ」のイメージに辿り着きました。金継ぎは修復技法の一つで、食器などの器が欠けたり割れたりしたときに、漆を使って破損部分を接着し、継ぎ目を金などで装飾して仕上げる手法です。

私自身この金継ぎが好きで、割れてしまったお気に入りの器を金継ぎして未だに使っていたりします。(最近は、金継ぎの教室やワークショップなども開催されていて、気軽に経験できるので、ご興味のある方は是非!)

この金継ぎは、これからの著作権を考える上で一つのヒントになるかも知れません。今回「金継ぎ」という言葉にインスピレーションを覚えたのは、2つの意味があります。

一つは、過去の作品にデジタル・リマスタリングを行って新たな魅力を引き出し、現代に繋ぐことが実に金継ぎ的であり、著作物の流通促進のための重要な手法の一つなのではないかということ。もう一つは、技術の進歩によって社会的な状況が変化する中で、「継ぎはぎ」が著作権法の宿命であったとしても、より多くの人々に理解され、社会をドライブさせるためには、より良い法律の「継ぎ方」があるのではないか、それをもっと考えてもいいのではないかということ。

今回の謙抑的な権利の新設は、その一つの実験でもあります。

文化を発展させるための著作権法がどのようにあるべきか、著作権保護期間が延長された今、改めて考える機会を与えられているように感じています。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください