神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(5)

2019年02月14日

GoodStudio/shutterstock.com

GoodStudio/shutterstock.com“For the Arts”の旗印のもと、日ごろ、アーティスト、プロデューサー、起業家の方々を中心に、法務サポートを行っています。本稿では、こうした方々を、敬意をこめて「クリエイター」と呼びます。

著作権は、クリエイターの創作活動を保護する一方、一部では足枷にもなっているように感じます。

クリエイターは、創作活動において、第三者の著作物を参考又は利用している側面があり、第三者から著作権侵害のクレームを受けるリスクがあります。多くのクリエイターは、おそらく「問題はないだろう」と信じ、費用と時間をかけて創作活動を行っているでしょう。

しかし、第三者が著作権侵害を理由に差止請求を行い、それが認められると、作品の展示、売買、複製などの停止、破棄などが強制されてしまうのです。

リレー連載「神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら」。クリエイターの創作活動を後押しするため、著作権に若干の「謙虚さ」を求めるのはどうでしょうか。

著作権の効力の1つに差止請求があり、著作権法上、概要、以下のように規定されています(112条)。

・ 著作者、著作権者等は、その著作者人格権、著作権等を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(1項)

・ 著作者、著作権者等は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる(2項)

規定上、著作権侵害を理由とする差止請求は、著作権の侵害又はその危険があれば認められます。侵害者の故意・過失は不要であり、侵害者が無過失でも認められます。また、権利侵害の違法性が高度でない場合も認められ得ますし、差止により侵害者に生じる損失は、特に考慮されません(東京高判1985年10月17日〔藤田嗣治絵画複製事件判決〕)

これに対して、損害賠償請求は、著作権侵害の事実や損害に加えて、侵害者の故意・過失が必要です。

また、プライバシー侵害等を理由とする差止請求は、①差止を受ける場合の侵害者の不利益も考慮されますし、②侵害行為が明らかに予測される、③被害者が重大な損失を受ける、④事後的な回復が困難である、といった要件を満たす必要もあります(最判2002年9月24日〔石に泳ぐ魚事件〕)。

著作権侵害を理由とする差止請求は、作品の利用停止や廃棄など、侵害者にとって、賠償金の支払よりも厳しい結果をもたらし得るにもかかわらず、その要件は、損害賠償請求よりも緩やかなのです。

また、「著作権よりもプライバシー等の方が厚く保護される」と思う方も多いかもしれませんが、著作権侵害に基づく差止請求は、プライバシー侵害等に基づく差止請求よりも、その要件は緩やかなのです。

差止請求は、それを行う著作権者にとっては、使い勝手の良い制度かもしれません。裁判では、例えば、自己の著作物を模倣した侵害作品について、展示、販売、複製などの利用行為を停止させたり、破棄させたりできます。また、和解交渉において、侵害作品の利用行為の停止、廃棄等をちらつかせ、より高額の解決金を獲得できるかもしれません。

逆に、侵害作品のクリエイターは、弱い立場です。作品の利用行為が制限される上、廃棄のリスクもあるのです。著作権侵害が明白であれば、自己責任かもしれません。

ただ、実務上、以下のように、著作権侵害が明白でない事案も少なくないのです。

・翻案権侵害の事例

著作権侵害の1つに、翻案権侵害があります。翻案権侵害は、著作権者に無断で二次的著作物(著作権者の著作物を参考にした類似作品)を制作した場合などに成立します。

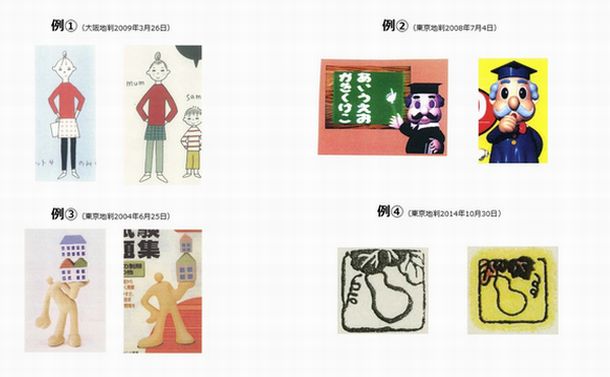

ちょっと実例を見てみましょう。実際の裁判で、以下の例①から④のうち、著作権侵害とされたものはどれでしょうか。いずれも、左側が原告の作品、右側が被告の作品です(裁判所のウェブサイト)。

判例では、例①と例②は著作権侵害を否定し、例③と例④は著作権侵害を認めました。その境界線は明らかでしょうか? 実務上も、著作権侵害の成否が一目瞭然ではない事案は少なくありません。

・複雑化する条文とその解釈

著作権法の条文は、複雑化しています。2018年改正により、AI等の技術促進を目的とした規定が盛込まれましたが、例えば、47条の5は、柱書だけで550文字以上です。侵害/非侵害の範囲を明確にするといった事情はあるでしょうが、一読して理解できる人は少ないのではないでしょうか。

また、新しい条文に限らず、その趣旨や解釈を記載した文献はありますが、実務で起こる全ての問題は網羅していません。このため、文献を調査したとしても、著作権侵害となる場合が常に明確になるわけでもないのです。

・その他

昨年12月には、著作権の保護期間が延長されました。橋本弁護士がこのリレー連載「明日の著作権」の「著作権の保護期間 旧法からの軽やかな卒業」で熱弁していたように、著作権の保護期間の計算は複雑怪奇であり、保護期間満了の有無が分からない著作物もあるでしょう。

さらには、今後、AIにより、人が創作した著作物との判別が困難なコンテンツが大量に生成されるかもしれません。著作権法上のAI生成物の取扱については議論の最中ですが、「AI生成物であり、権利処理は不要と思っていたのに、実際は著作物であった」という事態もあり得ます。

このように、「第三者の著作権を侵害するか否か」を明確に判断し難い状況であっても、クリエイターが果敢に創作活動を行っていければよいのです。ただ、現実には、著作権侵害の疑いがあり、差止請求により、作品の利用停止や廃棄を余儀なくされるとなれば、躊躇する場合も少なくないのではないでしょうか。

・権利濫用

過去にも、差止請求を制限する裁判例がありました。

例えば、掲載写真177点、頁数95頁の写真集の最終頁に写真1点が無許諾で使用された事案(那覇地判2008年9月24日〔写真で見る首里城事件〕)で、裁判所は、著作権侵害等に基づく損害賠償請求は認めた一方、権利濫用の考え方により、出版の差止請求は否定しました。原告(撮影者)の損害は少額である一方、差止により、被告(出版社)が多額の資本を投じたにもかかわらず、写真集を販売できなくなるという被告の不利益を考慮したのです。

なお、特定の投資を行った後に、相手方から不利な条件を押し付けられ、身動きがとり難くなることなどから、「ホールド・アップ問題」ともいわれます。

このように、現行の著作権法の枠組みの中で、権利濫用の考え方により、各裁判官の判断で、差止請求を制限していくこともあり得ます。

ただ、権利濫用は、一般にハードルが高い主張である上、裁判官によって異なる判断となる可能性があり、事前予測が困難です。クリエイターが安心して思い切った創作活動を行うには、より分かりやすい基準が必要と思います。

・アメリカ著作権局の提案

アメリカ法では、著作権侵害の一般的な救済方法は損害賠償請求であり、差止請求は、ある種、特別の救済方法であって裁判所の裁量の余地があります。

そんなアメリカでは、2015年6月、著作権局が、孤児著作物の利用について、概要、以下のような提案を行いました(Orphan Works and Mass Digitization50頁以下)。

① 「十分な事前調査の実施」などの一定の要件を満たす場合には、孤児著作物の利用行為について、差止請求を将来の差止に限るとともに、損害賠償請求をライセンス料などの合理的な補償額に限定する。

② 孤児著作物が二次的著作物に利用された場合には、原著作物の著作者の名誉や声望を害しない限り、合理的な補償額を支払うことにより、差止請求を回避できる。

ここでいう「将来の差止」とは、出版物でいえば、将来の出版や増刷を制限することをいい、印刷済みの出版物の販売は制限されません。インターネット上のコンテンツに(やや強引に)置き換えれば、アップロード済みのコンテンツについては、将来の販売(≒課金)は制限されるものの、配信自体は引き続き可能といったところでしょうか。

こうした将来効的な対応により、クリエイターが「投資と努力の結果を全て失う」といったリスクは限定できるように思われます。また、クリエイターに著作権を侵害された著作権者に不利益はありますが、合理的な補償額を獲得できれば、少なくとも経済的な不利益は限定できそうです。

以上を踏まえ、著作権侵害に基づく差止請求を行う場合には、侵害者(クリエイター)の主観面を基準に、その請求内容を一部制限してはどうでしょうか。アメリカ著作権局の提案を参考に、損害賠償請求とのバランスも考慮したものです。

故意・重過失による著作権侵害:従来どおり

軽過失による著作権侵害 :将来の差止+損害賠償

無過失による著作権侵害 :将来の差止のみ

・差止請求の一部制限

故意又は重過失のクリエイターに対しては、従来どおり、差止請求や損害賠償請求が可能です。

一方、無過失のクリエイターに対しては、差止請求を一部制限し、将来の差止のみ可能です。無過失のクリエイターは、将来の一定の行為(ライセンス、出版物の増刷、コンテンツの課金など)は制限されるものの、作成済みの作品や複製物の廃棄は免れ、展示や譲渡も可能です。無論、損害賠償の支払も不要です。

両者の中間が軽過失のクリエイターです。軽過失のクリエイターに対しては、将来の差止+損害賠償請求が可能です。「作った作品は維持される代わりに、お金で解決しましょう」といった考え方です。

・過失の再構成

「過失」についても、クリエイター目線で、少し思い切った提案です。

「過失」の例として、クリエイターが、①第三者の著作権の帰属や侵害の有無の調査を十分に行わなかった、②権利処理に漏れがあったなどの不注意が挙げられ、その不注意が著しい場合などが「重過失」です。これは、従来の考え方と大きく違いはないように思われます。

一方、③第三者の著作権の侵害行為(複製、翻案など)に該当しないと思っていた、④第三者の著作権の保護期間が満了したと思っていた、⑤権利制限規定(私的使用、引用など)に該当し、第三者の著作権侵害にならないと思っていたなどの誤信については、弁護士の意見など、一定の根拠を持っていた場合は、「無過失」としてよいのではないでしょうか。

さらには弁護士の意見などが「著作権侵害の可能性は半分以下」といった状況で、クリエイターがリスクをとることもあり得ます。クリエイターのリスクテイクを容易にするため、こうした場合は、「軽過失」に加えてはどうでしょうか。

・ベルヌ条約との関係

神様は、まさか、ベルヌ条約(国際間の著作権等に関する基本的な枠組みを定めた条約)なんぞには縛られないでしょう。ただ、ベルヌ条約上も、著作権や著作者人格権の救済方法は、各国の法令で定める想定ですので(5条2項、6条の2第3項)、今回の提案は、ベルヌ条約に抵触しないとの解釈もあり得ると期待しています。

著作物は、出版物、音楽、ダンス、美術、建築物、映画など様々であり、クリエイターによる著作物の利用行為も、展示、譲渡・頒布(売買)、複製、翻案(二次的著作物の作成)、公衆送信(ネット配信)など様々です。

例えば、建築物については、建築や撤去に多額の費用がかかるため、利用差止や廃棄の影響が大きくなりやすいといった特徴があり、また、インターネット上のコンテンツについては、拡散されやすい反面、削除が比較的容易であるといった特徴があるように思われます。また、翻案については、著作権侵害の有無を判断する上で、依拠性(他人の著作物を参考にしたか否か)も問題になります。

今回は、著作権に基づく救済方法や過失など、パンドラの箱を開けてしまった感はありますが、複雑な議論を少しでもシンプルにするため、「クリエイターによる著作権の侵害行為」と一括りにしました。ただ、より細やかな対応を行うためには、著作物や利用行為の種類毎の考慮も必要かもしれません。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください