神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(7)

2019年02月28日

ジョナサン・スウィフトが1729年に発表した「A Modest Proposal(穏やかな提案)」

ジョナサン・スウィフトが1729年に発表した「A Modest Proposal(穏やかな提案)」福井健策先生による「開幕の辞」では、第10回骨董通りリンク特別企画での私の発表内容について「公表後30年が経過した著作物に100%の資産税を課し、著作権物納を認める」ものとしてご紹介を頂いています。

ちなみに発表時のタイトルは「著作権保護期間の延長と無方式主義から生じる社会的損失を防ぎ、著作権制度を社会にとって有益なものとするための穏やかな提案」(注)というものでした。

(注)タイトルの元ネタは、Jonathan Swift, A Modest Proposal (1729)です。sogo氏による翻訳が青空文庫において公開されています。以下、このコラムでいう「穏やかな提案」とはこのスウィフトによるこの提案(なかなかショッキングな内容も含むのでご留意ください)的な意味で「穏やか」ということです。

このリレー連載での執筆の機会を頂き、私も当初、この「穏やかな提案」について、著作物の活用を促すために著作権に資産税を課すという考え方は前から提示されてきたとか、同様の発想による立法例として不動産の固定資産税や年数の経過により上昇する特許料があるとか、著作権の資産価値を評価するのが大変なので思い切って税率100%にして物納を認めることにしたとか、税率100%の前例として戦時補償特別税(戦時補償特別措置法13条)があるとか、日本の現行著作権法には著作権を譲渡した・譲渡する著作者の経済的利益を直接保護する条文がないとか、最低入札価格は10年分で10万円にするとか、この提案の実現には税法と国有資産関係の改正をすればよくて著作権法は変える必要がないとか、条約との関係でより現実的なのは日本を本国とする著作物につき一定期間経過後の方式主義を導入することやより穏当な税額の資産税を課すことが考えられるとか、今回の提案は思考実験に過ぎないけどもあるべき制度につき根本に立ちかえって検討することが必要との指摘はその通りだとか…ふぅ…そういう内容を書ければ、と考えていました。

Zerbor/shutterstock.com

Zerbor/shutterstock.comしかしここで福井先生の先の紹介に続くコメント(「『これなら著作権法の改正はいりません』という、あなた企画意図読んでましたかの提案」)を拝見し、改めて連載のタイトルをよく見てみると…あぁ、すみません。「著作権法を一ヵ所だけ変える」提案でありましたね。いやぁ、これはうっかりしていました。どうしよう(カリオストロ城の地下でとんでもないものを見つけてしまった銭形警部のような顔をして)。

このことに気づいたのが10日ほど前で、しかもこの10日間、色々とあわただしかったため、こうなっては以前からの提案を使いまわすしかない、ということで、このコラムでは上記の「穏やかな提案」に代えて、私の従前からの提案(著作権法119条1項を改正すべき)について、ちょっとだけリニューアルをして、述べたいと思います。

著作権制度をめぐる現在の議論状況に鑑み、本コラムの内容を、当初予定されていた「穏やかな提案」から、「著作権法119条1項を改正すべき」との内容に変更した趣旨について説明いたします。

現在、ダウンロードの違法化の対象範囲の見直し(拡大)が大きく議論されています。2019年1月25日の平成30年度第8回法制・基本問題小委員会、2月13日の第53回文化審議会著作権分科会を経て、著作権分科会の報告書が取りまとめられ、2019年の通常国会での提出に向けて準備が進められているようです。

このような状況の中、2月19日に、高倉成男(明治大学教授)、中山信弘(東京大学名誉教授)、私を呼びかけ人として、知的財産法・情報法の研究者等による共同声明(「『ダウンロード違法化の対象範囲の見直し』に関する緊急声明」及びその補足資料。以下「緊急声明」)を、賛同者の皆様(26日16時時点で105名と2団体)とともに公表いたしました。

緊急声明の公表後も、出版広報センターによる声明(21日)、アジアインターネット日本連盟による意見(21日)、日本独立作家同盟による緊急声明への賛同(25日)、日本知的財産協会による意見(26日)、そして、日本漫画家協会による声明(27日)等、様々な立場からの意見表明がされています。

私のダウンロード違法化の拡大に関する問題意識は、基本的に「緊急声明」に示されているものと同じ考えですが、私個人の考えについては後程少しだけ触れます。

私が今回緊急声明の呼びかけに加わろうと考えた大きな理由としては、ダウンロード違法化の拡大の問題と合わせて、本来は、現行著作権法上の著作権侵害に対する刑事罰の適用範囲(著作権法119条1項)が広範に過ぎることの問題が論じられるべき、と考えていることがあります。

そこで以下では、この著作権法119条1項の改正について提案をさせていただきます。

なお当然ながら、私は緊急声明の呼びかけ人や賛同者を代表する立場ではありません。このコラムで述べる見解は、私の個人的な考えであって、緊急声明の呼びかけ人・賛同者の共通の理解を示すものではない点にご留意頂きたいと思います。

Olivier Le Moal/shutterstock.com

Olivier Le Moal/shutterstock.com現行著作権法119条1項は、故意に著作権を侵害する行為(私的複製等を除く)を、広く刑事罰(10年以下の懲役and/or1000万円以下の罰金)の適用対象とすることを定めています。

そしてここでいう故意とは、刑法の一般的な理解に照らしますと、違法であるとの評価の認識を必ずしも要しないと解されており、例えば民事訴訟で最高裁まで行為が継続されながら侵害の成否が争われるような侵害判断が微妙な事案についても、理論上は、刑事罰が科されうることとなります。

平成28年改正以前、著作権侵害罪(著作権法119条1項)は全て親告罪(123条1項)でありました。親告罪については、被害者(権利者)が告訴しない限り、検察官は被疑者を起訴することができません。

しかしTPP協定により、海賊版行為等につき非親告罪化が求められた際には、「黙認」を基礎とする二次創作文化への悪影響がマンガ家の先生方や多くの有識者から強く懸念されました。

最終的にはこれらの懸念を踏まえ、TPP対応のための平成28年改正(TPP11の発効により施行)による著作権法123条2項・3項では、非親告罪化の対象となる範囲を海賊版対策に必要な範囲に限定し、二次創作に関しては親告罪のままとすることを明らかにしています。

このTPPへの対応において、政府や国家においても、二次創作に対する配慮がされた、ということ自体は大きな意義があることです。またこれらの規定は、著作権侵害行為一般の中から、刑事手続を重点的に活用して抑止すべき「海賊版」の流通行為を条文の形で明示した点でも意義を有するものであります。

123条2項を参考に、本コラムにおける「海賊版」とは、著作権を侵害する行為一般ではなく、原作のまま行われる侵害行為(特に複製物の公衆への譲渡または公衆送信)で、著作権者の利益を不当に害するもの、を意味するものとしています。

しかしながら、非親告罪化の範囲を限定するだけで、著作権侵害に係る刑事罰による委縮効果の問題が全て解消されたかというと、そうではありません。

親告罪のもとでも、侵害か否かが微妙な、法解釈が分かれるような事案について、権利者による告訴がされれば、強制的な刑事手続が用いられる、刑事罰が科されうるということ自体が、表現活動や著作物の利用に重大な萎縮を及ぼしかねないと思います。

そして、このような危惧が現実となったのが、ハイスコアガール事件(アーケードゲームを題材とするマンガにおいてゲーム画面・キャラクターの描写が著作権侵害にあたるとして、ゲームの著作権者による刑事告訴がされ、出版社・漫画家に対する強制捜査が行われた事件。ハイスコアガール事件を契機とした議論については明治大学知的財産法政策研究所で開催したシンポジウムの記録をご参照ください)であります。

ハイスコアガール事件自体は和解で円満に解決しましたが、このような事案について、刑事告訴がされ、強制捜査が行われたという事実は重く受け止めなければならないと思います。

そこで私は、著作権法119条1項を、著作権侵害行為のうち刑事罰が適用されるべき場合自体を、限定すべきと考えるものです。

それでは、著作権法119条1項による処罰範囲を、実際にどのように規定すべきでしょうか?

まず、著作権法119条1項で刑事罰の対象となる範囲を、思い切って、明らかに刑事罰を科すべき海賊版の流通行為、すなわち、著作権法123条2項・3項で非親告罪とされている範囲(「原作のまま」の複製物の譲渡・公衆送信で「当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害される」等)に限定してみましょう。

もちろん、これでは刑事罰の適用対象が狭すぎる、との指摘が当然考えられます。私自身もそう思います。「原作のまま」だけではなくて翻訳も対象とすべきだ、演奏権・上演権等の侵害についても刑事罰を設けるべき、「有償著作物」に限らず著作物一般にすべきだ、条約との整合性などなど、様々な指摘が想定されます。

そこで次に、これら指摘された様々な侵害態様について、刑事罰の対象とすることの是非・実際の条文化等について議論をし、この議論を経て、あるべき著作権侵害に係る刑事罰の適用範囲を定めた立法が行われるべきことになります。

もっとも…議論を重ねて、という話をする際には、現在、まさに深刻な不利益を被っている人々への視点も欠かせません。50年後にあるべき制度が実現されても、現在のわれわれの多くはそれを享受できないわけです(そのため前回の柿沼太一先生による「著作権法版サンドボックス制度」のご提案はなかなか魅力的です)。

海賊版への実効的な対応策の迅速な実現、そしてこれを通じて著作物の創作・流通に関わる人々に適切な対価が還流され、その営みが継続できる環境を整備すること、その必要性自体は、私も強く認識するところです。

他方で「萎縮効果」の方は、なかなかその深刻さが認識しづらいところがあります。自由が失われうることの不利益は、実際に失ってみないと(あるいは失ってみてさえ)、よくわからないことも多いわけです。

現状において、著作権法119条1項の広範な規定振りにも関わらず、表現の萎縮がそれほどには認識されていないのは、基本的には(深刻ないくつかの例外を別として)、権利者と捜査機関等の「良識」により、刑事罰が適用されるべき事案に限って運用されているから、といえるのかもしれません。

しかしそれは「良識」に依存した均衡であります。実際にエンフォースメントが発動された場合に、それを適切な範囲に限定する根拠となる条文は、少なくとも著作権法には、明示的には規定されていません。また、刑事罰によって禁止すべき侵害行為を明確に示すことは、当該侵害行為の抑止効果・実効性の点からも、重要であります。

それゆえ、著作権法119条1項は改正されるべきであります。今すぐに。

alphaspirit/shutterstock.com

alphaspirit/shutterstock.com以上のような考え方に対しては、著作権を侵害する行為は本来、全て刑事罰を科してしかるべき悪質な行為だ、という考え方も指摘されるかもしれません。

しかし、現在の著作権制度を考える上で特に重要なことは、形式的には著作権の侵害にあたるが実質的にはその違法性が疑問視される行為、侵害か否かの評価が分かれる行為、といった「グレーな行為」(二次創作やパロディはその一例です)の存在が、表現の自由や様々な利用行為・創作活動の重要な基盤となっていることを認識する必要があります。

このような「グレーな行為」に対するエンフォースメントのあり方については、本リレー連載において岡本健太郎先生から「クリエイターのための『差止請求の一部制限』」において侵害者の主観面を基準に差止・廃棄請求を分けるというアプローチが提案されています。

私の提案も「グレーな行為」について、刑事と民事のエンフォースメントを使い分けるべき、との点で同様の視点を共有するものであります。

この「グレーな行為」の重要性の認識は、現在議論されているダウンロード違法化の問題を考える上でも重要な視点と考えています(以下繰り返しますが私個人の見解です)。

私の本来的な立場(まず著作権法119条1項を…)をひとまず横において、緊急の海賊版への対策のために速やかな法改正をするならば、「グレーな行為」の違法化による委縮効果を避け、海賊版対策に必要な範囲に限定して違法化を行うことを明確にするために、(1)「原作のまま」行われる自動公衆送信を受信して行うこと、及び、(2)「著作権者の利益を不当に害する」こととなることを要件とすることが不可欠と考えます。

もっとも「著作権者の利益を不当に害する」との要件は、なお不明確さも残ります。

今回、ダウンロードの違法化の拡大の議論を通じて、「グレーな行為」に係るダウンロードの利用態様とその意義の多様性が認識されることとなりました。しかしこれらのダウンロードにつき「著作権者の利益を不当に害する」場合があるか、あるとしたらどのような場合か、については議論が尽くされていない状況です。

しかしそうであるからこそ(あるいは、それにもかかわらず)法改正を行うに際しては、違法なソースからの私的ダウンロードを全て侵害とするのではなく、少なくとも「原作のまま」・「著作権者の利益を不当に害する」との要件を設けることが必要であろうと思われます。

そしてこの不明確さに鑑みれば、刑事罰(著作権法119条3項)に関しては、(1)「原作のまま」と(2)「当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害される」との要件を加えることが不可欠と考えます。

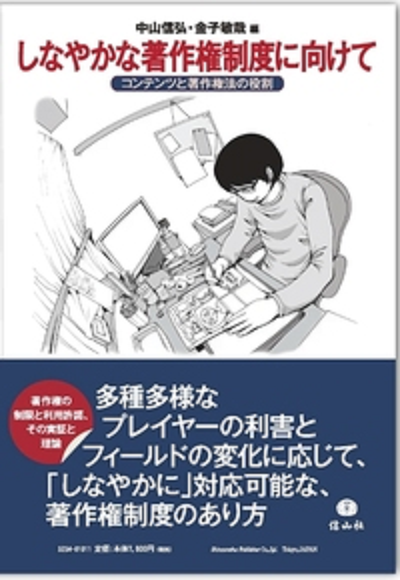

本コラム筆者が編者となった論文集『しなやかな著作権制度に向けて』(中山信弘・金子敏哉編、信山社刊)。本リレー連載「開幕の辞」で紹介された田中辰雄教授による「ぼくのかんがえたさいきょうのちょさくけんせいど」も収録。表紙イラストを担当した押切蓮介氏は、漫画『ハイスコアガール』の作者

本コラム筆者が編者となった論文集『しなやかな著作権制度に向けて』(中山信弘・金子敏哉編、信山社刊)。本リレー連載「開幕の辞」で紹介された田中辰雄教授による「ぼくのかんがえたさいきょうのちょさくけんせいど」も収録。表紙イラストを担当した押切蓮介氏は、漫画『ハイスコアガール』の作者ダウンロード違法化の問題に関しては、立場の如何を問わず、見解を表明し、議論に参加されてきた皆様に敬意を表します。

ともあれ、著作権法119条1項は改正されるべきです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください